4日(水)、地元の豊島区巣鴨にある「NPO法人フローレンス」(駒崎弘樹代表理事)が運営する「おうち保育園すがも(小規模認可保育園)」、「障がい児保育園 ヘレンすがも」を視察しました。これには岡本三成衆院議員が同行しました。

「障がい児保育園 ヘレンすがも」は、保育を単なる「お預かり」ではなく、「活動」や「遊び」の中で、こどもたちの成長・発達を支えることを目的としています。障がい児保育園が少ないなか、スタッフをはじめ大変努力している姿に感じ入りました。

「NPO法人フローレンス」が運営する各園では、保育士の教育や、保護者とのコミュニケーションの質の向上、ICT化による保育士の労働環境の改善などに工夫をこらしており、諸課題について駒崎弘樹代表理事と有意義な懇談ができました。

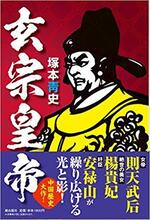

玄宗皇帝(李隆基)は685年に生まれ、712年に皇帝に、そして安史の乱(755年)を経て762年に没する。盛唐といわれ、遣唐使が遣わされて唐文化の華やかななかでの生涯と思われるが、波瀾万丈、栄枯盛衰の波浪に揉まれ続けた。幼き頃は祖母・則天武后の権勢の下にあり、その後も、内には賢臣、姦臣が跋扈し、突厥、契丹、回鶻等の北からの侵攻にも苦しむ。そして寵愛した楊貴妃(玄宗の35歳下)が安史の乱の渦中で縊死するが、玄宗はもう認知症の状態であったようだ。

玄宗皇帝(李隆基)は685年に生まれ、712年に皇帝に、そして安史の乱(755年)を経て762年に没する。盛唐といわれ、遣唐使が遣わされて唐文化の華やかななかでの生涯と思われるが、波瀾万丈、栄枯盛衰の波浪に揉まれ続けた。幼き頃は祖母・則天武后の権勢の下にあり、その後も、内には賢臣、姦臣が跋扈し、突厥、契丹、回鶻等の北からの侵攻にも苦しむ。そして寵愛した楊貴妃(玄宗の35歳下)が安史の乱の渦中で縊死するが、玄宗はもう認知症の状態であったようだ。

唐の皇族として生まれた李隆基の幼少期。武氏を引き立たせようとした空前絶後の女帝・則天武后は政敵を次々に排除、張兄弟などの愛妾までが横暴のきわみを尽くす。次に権力を握るのが義理の伯母の韋后と叔母の太平公主。女性に翻弄された時代だ。青年期の李隆基はこの則天武后と韋后の騒動(武韋の禍)を経て、皇帝旦の重祚の後、帝位につく。28歳だ。その後も内紛や外敵の侵入は尽きない。宦官や科挙が何故に行われたか。人材登用においても恩蔭系、科挙系、寵愛系があること。群蝗に悩まされたこと。日本から命がけでやってきた遣唐使が活躍したこと。居残りの留学生として吉備真備、阿倍仲麻呂、玄昉ら、とくに阿倍仲麻呂が重用されたこと。寿王(李瑁)の妃であった楊玉環を李隆基が最愛の武恵妃の死後に寵愛し貴妃(楊貴妃)としたこと。年上の安禄山が楊貴妃の養子におさまったこと。そして安史の乱・・・・・・。

すさまじい唐の膨大な歴史が、玄宗皇帝とその取り巻きの栄枯盛衰とともに活写される。

名著「タテ社会の人間関係」が著されて52年。現代日本の長時間労働、非正規雇用、天下り、いじめ、女性活躍社会・・・・・・。「タテ」の現場からそれらをどう見るか、何が必要か、を解き明かす。「長時間労働やいじめの問題などが報じられるたびに、私は『タテ』の強固さを感じていました。『タテ』には良いところがあります。しかし一方で、タテのもつ封鎖性が現実に問題を引き起こしています」「一つの場に個人が所属する。できることなら一つの場にずっと属しつづけたい。それが日本の特徴だが、場は一つとは限らない。・・・・・・日本のタテ社会は、どうしてもネットワークの弱さを抱えている。その弱さをいかに補完していくか、複数の居場所をいかに見つけていくか、高齢化が進む現在、そうしたことを考える時期にきていると思います」と語る。

名著「タテ社会の人間関係」が著されて52年。現代日本の長時間労働、非正規雇用、天下り、いじめ、女性活躍社会・・・・・・。「タテ」の現場からそれらをどう見るか、何が必要か、を解き明かす。「長時間労働やいじめの問題などが報じられるたびに、私は『タテ』の強固さを感じていました。『タテ』には良いところがあります。しかし一方で、タテのもつ封鎖性が現実に問題を引き起こしています」「一つの場に個人が所属する。できることなら一つの場にずっと属しつづけたい。それが日本の特徴だが、場は一つとは限らない。・・・・・・日本のタテ社会は、どうしてもネットワークの弱さを抱えている。その弱さをいかに補完していくか、複数の居場所をいかに見つけていくか、高齢化が進む現在、そうしたことを考える時期にきていると思います」と語る。

「どの社会においても、資格による社会集団と場による社会集団がある。日本人は極端なほど場を優先し、インド人は資格を優先する」「場に来た順番、先輩・後輩の関係を重んじるのが日本人」「場を共有するタテの関係で核心といえるのが小集団。日本の社会構造は、小集団が数珠つなぎになっていることと、その小集団が封鎖的になっているということ。小集団とは集団の成員が毎日顔を合わせるぐらいのフェイスツーフェイスの集団だ」「個人は小集団を通して、大集団に属することになる。その小集団の機能がきわめて強く、逆に大集団としての機能は強くない」「小集団への帰属意識がきわめて強く、その小集団の封鎖性と大きく関わるのが"感情"で、エモーショナルな結び付きだ(個人の優秀さより成員の"体感"、論理よりも感情を優先する社会)(ウチとソトの意識がはっきりしてくる)」「タテのシステムから出てくる年功序列。天下りもタテの先輩・後輩から発生する(資格でつながるイギリスのような社会は階層でつながるネットワークシステム)」「正規・非正規雇用も、日本人の場を重んじる、先行して得たステータスを維持したいことに関係する」「宴席の席順も家の格も。長時間労働も法よりも小集団の感情優先」「新入りはヒエラルキーの最下層、新しい者は低く見られる。いじめも」「小集団を前提とした日本の弊害をなくすためには、閉鎖的、封鎖的という部分を意識的に変える、大きな集団を志向する必要性がある(会社でもいくつかの業種を包含する)」・・・・・・。

附録として「日本的社会構造の発見―単一社会の理論」(中央公論1964年5月号)が掲載されている。