いよいよ選挙戦も最終日。来る日も来る日も「太田がんばれ!」「太田まけるな!」と声援を送ってくださった皆様、本当にありがとうございます。

きょう一日、最後の最後まで、走り抜き、断じて勝って、皆様にお応えしてまいります。

きょう一日、最後の最後まで、走り抜き、断じて勝って、皆様にお応えしてまいります。

「バッチをつけているだけでは、政治家ではない。仕事ができるかどうかだ。政治は結果だ」――私が政治家になった時に先輩からいただいた一言です。これが私の信念です。

困っている人、苦しんでいる人のために政治はあります。その声を受け止めるべく、私は現場へ、現場へと走りました。そして、この方々を笑顔にするために、私は必死に「結果」を出し続けてきました。

批判ばかりをしている政党や政治家にこの国を任せるわけにはいきません。野合の政権ができたら、日本が混乱するのは明らかです。

批判ばかりをしている政党や政治家にこの国を任せるわけにはいきません。野合の政権ができたら、日本が混乱するのは明らかです。

2009年、民主党政権が誕生した際、失政続きで日本の経済や外交はボロボロになりました。さらに東日本大震災の対応は「遅い、鈍い、心がない」と大ひんしゅくを買いました。もう二度と、このような政治に戻してはなりません。

そして、自公が政権を奪還して5年、日本経済は着実に上向きになりました。

さらに安全・安心で勢いのある日本を築くために、まだまだ私には、やるべき仕事があります。働かせてください。仕事をさせてください!

さらに安全・安心で勢いのある日本を築くために、まだまだ私には、やるべき仕事があります。働かせてください。仕事をさせてください!

最後まで緊迫した情勢です。皆様の1票が決定打になります。どうか、最後の最後まで、あと1票、もう1票の押し上げを何卒よろしくお願い申し上げます!

「教育の深さが日本の未来を決定する」――。私はずっと教育に力を入れてきました。2000年、小渕総理のもとで「教育改革国民会議」が結成され、多くの教育有識者とともに、議員からも特別2名、私もその一人として参加をしました。

そこでは、幅広く議論が行われ、義務教育の充実や教育基本法の改正などが行われました。教育には「何よりも教師が重要」と教員の資質向上や教員定数減を阻止などしてきました。

「早寝、早起き、朝ごはん」運動も私は強く進めました。早く寝て、朝ごはんを食べて登校する子どもは勉強が進むことが実証されているからです。さらに学校での「朝の10分間読書運動」も進めて、定着しています。

「早寝、早起き、朝ごはん」運動も私は強く進めました。早く寝て、朝ごはんを食べて登校する子どもは勉強が進むことが実証されているからです。さらに学校での「朝の10分間読書運動」も進めて、定着しています。

そして今、日本は「少子化」「人口減少」の急激な坂道にさしかかっています。これを登るために、一段と「ギア」を上げなくてはなりません。教育支援は、そのための未来への投資です。

今回の衆議院選挙では「幼児教育の無償化」、「私立高校授業料の実質無償化」、大学生を支援する「給付型奨学金の拡充」など教育費の負担軽減を訴えています。

本年、公明党が推進し、東京では「私立高校の授業料実質無償化(年収約760万円未満の世帯が対象)」が実現をしました。これを、東京はさらに拡充するとともに、今後は、全国に拡大していきたいと思います。

本年、公明党が推進し、東京では「私立高校の授業料実質無償化(年収約760万円未満の世帯が対象)」が実現をしました。これを、東京はさらに拡充するとともに、今後は、全国に拡大していきたいと思います。

また、自公政権が主導し、返済不要の「給付型奨学金」の創設が実現しました。2017年度から一部先行の形で約2800人を対象に給付がスタートし、翌年度から本格的に約2万人を対象に、毎月2万~4万円が給付されることになりました。

日本の未来を考える時、2020年の東京五輪をめざすのではなく、その後が大事です。10年後、20年後、2050年の日本を確たるものにすべく、今こそ「未来への力強い一歩」が重要だと思います。

民主党政権時代、「コンクリートから人へ」というスローガンが掲げられ、根拠のない公共事業削減が行われました。

東日本大震災が起こった際も「遅い、鈍い、心がない」対応で、国難を乗り切るという責任感も意欲もありませんでした。

国民の生命、財産を守るのは、政治が最優先で取り組むべき課題です。

私は、土木が専門(京都大学・大学院・耐震工学専攻)です。国交相在任中、「防災・減災、老朽化対策、メインテナンス、耐震化」を、国交行政のメーンストリームに置き、その陣頭指揮をとってきました。

首都・東京においては、豪雨や首都直下地震に備え、荒川流域の治水対策が重要になります。それにあたってはハード・ソフト一体となって「川をなだめる」ことが大原則です。

まずは、ハード対策です。万が一、洪水が堤防を越流しても決壊しないことに加え、災害時の避難場所「命の丘」として機能することが肝要です。また良好な住環境が提供されるなど、多面的な効果がある「高規格堤防(スーパー堤防)」の整備を進めてきました。

さらに、耐震対策も強く推進してきました。隅田川を守るために仁王立ちする岩淵水門( 北区 )の耐震対策を完了させました。これで、首都直下地震が発生しても、水門の損傷を抑えられ、開閉機能が確保されることになりました。さらに芝川水門( 足立区 )などの水門耐震強化策もとりました。

さらに、耐震対策も強く推進してきました。隅田川を守るために仁王立ちする岩淵水門( 北区 )の耐震対策を完了させました。これで、首都直下地震が発生しても、水門の損傷を抑えられ、開閉機能が確保されることになりました。さらに芝川水門( 足立区 )などの水門耐震強化策もとりました。

次に、ソフト対策です。私は全国に先駆け、2015年に荒川下流の「タイムライン」を全国で初めて策定しました。タイムラインは、台風上陸の3日前、1日前、12時間前といった時系列で、地方自治体や交通機関などがとるべき防災行動をまとめておくものです。

次に、ソフト対策です。私は全国に先駆け、2015年に荒川下流の「タイムライン」を全国で初めて策定しました。タイムラインは、台風上陸の3日前、1日前、12時間前といった時系列で、地方自治体や交通機関などがとるべき防災行動をまとめておくものです。

日本でも各地で検討が進められていますが、「荒川下流タイムライン」は地元自治体のほか、鉄道、電力、通信、福祉施設など20機関、37部局もの多数の関係者が参加した全国初の本格的タイムラインです。

太田あきひろ、これからも防災・減災の最前線に立ち、安全・安心の街づくりへ全力で働いてまいります!

本日、観光庁は、この9月の「訪日外国人旅行者数」が、同月で過去最高の月間228万人になったと発表しました。本当にうれしい限りです。

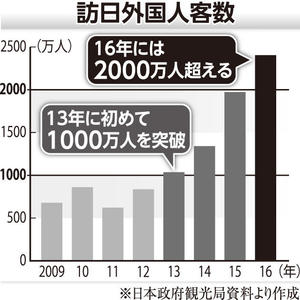

「訪日外国人旅行者数」は民主党政権時代も、年間1000万人の目標が掲げられていましたが、836万人にとどまり、ずっと達成できずにいました。

政治は、いくら目標や夢を語っても、実現できなければ意味がありません!

2012年に再び自公政権となり、観光庁を所管する国土交通大臣になった私は、「観光立国の推進」へ矢継ぎ早に手を打ちました。

観光業界と頻繁に打合せを行い、他の省庁にも働きかけビザの規制緩和を推進。中国や東南アジア各国の交通大臣へ精力的に呼びかけも行いました。

そして、わずか一年後の2013年末には、悲願の1000万人を達成したのです。

さらに、免税店の拡大、多言語対応、WiFi環境の整備、空港やクルーズ船対応の港の整備など、手を緩めることなく力を注いできました。その結果、「訪日外国人旅行者数」は5年連続で増え続け、2016年にはついに2404万人と2千万人の大台を突破。今年は2800万人を超える勢いです。

さらに、免税店の拡大、多言語対応、WiFi環境の整備、空港やクルーズ船対応の港の整備など、手を緩めることなく力を注いできました。その結果、「訪日外国人旅行者数」は5年連続で増え続け、2016年にはついに2404万人と2千万人の大台を突破。今年は2800万人を超える勢いです。

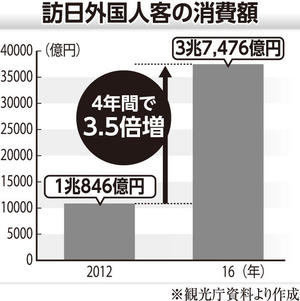

「訪日外国人旅行者数」の増加は、経済再生・地方創生に大きなプラスの影響をもたらします。国際旅行収支は2015年に、なんと53年ぶりに黒字(1兆902億円)となりました。

「訪日外国人旅行者数」の増加は、経済再生・地方創生に大きなプラスの影響をもたらします。国際旅行収支は2015年に、なんと53年ぶりに黒字(1兆902億円)となりました。

飲食や宿泊などの旅行者の消費額は、3兆8000億円(2016年)に達し、「観光」は「自動車」「化学」に次いで、日本の産業の3番手へと成長しました。まさに観光立国・日本になったのです。

政治は、結果です。太田あきひろ、成長戦略と地方創生の柱としての「観光立国」のさらなる推進に、全力で取り組んでまいります。

政治は、結果です。太田あきひろ、成長戦略と地方創生の柱としての「観光立国」のさらなる推進に、全力で取り組んでまいります。

東京は世界の主要都市の中で、渋滞の少ない大都市と言われています。私は、この東京を世界でも例のない「渋滞のない大都市」にすることを目指しています。

現在でも、渋滞損失は移動時間の実に約4割を占めています。これは年間で約280万人分の労働力に相当し、渋滞による損失は年間12兆円に上るという試算もあります。

私は国土交通大臣在任中に、渋滞対策のための施策の幅を広げ、現場で強力に展開してきました。このところ目に見えて成果が現れてきています。

2015年3月に首都圏3環状の一つである中央環状線が全線開通したことにより、中央環状線内側の交通量が5%減少し、都心環状線の渋滞がなんと50%も解消しました。

板橋・熊野町JCT( 板橋区 及び 豊島区 )の渋滞対策も行いました。中央環状線の内回り滝野川入口( 北区 )から5号線上りへの合流部分は、2車線が1車線にせばめられ、渋滞発生ポイントとなっていました。そこで、1車線両側のゼブラゾーンを廃止し、合流部まで2車線としました。すると、合流部の渋滞は解消しました。

板橋・熊野町JCT( 板橋区 及び 豊島区 )の渋滞対策も行いました。中央環状線の内回り滝野川入口( 北区 )から5号線上りへの合流部分は、2車線が1車線にせばめられ、渋滞発生ポイントとなっていました。そこで、1車線両側のゼブラゾーンを廃止し、合流部まで2車線としました。すると、合流部の渋滞は解消しました。

また、首都高速5号線中台料金所( 板橋区 )の改良も行いました。この中台料金所は、朝の時間帯は中台入口の下の一般道路まで渋滞が続いていましたが、PA専用になっていた第6レーンを解放することにより、渋滞の緩和を実現しました。

また、首都高速5号線中台料金所( 板橋区 )の改良も行いました。この中台料金所は、朝の時間帯は中台入口の下の一般道路まで渋滞が続いていましたが、PA専用になっていた第6レーンを解放することにより、渋滞の緩和を実現しました。

いずれの例も、わずかな投資で、劇的な改善が図られた例です。さらに、ビッグデータを駆使した渋滞発生メカニズム分析による、ピンポイント渋滞対策も導入が進んでいます。

中央道調布付近の上りは、朝夕の慢性的な渋滞が発生していました。この渋滞の原因を分析すると、調布ICからの合流や、三鷹バス停付近に向かう緩やかな上り坂による、車両の速度低下が原因であると判明しました。

そこで、2車線だったときより車線の幅を狭め、道路左側の路肩を新たに車線にすることで、3車線化を実施しました。その結果、平日の渋滞回数が4割減少し、渋滞時の通過時間も3割短縮しました。

渋滞が発生しているのは、そこに生産性向上の伸びしろがあるということです。渋滞対策を強力に進めていくことが、我が国経済の体質改善のカギを握っています。