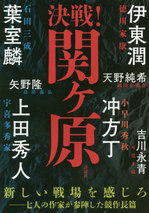

関ヶ原の決戦の時、各武将は何を考えていたか。7人の実力作家が各武将の心象風景を描いている。端的で面白い。

伊東潤が徳川家康を「人を致して」と題して描く。孫子の「人を致して人に致されず(人を思うように動かし、人の思惑通りには動かない)」の教えに比して、「思えば、他人に致されてばかりの生涯だったな」「もう、わしは致されぬぞ」という心象だ。吉川永青が主家を転々とし、福島正則下にある可児才蔵を「笹を噛ませよ」として描く。

天野純希が織田有楽斎を(「有楽斎の城」)。上田秀人が宇喜多秀家を(「無為秀家」)。矢野隆が島津義弘を(「丸に十文字」として"捨て奸=すてがまり=戦法")。そして冲方丁が小早川秀秋を「真紅の米」として、葉室麟が石田三成を「孤狼なり」として安国寺恵瓊の策とのからみをも描く。

運命の慶長5年9月15日。各武将の心には、いずれも霧がかかっている。そこには、秀吉の狂気じみた朝鮮出兵があり、豊臣家中の武将たちと吏僚の対立。戦乱が続くなかでの家康と毛利の生きざまが交錯している。それぞれの作家が武将になり代わっての参陣だ。

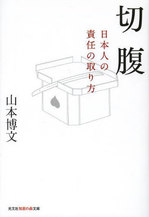

江戸時代特有でもある「切腹」は、「武士の身分的矜持」と、それを支える「主君の絶対性」による。「殿中刃傷事件――大石内蔵助ら46人の切腹など」「宝暦木曽川治水工事 薩摩藩・平田靱負の切腹」「刑罰としての切腹」「御家騒動と切腹」など、具体的実例をあげながら、日本のいわゆる"武士道"といわれるものと、江戸時代を浮き彫りにする。

「武士は失敗があれば腹を切るものという観念があったので、不祥事があれば進んで切腹する者もあり、上から強要された場合でも潔く腹を切った。個々の武士の倫理観は日本人の責任感の強さを示すものとして高く評価できる。しかし、上に立つ者がその倫理観を利用して、自らの責任を逃れようとした事例が目立つ。現在でもそうした傾向はあるが・・・・・・」「江戸時代、切腹に追い込まれた武士を見ていると、本当に悪い事をしている者はそれほど多くない」という。「葉隠」の冒頭「武士道と云(いふ)は死ぬ事と見付けたり」とは、「常住死身」の覚悟、心構えを述べたものだと指摘している。

いわゆる"詰め腹"――現代社会の責任のとり方を再度考えさせてくれる。

桜開花で春本番――。3月29日、前日からの春らしい陽気で桜の花も一気に見ごろになりました。

この日、私の地元である北区王子に首都高速道路の王子南出入口が新しく開通し、式典に出席しました。3月は全国各地で道路や鉄道の開通が相次いでいます。

この王子南出入口の完成で、既にある王子北出入口とあわせて中央環状線の全方向への出入りが可能となりました。3月7日に全線開通した中央環状線を通って、新宿や羽田空港、東名・中央自動車道へのアクセスがさらに向上。首都高がスムーズに利用できるようになり、大きな前進です。

「これで地域が本当に便利になる」――。多くの地元の方や小学生も参加して、テープカット、くす玉開き、通り初めと、長く待ち望んだ開通を祝う行事が続きました。

地域の利便性がさらに高まるよう、これからも取り組んでいきます。

終了後直ちに千葉県松戸市に向かい、街頭演説を行いました。