若い人に会って話を聞くと、まず出るのは「若者に仕事がない」「安定したいい仕事がない」ということ。26日、参院の社会保障と税の一体改革特別委員会で、谷合正明公明党青年委員長が質疑に立ち、若年雇用支援を強く訴えました。

先日、足立区の「あだち若者サポートステーション」を私と共に視察、そのことも踏まえての勢いのある質問となりました。

「若者サポートステーション」は、ひきこもりなどで一度も就労したことのない30代までの若者を中心に、働くための準備を支援する施設。足立のこの施設は全国で最もキメ細かく若者を支援し、成果をあげています。

谷合参院議員は「こうした若者サポートステーションのような中間的就労支援を、全国的により広く展開すべきだ。拡大を」と訴え、小宮山厚労大臣から「政府の生活支援戦略に取り込む」との答弁がありました。

若年雇用は日本で今、最も重要な問題です。若者の雇用を「つくり」「守り」「導く」ことが大切。「景気・経済」「教育」の土台をガッチリさせ、不安定なサービス業にもっと国をあげて支援する。これまでも党をあげて、ジョブカフェやジョブサポーターを推進し、フリーターの正規雇用への援助、「学生と中小企業と職業訓練」のミスマッチ解消などに力を注いできました。

「若者にいい仕事がない社会」は希望のない、将来が見えない社会。今こそ若者を支援しなければならないと強く思っています。頑張ります。

この小説は、人生を考えさせる。人間は、我の世界を生きるとともに、我々の世界を生きるがゆえに仏典では「人間(じんかん=人と人との間)」という。浅田さんは、「人生を生きよ」「生きることに気付け」「高度成長時代というのは生きることに気付かない、慌しさに身を委ねてしまう時代だ」と言っているようだ。問題を正視せず、日常に流され、忙しさに逃避する。

この小説は、人生を考えさせる。人間は、我の世界を生きるとともに、我々の世界を生きるがゆえに仏典では「人間(じんかん=人と人との間)」という。浅田さんは、「人生を生きよ」「生きることに気付け」「高度成長時代というのは生きることに気付かない、慌しさに身を委ねてしまう時代だ」と言っているようだ。問題を正視せず、日常に流され、忙しさに逃避する。

人の歩み自体が業を生み出し、業を背負っていく。しかしそんなことに気付くはずがない。業の自覚に鈍感な人間をつくり出し、生のみあって死を正視できないのが高度成長の時代だ。

1951年(昭和26年)、浅田さんは生まれている。まさに戦後だ。小説の設定も昭和26年生まれの男性(ゆうちゃん)が主人公となる。昭和35年、小学生の時、一人の転校生キヨと出会う。あの戦争を背負い続ける父親に"あたり屋"にされ、突き放されてダンプに衝突して死ぬ。貧しい親子。悲しい。高度成長は皆が豊かになっているようで、"たまたま時代に乗れた者"と、"たまたま乗れなかった者"をむごくも浮き彫りにしてしまう。

大学生となった主人公は、高度成長の日常を仲間とともに体現する。仲間である安易さから、主人公に恋する真澄の心を感じられない。彼女は死ぬ。

そして、降霊の儀式ではじめて業に気付き、世間にはけっして見せない人の心に沈潜する悲しみに気付くのだ。死者の言葉を聴いて。高度成長が哲学を不在にするベクトルをもち、「社会の繁栄が個人の幸福を約束する大いなる錯誤の中」で、高度成長の申し子たちは生き、流されてしまったことを。「変容と発展を錯誤したこと」を。そして人の幸福は、人と人との間、人間の中にあることを。同じ高度成長の時代を生きてきた者として、この小説は人生を振り返り、人生を考えさせてくれる。

3・11からこの書は始まる。"人の命の重み"――それは数字で語ることができない。

3・11からこの書は始まる。"人の命の重み"――それは数字で語ることができない。

「語るより先に感じることだ。そのためには現場主義を貫かねばならない。現場が全てを教えてくれる。その原点に常にたち帰ることだ」

「この職にある限り、現場にこだわり続けたい」

――そう大越さんは言う。その通りだと思う。

そして「放送という巨大な媒体の怖さを正しく認識し、抑制的にニュースの見方を示すことだ」と自らに言い聞かせている。だからこそ、人々は大越さんの発言を安心して聞けるのだと思う。声もいい。それに六大学野球、東大で8勝したという伝説的スポーツマンということも好感度を増す。

後半はコラム「現代を見る」が載っている。どのコラムも最初の2~3行がいい。人柄や情が出ている。いきなり大越さんが出ている。書くことと話すことは違う。ニュースキャスターをやって磨きがかかったのか、もともとか。

「根性」だけをいうのは一昔前の話。トップアスリートを科学的に支援する。メダルは国民全体で日頃から支援してこそ獲得できる。

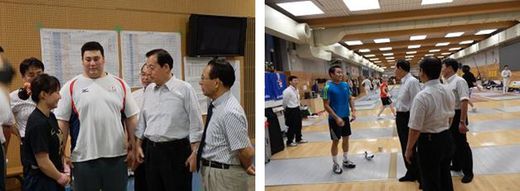

ロンドンオリンピック目前の7月13日、私は東京・北区にあるナショナルトレーニングセンターを訪問、日本オリンピック委員会(JOC)副会長の福田富昭センター長と意見交換しました。またロンドンに向け、最終調整している柔道、卓球、ウエイトリフティング、ボクシング、フェンシングなどのコーチや選手からも状況や要望を聞きました。真剣さ、やる気がビシッと伝わってきました。 「世界は国をあげてトップアスリートを育てている。先進国で日本は最も支援体制が遅れている」――。こうした声を受けて2001年、北区西が丘に誕生したのが国立スポーツ科学センター。私も開設に努力しました。トップアスリートを育て、科学的にも分析・支援できる体制ができたことによって、東京オリンピック(29個)、ロサンゼルスオリンピック(32個)を超えて、2004年のアテネオリンピックでは史上最高の37個のメダル獲得ができました。

「世界は国をあげてトップアスリートを育てている。先進国で日本は最も支援体制が遅れている」――。こうした声を受けて2001年、北区西が丘に誕生したのが国立スポーツ科学センター。私も開設に努力しました。トップアスリートを育て、科学的にも分析・支援できる体制ができたことによって、東京オリンピック(29個)、ロサンゼルスオリンピック(32個)を超えて、2004年のアテネオリンピックでは史上最高の37個のメダル獲得ができました。

「更なる拡大を」「選手が使い勝手の良い施設に」「北京オリンピックの前にナショナルトレーニングセンターの開設を」「スポーツ庁の設置を」――私は小泉総理、安倍総理に直接要望したり、国会質問でも強く求めました。2008年4月に、ナショナルトレーニングセンターがついにできあがり、陸上のグランドも同時に完成、北京オリンピックに間に合いました。

この日、例えば「卓球でも、オリンピックと同じ卓球台、同じ球、同じマットでないと本番で選手が戸惑う」「柔道の畳の色も本番にあわせる。体操でも全ての競技がそう」「体調管理が万全にできるよう、食事も含めて科学的にやっている」などの声を聞きました。また「現在の体制では、冬季種目やアーチェリー、自転車などの屋外競技ができない。拡充してほしい」などの数々の要望を聞きました。 私は地元とトップアスリートとの交流なども進めてきましたが、「人を元気にするスポーツ。スポーツは日本を元気にする。国を挙げてトップアスリートを支援すれば、それが日本の元気につながる」と思います。「各競技にトップアスリートが生まれると、競技の地域でのすそ野が広がる。またすそ野の広がりが山の高さ(トップアスリート)となる」――そう実感し、何度も発言してきました。

私は地元とトップアスリートとの交流なども進めてきましたが、「人を元気にするスポーツ。スポーツは日本を元気にする。国を挙げてトップアスリートを支援すれば、それが日本の元気につながる」と思います。「各競技にトップアスリートが生まれると、競技の地域でのすそ野が広がる。またすそ野の広がりが山の高さ(トップアスリート)となる」――そう実感し、何度も発言してきました。

「ロンドンオリンピック――頑張れ日本」――スポーツで元気な日本へ、更に頑張ります。

桂太郎は三度にわたって内閣を組織し、在任期間は歴代最長の2886日、約8年に及ぶ。

桂太郎は三度にわたって内閣を組織し、在任期間は歴代最長の2886日、約8年に及ぶ。

日露戦争、韓国併合――まさに世界の激動のなかで想像を絶する難しいカジとりであったと思う。加えて伊藤博文や山県有朋などの元老に続く派閥1.5世代としての苦労もある。そして社会も大きく変化するなかで民衆運動が動きを始め、政党の結成、大正デモクラシーへと時代は進む。

副題にある「外に帝国主義、内に立憲主義」を断行し、軍人でありながら拡大を余儀なくされる軍の予算を抑制し、緊縮財政に力を注ぐ。藩閥や軍を超え国家全体の利益をバランスよく見る政治家であったがゆえに、困難な時代を、結局託されることになったのであろう。

世界史的な激動、しかも国内の政治体制は確立されていない――こんななかで調整型、協調型政治家といわれる桂太郎だが、柔軟な対応ができたこと自体に凄みを感ずる。桂太郎研究の中身がギッシリ詰まっている本書だが、時折りはさまれる桂太郎の肉声、気負い、つぶやきも面白い。