太田あきひろです。

この未曾有の経済危機に対し、私は思い切った「非常時の経済政策」を断行することが大事だと強調。総額75兆円の経済対策が動き出しています。

あわせて、この「全治3年」を守りの3年であってはならない。「緑の社会への構造改革――グリーン産業革命」など、未来の新しい日本に向けてスタートすべきと主張してきました。その考えを今日発売の中央公論3月号「グローバル経済と共生できる日本を救う五つの処方箋」で述べています。

更に頑張ります。

太田あきひろです。

今日は大分市議選の応援に行き、街頭演説を行います。

昨日は東京都鍍金工業組合創立120周年記念式典や北区柔道会新年会、合津武文氏のシベリア抑留体験を綴った迫真のドキュメントの出版記念会など諸行事に出席いたしました。

いずれの会合にも共通した心情があふれていました。

投機マネーの暴走の報復を受けているこの経済危機のなかで、私は経済政策とともに教育の重要性を訴えています。

「歴史の根源に回帰せよ」というオルテガ(スペインの哲学者)の言葉のように、「人間」「生命」「ものづくり」「心身の鍛え」「真面目に働くこと」を重視しないと危機の脱出はできないということです。

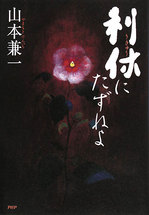

命の艶やかさを秘めた利休の茶の湯......。侘び茶といえど、侘び、寂び、枯(からび)だけでなく、凛とした品格が備わり、優美な艶が加わる。それが利休の美のようだ。侘びた枯のなかにある燃え立つ命の美しさを愛した利休は、「利を休め」とよく名付けてくれたと得心したとある。

命の艶やかさを秘めた利休の茶の湯......。侘び茶といえど、侘び、寂び、枯(からび)だけでなく、凛とした品格が備わり、優美な艶が加わる。それが利休の美のようだ。侘びた枯のなかにある燃え立つ命の美しさを愛した利休は、「利を休め」とよく名付けてくれたと得心したとある。

女と黄金にしか興味のない下司で高慢な天下人・秀吉の貪りと賤しさを利休は軽蔑し、それ故に秀吉は、妥協しない美の権威者・利休に腹を切らせた。

しかしそれは、権力者と、宗教・哲学的人間との根源的対立まで行き着くといえるのではなかろうか。

妥協を厳然と拒絶した利休は腹を切る。腹を切って利休は生きる。この時代、茶の湯は戦乱激しきなか心をなだめ、人間の根源に静謐をもって迫り、そして人と人とを結ぶ場としてあった。今、思えばそれは茶の湯が流行・バブルの時代でもあり、動乱の世であればこそ、その対極に人は走ったともいえようか。

太田あきひろです。

今日は節分。現代人は季節感を失ってしまいがちですが、今日行われた3か所の節分の豆まきに参加しました。子どもたちも参加し、歓声があがりました。

我が家でも、私の子どもの頃に母が豆まきをしてくれたことを思い出します。

貧しい時代でしたが、「体を丈夫に。そして教育だけは」と母はいつも言って、思い出をつくってくれました。

先日の衆院本会議で、私は「全治3年」と言われる厳しい経済情勢の中、「苦難を乗り越えるとともに、新しいスタートにしなければならない」と訴え、「教育が大事だ」と主張しました。

国と地域が総がかりで、子どもを育てるという教育が大事です。

太田あきひろです。

昨日と今日は、風も強く寒い日でした。

地域では、新年会や餅つき大会、セミナー、旅行会など活発に行事が行われ、私も参加させて頂きました。経済危機の中、地域の為に黙々とご尽力下さる方々、有難うございます。

今日は特に風が強く、ドアをあけるとバタンと風にもっていかれ、歩いてもビル風などで体が進みづらい状況までありました。

夕方には街頭演説も行いましたが、寒風の中、一緒にやって頂いた青年の方々に、本当に感謝致します。

生活支援、雇用支援、中小企業支援など、更に頑張ります。