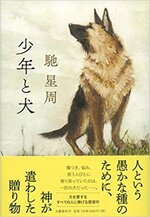

東日本大震災で生き残ったシェパードの雑種犬・多聞と人との交流を描いた6つの短編集。宮城で「家族思いで犯罪に手を染めた『男と犬』」、福島・新潟で「窃盗団の男が故国へ逃亡しようとする『泥棒と犬』」、富山で「気持ちがスレ違う夫婦の間をとりもつ犬『夫婦と犬』」、滋賀で「体を売って男に貢ぐ女の怒り『娼婦と犬』」、島根で「老いた猟師の死期に付き添った『老人と犬』」、そして熊本で「東日本大震災のショックで言葉を失った少年と奇跡的に再会する『少年と犬』」――。いずれも多聞という賢い犬がそこにいた。

東日本大震災で生き残ったシェパードの雑種犬・多聞と人との交流を描いた6つの短編集。宮城で「家族思いで犯罪に手を染めた『男と犬』」、福島・新潟で「窃盗団の男が故国へ逃亡しようとする『泥棒と犬』」、富山で「気持ちがスレ違う夫婦の間をとりもつ犬『夫婦と犬』」、滋賀で「体を売って男に貢ぐ女の怒り『娼婦と犬』」、島根で「老いた猟師の死期に付き添った『老人と犬』」、そして熊本で「東日本大震災のショックで言葉を失った少年と奇跡的に再会する『少年と犬』」――。いずれも多聞という賢い犬がそこにいた。

多聞は、難問を抱えて逡巡する人たちの心を融かし、救ってくれるのだ。そしてしみじみ思うのだ。「人にとって犬は特別な存在なのだ。人という愚かな種のために、神様だか仏様だかが遣わしてくれた生き物なのだ。人の心を理解し、人に寄り添ってくれる。こんな動物は他にはない」・・・・・・。多聞が、「南へ、西へ西へ」と向かった意味が最後に明かされる。不思議な絆というものは、生命論的に全てにあると思う。会話ができない言語外世界だけに、より一層、魂の交流が浮き彫りにされる。犬の方が常住の哲学者で、人間の方がバタバタで、無常に翻弄されている存在のように思えてくる。

豪雨が続き、29日には山形県の最上川で4か所で氾濫。200棟以上が浸水、濁流が川岸を削り、県道が大きく崩落しました。先の九州を中心として「令和2年7月豪雨」は熊本県をはじめとして死者82名、行方不明4名という大災害となりました。今、大事なのは何よりも救援・復旧です。全力をあげます。

河川についていえば、重要なのは流域全体で、ハード・ソフト両面にわたっての「流域治水」です。治水は「堤防を整備する」「川底を掘る」「川幅を広げる」「放水路をつくる」「調節池・遊水池をつくる」「ダムをつくる」という6つの方法を組み合わせて行います。それを河川ごとに、流域全体から総合的に行うのが流域治水です。7月6日、国交省は全国の主要109河川で「流域治水」を徹底することを打ち出しました。雨の降り方が3年前から尋常ではなく、激甚化・広域化しており、中長期にわたる安全対策が不可欠です。防災・減災・国土強靭化にさらに力をいれます。

これは読んでおいた方がいいし、面白い。「言葉を使う」職業でもある政治家にとって、「間違った言葉」は命取りになる。また、意図を伝える、簡潔で適切な言葉遣いをすることは必須だ。「文字を大切にしないと、文字に報復される」「言葉を大切にしないと、報復される」のだ。

これは読んでおいた方がいいし、面白い。「言葉を使う」職業でもある政治家にとって、「間違った言葉」は命取りになる。また、意図を伝える、簡潔で適切な言葉遣いをすることは必須だ。「文字を大切にしないと、文字に報復される」「言葉を大切にしないと、報復される」のだ。

誤った言葉遣いが、あふれている。国会の論戦でも、集会の挨拶等でも、日常の会話でも。「慎んで哀悼(本当は謹んで哀悼、慎んでは『控えめに』)」「ご静聴(ご清聴)」「○○国、御遺族の皆様に対し、ご冥福(国民皆が亡くなったことになる)」「集まっていただいた皆さん(集まってくださった)、御利用いただく(御利用くださる、利用するのは相手側や第三者だから尊敬語のくださる)→尊敬語と謙譲語と丁寧語の使い分けが大切」「いただくの氾濫」「てんで異なる鍛治と鍛冶、太田と大田、斉藤と斎藤、常盤と常磐、蜜と密(蜜柑、壇蜜)」「いわゆる差別表現(・・・・・・ら、・・・・・・難民の乱用、未亡人、なんか、くんだり)」・・・・・・。

若者言葉や間違い・・・・・・。「ちがくない」「すごい多い」「温めますか? 結構です(断りの言葉)」「ビシッと、ドキッと(ボーっと生きてんじゃねーよ!は、本当はボウッと)」「人間ドック(グではない)、バドミントン(トではない)など、正しくはアタッシェケース、アボカド、ギプス、キューピッド、デッドヒート、犠牲バント」「味わわせる(味わうが基本形だから味あわせるではない)」「『ら抜き』の見れた、出れる、食べれない、来れますか(本来は見られた、出られる、食べられない、来られますか)」「一同が集まる、一堂に集まる、活を入れる(喝ではない)、肝に銘じる(命ではない)」・・・・・・。

最後に誤解必至の失礼ワード20選が解説される。「当たり年」「いさめる」「いやが上にも」「汚名挽回?」「枯れ木も山のにぎわい」「棹さす」「さわり」「進言」「世間ずれ」「壮絶」「他山の石」「追撃」「煮詰まる」「抜け目がない」「破天荒」「はなむけ」「ひそみに倣う」「妙齢」「役不足」「やぶさかでない」。いい時に使う言葉、褒めるときの言葉と、そうでない時の言葉など、また尊敬語と謙譲語の難しさなどを踏まえて言葉を正確、適切に使う大切さが伝わってくる。岩佐義樹さんは毎日新聞社校閲センター前部長。

「言葉にはそれぞれの温度があります。温もりと冷たさの程度が、それぞれ違うのです。温もりのある言葉は、悲しみを包み込んでくれます。生活に疲れたとき、ある人は友人とおしゃべりして悩みを打ち明け、ある人は本を読んで作家が投げかける文章から慰めを得ます。溶鉱炉のように熱い言葉には、感情がぎっしり詰まっています。それを口にする人は気持ちがすっきりするかもしれませんが、聞く人の心にやけどを・・・・・・」――。韓国で150万部を超えるベストセラーエッセイ。言葉の大切さ、何気なく発する一言のもつデリケートさ、重要さを感動のなかで改めて思う。生命が豊かでないと、余裕がないと、教養がないと、そして辛い経験がないと、発する言葉がいい温度にならないだろう。

「言葉にはそれぞれの温度があります。温もりと冷たさの程度が、それぞれ違うのです。温もりのある言葉は、悲しみを包み込んでくれます。生活に疲れたとき、ある人は友人とおしゃべりして悩みを打ち明け、ある人は本を読んで作家が投げかける文章から慰めを得ます。溶鉱炉のように熱い言葉には、感情がぎっしり詰まっています。それを口にする人は気持ちがすっきりするかもしれませんが、聞く人の心にやけどを・・・・・・」――。韓国で150万部を超えるベストセラーエッセイ。言葉の大切さ、何気なく発する一言のもつデリケートさ、重要さを感動のなかで改めて思う。生命が豊かでないと、余裕がないと、教養がないと、そして辛い経験がないと、発する言葉がいい温度にならないだろう。

「もっとつらい人(つらい人のことがわかるのはもっとつらい人なのさ)」「いまもあなたを気にかけています(相手を自分の一部と思えるかどうかが、真実の愛と偽物の愛を見分ける基準になるかもしれない)」「本当の謝罪は痛みを伴う(謝ることは世界でいちばん難しい)」「偽物と本物の見分け方(本物に対する確信が必要です。偽物は必要以上に派手なんです)」「宇宙くらい大きな事情(夫は幼いころに事故で視力を失いました。・・・・・・その裏に何らかの事情をもたない人はいない)」「喜劇と悲劇(人は興奮すると、自分が口にした言葉と行動を比べてみることができなくなるようだ)」「自分に合った道(自分をだましたら、もっと暗く、重い刑罰が待っている)」「愛という言葉の由来(人が愛をつくりながら生きること、それがすなわち生ではないだろうか)」「満開の華やかな瞬間よりも、半分くらい咲いたときのほうがずっと美しい場合もある(絶頂よりも美しいのは、絶頂に上る過程ではないだろうか)」「プロとアマチュア(プロはやりたくない仕事も泰然とやり遂げる。アマは好きでやる、楽しめばいい)」「活字中毒(何かに酔わなければ、何かに惚れこまなければ、面白みがないのが人生なのかもしれない)」「管理人さんの手帳(認知症と診断され、記憶がこっそりと逃げ出すような感じがして)」「始まりと同じくらい大切な終わり(文章も人生も)」「感情は動くもの(そんなショーは、ひたすら娯楽という目的地に向かう暴走機関車のようだ。途中で止まれず、加速を付けながらひたすら目的地めざして突っ走るしかない。文明も途中で止まれない)」「済州島が教えてくれたこと(転んだらそのついでに休んでください。たまには空白の時間を持つこともいいもんだよ。人生には空白も必要)」「線を引くということ(人間の不幸の多くは、人と人の間に線を引くことから始まるのではないか)」「彼女はなぜ撮ったか(都市の光よりも影に目を向け、小市民たちの笑いと涙を記録した)」「体の声を聞く(他人とコミュニケーションをとるが、自分とコミュニケーションをとる人はまれだ)」・・・・・・。

新型コロナに覆われ、戦っている現在、より敏感に感じる言葉と心の温度。