「良心と偽善のあいだ」が副題。「国民の九割は良心を持たぬ(芥川龍之介)」「自己ハ過去ト未来ノ一連鎖ナリ(夏目漱石)」「森林太郎として死せんと欲す(森鴎外)」「吾生の曙はこれから来る(島崎藤村)」「山椒魚は悲しんだ(井伏鱒二)(身の丈に合った国づくり)」「お父さんを呼び返して来い(菊池寛)」「風立ちぬ、いざ生きめやも(堀辰雄)」「夜の底が白くなった(川端康成)」「などてすめろぎは人間となりたまひし(三島由紀夫)」「私は何故か涙ぐんだ(泉鏡花)」「痰一斗糸瓜の水も間にあはず(正岡子規)」・・・・・・。西欧を受容して走った日本の近代、戦時下社会、昭和の戦争、敗戦とともに始まった戦後民主主義――。日本人は、どこで何を間違えたのか。昭和は何を間違えたのか。近現代の作家や評論家の作品中の一節を抜き出して、それを手掛かりにして日本近代、昭和史の本質を剔り出したユニークな試み。味わい深く、考えさせられた。

「良心と偽善のあいだ」が副題。「国民の九割は良心を持たぬ(芥川龍之介)」「自己ハ過去ト未来ノ一連鎖ナリ(夏目漱石)」「森林太郎として死せんと欲す(森鴎外)」「吾生の曙はこれから来る(島崎藤村)」「山椒魚は悲しんだ(井伏鱒二)(身の丈に合った国づくり)」「お父さんを呼び返して来い(菊池寛)」「風立ちぬ、いざ生きめやも(堀辰雄)」「夜の底が白くなった(川端康成)」「などてすめろぎは人間となりたまひし(三島由紀夫)」「私は何故か涙ぐんだ(泉鏡花)」「痰一斗糸瓜の水も間にあはず(正岡子規)」・・・・・・。西欧を受容して走った日本の近代、戦時下社会、昭和の戦争、敗戦とともに始まった戦後民主主義――。日本人は、どこで何を間違えたのか。昭和は何を間違えたのか。近現代の作家や評論家の作品中の一節を抜き出して、それを手掛かりにして日本近代、昭和史の本質を剔り出したユニークな試み。味わい深く、考えさせられた。

「戦後の、裸の王様たちよ――体がゆらゆらするのを感じた(開高健)」――。近代日本の最大の偽善とはどのようなものか。たとえば戦後のある時期に良心的だと評された教育評論家や新聞記者。戦時下で徹底した皇国史観の教育を行ったり、軍の提灯記事を書き、敗戦と同時に反省をする。そして戦争に反対する教育現場の先頭に立ったり、民主主義万歳の新聞を発行する。どんな時代になろうと常に「正義派」の側に位置して生きていく輩。「表向き誰も反対できない。しかしその言い分はまさに裸の王様ではないか」「戦時下社会は分析すればするほど、偽善が横行していたことがわかる。負けているのに勝っているとの国家的キャンペーンから日常のモラルまで、その全てが偽善化していた。その結果、どうなるのか。麻痺状態になるのである。客観的判断が失われ、主観的願望が社会の常識となる。まさに妄想性人格障害そのものの症状になっていく」「戦争に負けるというのは自己否定と考えていたのだ。自分が全否定された時、人は泣く以外に方法はない。なんのことはない。自立精神に欠けているという意味になる。もう一つは、戦争に負けるというのは自分たちの作ってきた神話が崩れるということだ。この場合の神話とは、不敗日本、神国日本、世界に冠たる帝国、そんな神話がまるで根拠もなかったと実証された。現実を知るのが怖いのである」「再び作った神話とは、経済大国日本という語に仮託されている日本人の団結力とか英明さである。やがてそれが思い込みと知った時に・・・・・・」「男子が本当に泣かなければいけないのは、信念のために生きる姿を見た時だ」「日本軍の軍事指導者は、日本文化、日本の伝統("戦"は存在しない)に対する背反者であり、無礼極まりない粗忽者である。・・・・・・痛切に思うのは、先達の残した文化的遺産を己が身に徹底してたたき込むことである」という。

「暑い」とつい言ってしまう"危険な暑さ"――。「言うまいと思えど夏の暑さかな」の日々が続きます。20日、お盆明け後半戦を臨んでの諸会合が行われました。党の常任役員会、中央幹事会、両院議員団会議、政府・各省庁との「防災・減災・国土強靭化」「安全保障」「コロナ禍での中小企業支援」「大学生支援策」「住宅業界からの要望」等の打ち合わせを終日行いました。「安全・安心社会」をめざししっかり頑張ります。

「『失敗の本質』と国家戦略」が副題。「なぜ戦前の日本は誤ったのか」「戦前の日本において、外交と軍事の総合調整、国務と統帥の統合がどのように形成され、破綻したか」――。世界の潮流を見誤まり、軍の暴走から大日本帝国の滅亡をもたらした"失敗の本質"に迫る。多くの歴史書と違い、熱を帯びた鋭い論考となっているのは、最近まで内閣官房副長官補、国家安全保障局次長として、国家戦略の中枢で重責を担ってきたことにあろう。加えて、戦前の体制が世界の激動と潮流を如実知見できず、体制は無責任、軍の暴走に帰着したこと、外交が国家の決定に関与できなかったことの悔恨が行間から滲み出る。それに比し、たとえば日露戦争を和平にまで持ち込むことができたのは「小村寿太郎のような傑出した外交官、大山巌、乃木希典、児玉源太郎等の名将とともに、桂太郎総理を陰から支えて外交と軍事を統括した元老・山縣有朋がいたからである」という。また日清戦争についても「伊藤博文総理が、陸奥宗光外相、川上操六陸軍中将という人を得て、政治、外交、軍事を統括することによって得た勝利である」という。

「『失敗の本質』と国家戦略」が副題。「なぜ戦前の日本は誤ったのか」「戦前の日本において、外交と軍事の総合調整、国務と統帥の統合がどのように形成され、破綻したか」――。世界の潮流を見誤まり、軍の暴走から大日本帝国の滅亡をもたらした"失敗の本質"に迫る。多くの歴史書と違い、熱を帯びた鋭い論考となっているのは、最近まで内閣官房副長官補、国家安全保障局次長として、国家戦略の中枢で重責を担ってきたことにあろう。加えて、戦前の体制が世界の激動と潮流を如実知見できず、体制は無責任、軍の暴走に帰着したこと、外交が国家の決定に関与できなかったことの悔恨が行間から滲み出る。それに比し、たとえば日露戦争を和平にまで持ち込むことができたのは「小村寿太郎のような傑出した外交官、大山巌、乃木希典、児玉源太郎等の名将とともに、桂太郎総理を陰から支えて外交と軍事を統括した元老・山縣有朋がいたからである」という。また日清戦争についても「伊藤博文総理が、陸奥宗光外相、川上操六陸軍中将という人を得て、政治、外交、軍事を統括することによって得た勝利である」という。

そうした「日清戦争、日露戦争と朝鮮半島」や「対華21ヶ条要求という愚策」「日英同盟の消滅がもたらしたもの」「ロンドン海軍軍縮条約を利用した統帥権干犯問題。政府から独立して動く統帥部の軍事作戦が外交と政治を壟断した日本憲政史上の最大の失敗(日本が道を誤ることになる最大の原因)」「満州事変は"下策中の下策"」「第二次上海事変こそが日中戦争の真の発火点」「独ソ不可侵条約でハシゴを外された日本」「松岡外相、ヒトラーに振り回される」「対日石油全面禁油の意味、連合国の逆鱗に触れた南部仏印進駐、恐るべき国際感覚の欠如」「日本を終戦に引っ張った鈴木貫太郎、陸軍を抑えた阿南惟幾大将の割腹自殺」「第二次世界大戦後の世界――民族自決、人種差別撤廃、共産主義の終焉」「米中国交正常化と戦略枠組みの変化」等々を剔抉して語る。

そして、「普遍的価値観と自由主義的国際秩序」「価値の日本外交戦略」「自由で開かれたインド太平洋構想」等について述べる。「日本が20世紀前半に大きく道を誤ったのは、欧州を中心とする弱肉強食の権力政治にとらわれて、人類社会の論理的成熟を待つことができなかったからである」「これからの日本に必要なのは、世界史的な次元でリーダーシップをとれるリーダーである」という。

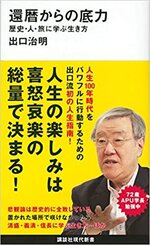

「『人・本・旅』で、いろいろな人に会い、いろいろな本を読み、いろいろなところに出かけていって刺激を受けたら、たくさんの学びが得られ、その分人生は楽しくなる。還暦だろうが古希だろうが年齢など関係ない」「定年を廃止し、健康寿命を延ばす」「根拠のない常識や不毛な精神論に縛られるな。数字・ファクト・ロジックで物事をとらえ、エピソードではなく、エビデンスで世界を見ることだ」「先進的な国では、もう年齢フリー社会、オール・サポーティング・オールの世界に入っている。年齢に関係なく、みんなが能力と意欲、体力に応じて働く。そして、シングルマザーなど本当に困っている人に給付を集中する。年齢で優遇するのをやめ、困っているかどうかで優遇する人を決める」「高度成長期の慣習が身体にしみついているが、ヤング・サポーティング・オールドという人口ボーナス期の特殊な時代の仕組みを前提にしてしまっている」「人生の楽しみは喜怒哀楽の総量で決まる(怒も哀もだ)」などという。人生哲学がビシッと柱となっていて、教養と経験、リアリズムに裏付けられ納得する。

「『人・本・旅』で、いろいろな人に会い、いろいろな本を読み、いろいろなところに出かけていって刺激を受けたら、たくさんの学びが得られ、その分人生は楽しくなる。還暦だろうが古希だろうが年齢など関係ない」「定年を廃止し、健康寿命を延ばす」「根拠のない常識や不毛な精神論に縛られるな。数字・ファクト・ロジックで物事をとらえ、エピソードではなく、エビデンスで世界を見ることだ」「先進的な国では、もう年齢フリー社会、オール・サポーティング・オールの世界に入っている。年齢に関係なく、みんなが能力と意欲、体力に応じて働く。そして、シングルマザーなど本当に困っている人に給付を集中する。年齢で優遇するのをやめ、困っているかどうかで優遇する人を決める」「高度成長期の慣習が身体にしみついているが、ヤング・サポーティング・オールドという人口ボーナス期の特殊な時代の仕組みを前提にしてしまっている」「人生の楽しみは喜怒哀楽の総量で決まる(怒も哀もだ)」などという。人生哲学がビシッと柱となっていて、教養と経験、リアリズムに裏付けられ納得する。

「グーグルやアマゾンを生み出せない日本の教育」「日本の仕組みは、製造業の工場モデルで、素直で我慢強く、協調性がある人が求められた。『飯・風呂・寝る』の低学歴社会。今からは、『人・本・旅』の高学歴社会。"変態オタク"が育つ教育を」「"仕事が生きがい"は自分をなくす」「北欧の先進国は定年なしで、社会保障がしっかりしている」「自分への投資と学び続けることの大切さ」「別府の町とAPU」「ダイバーシティーで栄えた国、逆の政策で没落した国」「必読の古典6冊」「理性にすべてを委ねるのは傲慢である」「男女差別が日本を衰退させている」「社会保障というセーフティネットを自ら壊してはいけない」「精神論を排除し、数字・ファクト・ロジックで語る」・・・・・・。

「高齢化社会の将来は暗くはないし、人はいくつになっても楽しい人生を過ごすことができる」と「還暦からの底力」の発揮をという。

コロナ禍で迎えた終戦記念日の15日、東京・池袋で行われた公明党の8・15終戦記念日街頭演説に出席、演説を行いました。これには山口那津男代表、高木陽介東京都本部代表、高木美智代、岡本三成の各衆院議員、竹谷とし子、塩田博昭の各参院議員、長橋けい一都議会議員が出席しました。

私は「あの敗戦に至る過程のなかには、世界の潮流を読み間違えたいくつもの節目があった。歴史において常に大事なのは、国際協調をとることだ」「コロナ禍での8・15を迎えた。これから志向すべきは、安全・安心社会だ」「このなかで人間社会で最も根源的な『言語と身体接触』が遮断されている。文明の逆襲とも言える。オンライン、テレワーク等を日常の中で加速することが大切だ」「防災・減災・国土強靭化を進めることは、安全・安心社会の最重要項目だ。雨の降り方が明らかに次元を異にしている。国として流域治水を打ち出したが、集中・加速に努めたい」などと訴えました。