![奇跡の経済教室[基礎知識編].jpg](https://www.akihiro-ohta.com/blog/assets_c/2019/06/d583b584308feeed655e840eff0bb05bff5fa920-thumb-autox218-9838.jpg) 経済について、「世間で信じられている常識、政府の公式見解や経済学者の解説、あるいは新聞やテレビから流れてくる情報とは、文字通り180度違う内容が書かれている」がゆえに"奇跡"という。「デフレ時とインフレ時とは全く異なる政策をとるべきこと」「合成の誤謬を意識すること」「貨幣とは何かを掘り下げよ」「財政赤字とは何か」「税とは何かを明確にせよ」「グローバリゼーション、保護主義、TPP等をよく考えよ」など、根源的な問題から切り込む。

経済について、「世間で信じられている常識、政府の公式見解や経済学者の解説、あるいは新聞やテレビから流れてくる情報とは、文字通り180度違う内容が書かれている」がゆえに"奇跡"という。「デフレ時とインフレ時とは全く異なる政策をとるべきこと」「合成の誤謬を意識すること」「貨幣とは何かを掘り下げよ」「財政赤字とは何か」「税とは何かを明確にせよ」「グローバリゼーション、保護主義、TPP等をよく考えよ」など、根源的な問題から切り込む。

「平成時代、なぜ日本経済は成長しなくなったのか」が問題の柱だ。それは「デフレ時なのに、インフレ時の政策を行ったからだ。やってはならないことをやってきた。"デフレの中心で、インフレ対策を叫ぶ"という正反対の誤りをしたからだ」という。デフレを脱却させる。そのためには「大きな政府、財政支出の拡大、減税、金融緩和、規制の強化(産業保護・労働者保護)、重要産業の国有化、グローバル化の抑制」「平成日本で正しいとされてきた経済政策(金融緩和を除く)とは正反対のことをやれば、デフレからインフレとなり、日本経済は成長に向かう」とし、合わせて「財政再建、財政破綻」についても鋭角的に論述する。

平成の天皇は、よく「祈り」という言葉を使われた。「象徴天皇の務めとして最も重要なのは『国民の安寧と幸せを祈ること』であり、『国民を思い、国民のために祈るという務め』なのだと、天皇自らが国民に向けて明確に定義した発言」「しかも、ただ宮中で祈るのみならず、皇后とともに全国を回り、『人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うこと』もまた、同様に大切なのだとも述べている」という。宮中祭祀や行幸啓、さらには明治・大正・昭和・平成の歴史を皇室の「宗教」「祈り」という視点から論述する。

平成の天皇は、よく「祈り」という言葉を使われた。「象徴天皇の務めとして最も重要なのは『国民の安寧と幸せを祈ること』であり、『国民を思い、国民のために祈るという務め』なのだと、天皇自らが国民に向けて明確に定義した発言」「しかも、ただ宮中で祈るのみならず、皇后とともに全国を回り、『人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うこと』もまた、同様に大切なのだとも述べている」という。宮中祭祀や行幸啓、さらには明治・大正・昭和・平成の歴史を皇室の「宗教」「祈り」という視点から論述する。

「明治になる前まで『天皇家=神道』ではなかった。明治政府が神仏分離令を発し神仏習合の慣習を排した」「18世紀後半、国学の大成者・本居宣長は古事記のアマテラスを至高の存在と見做した。この考え方は明治期に確立される『万世一系』イデオロギーを生み出す母体の一つとなった」「明治新政府の"神道の国教化"は失敗した」「神道の国教化をやめる一方で、明治政府は全国の神社の"社格"を定め、アマテラスを祀る伊勢神宮をその頂点に位置づけた」「歴代の大きな功績を挙げた天皇や皇后を祀る神社が明治から昭和にかけて造られた」「宮中祭祀を国民に知らしめるための祝祭日がつくられた」「"国家神道"の始まりに加えて、靖国神社という特異な神社が生まれた」「『文明開化をもたらした天皇』というイメージ戦略」「皇太子裕仁と母・貞明皇后との宮中祭祀をめぐる確執」「大正天皇の病気と『神ながらの道』を追求した貞明皇后」「昭和天皇の『戦勝祈願』の特異性と神の加護への傾斜」「皇太后節子の影響と昭和天皇」「敗戦間近の虚しき『敵国撃破』祈願」「『人間宣言』後も温存された宗教性」「宮中祭祀が"見えなくなった"戦後」「平成の天皇と災害と祈り」「新天皇・新皇后の即位と"スタイル"」・・・・・・。令和の時代の象徴天皇制のあり方を考える書。

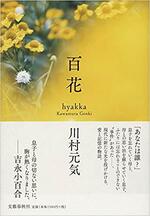

人生の生老病死――。不思議にも縁あってこの世に生を受け、人を愛し親ともなり、老いて死を迎える。命に刻まれた記憶の数々。花火は消えゆくがゆえに瞬時の鮮やかさ、百花繚乱の美が際立たせる。老いは"喪失"を伴なうが、消えざるものとは一体何か。母親と息子の生命の絆、思いの深さが、美しく、強く、感動的に描かれる。素晴らしい作品。

人生の生老病死――。不思議にも縁あってこの世に生を受け、人を愛し親ともなり、老いて死を迎える。命に刻まれた記憶の数々。花火は消えゆくがゆえに瞬時の鮮やかさ、百花繚乱の美が際立たせる。老いは"喪失"を伴なうが、消えざるものとは一体何か。母親と息子の生命の絆、思いの深さが、美しく、強く、感動的に描かれる。素晴らしい作品。

葛西泉。就職が決まり、家を出てからもう15年が経ち、結婚もした。大晦日、実家に帰ると母・百合子がいなかった。外に出て捜すと、公園の弱々しく光る外灯の下で、ブランコに乗った母を見つける。認知症と診断され、息子をも忘れていく母。母との思い出を募らせていく泉。しぼり込まれていく百合子の記憶に、泉は母の思いの深さを知っていく。二人には忘れることができない"事件"があった。突然、百合子が家を出て、泉を1年も置き去りにした。「泉の元に帰ってきた母は、それから自分の時間と心のすべてを息子のために捧げていた。・・・・・・百合子の熾烈な決意の源流を、泉はこの日記に見た。母は一生かけて、あの一年分の贖罪をしていくことに決めたのかもしれない」。

「半分の花火が見たい。半分の花火をあなたと見たいの」「言葉を失い、名前を忘れてしまったとしても、泉との思い出だけは残るのだろうか。いつか名前だけでなく泉そのものを忘れてしまったら、母のなかに自分のなにが残るのだろうか」「次々と打ち上がる半分の花火。泉と百合子が過ごした家で咲いていた数百の花のように、それが美しかったということだけを記憶に残し、やがて消えていく」・・・・・・。

児童虐待、貧困の連鎖――。富井真紀さんは自らの壮絶な半生を赤裸々に語りながら、どうすれば「普通」になれるか。なぜ「普通」になれないのか。「貧困の連鎖を断ち切るために」(副題)今何ができるか。自ら立ち上げ格闘中の「居場所がない子のための読書・勉強Cafe」「食堂を持たない子ども食堂"プレミアム親子食堂"」「宮崎こども商店」「子ども貧困専門支援員養成通信講座」などを紹介する。本書のほとんどは、すさまじい家族と自らの半生記だ。

児童虐待、貧困の連鎖――。富井真紀さんは自らの壮絶な半生を赤裸々に語りながら、どうすれば「普通」になれるか。なぜ「普通」になれないのか。「貧困の連鎖を断ち切るために」(副題)今何ができるか。自ら立ち上げ格闘中の「居場所がない子のための読書・勉強Cafe」「食堂を持たない子ども食堂"プレミアム親子食堂"」「宮崎こども商店」「子ども貧困専門支援員養成通信講座」などを紹介する。本書のほとんどは、すさまじい家族と自らの半生記だ。

そりゃあ自暴自棄にもなるだろう。度を超えたアルコール依存症のひどい父親との地獄のような暮らし。借金とりは毎日来る。極貧。逃げても逃げても抜けられない。居場所はない。10代でも夜の街で働くしかない。結婚しても、相手もまた同じ境遇、育ち。ひどい自分の父親はまとわり付き、バラバラな家族。修羅場は続く。しかし、どこに相談したらいいかわからない。知識もない。「普通」が全く違うのだ。

全国で虐待事件は続いている。2017年に起きた大阪の子どもの置き去り死亡事件――男と外泊していたひどい母親だが、「この人、男に逃げたんだ。わかる」と思う。現実逃避だという。2015年川崎の中一男子暴行致死事件――母親は「昼夜問わず働いている。息子の行動を全ては把握できなかった」といい、「親の責任放棄」と大バッシングを受ける。一人で子どもを育てる母親は「どう追い込まれていたのか」「虐待する親たちはなぜそのような思考回路に陥るのか」・・・・・・。

「普通」ではない凄絶な世界で生きている人たちの「貧困の連鎖を断ち切るため」に格闘する実証の人生、実証の姿が記される。