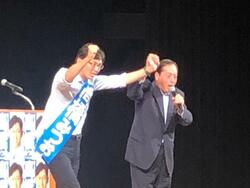

17日(水)、参院選の激戦地・神奈川県に入り、佐々木さやか候補(神奈川選挙区・定数4、自民党推薦)とともに企業・団体回りや街頭演説に、神奈川県西部を駆け巡りました。

佐々木さやか候補は「言葉だけではなく、行動と結果で示すことこそ政治家の命。これまでその信念で働き、6年間で国会質問は140回、尽力した法改正は80以上です」「3つの『守る』を約束します。1つは、防災・減災を中心として、国民の命、安全を守る。2つめは、経済・雇用を守る。3つめは生活を守る。全世代型社会保障を中心として、さらに子育てがしやすい社会、また年を重ねても、安心して暮らしていける認知症施策や、がん対策を確実に進めていきます」と、力強く実績と決意を述べました。

私は「情勢はまだまだ厳しい。最後の最後までの広げるご支援を」と訴えました。

13日、14日の土日――。13日は福岡県へ、しもの六太参院選候補(福岡選挙区・定数3)の支援に、14日は愛知県へ、安江のぶお参院選候補(愛知選挙区・定数4)の支援に駆け巡りました。

福岡のしもの六太候補は「いじめや不登校など子どもを取り巻く問題の解決に挑む」と決意を述べ、愛知の安江のぶお候補は「小さな声に寄り添う政治をめざす」と力強く決意を述べました。

私は「今年は伊勢湾台風から60年。防災・減災にさらに力を入れていく」「公明党は健康寿命の延伸に向け、がん対策や認知症施策、フレイル予防に取り組んでいる」「10月からの幼児教育・保育の無償化や、来年度からの高等教育無償化ができ、全世代型社会保障の充実が実現できた。公明党は福祉の党、教育の党、平和の党、防災・減災の命を守る党だ」と支援を訴えました。

12日(金)、参院選の最激戦地・兵庫県に入り、高橋みつお候補(兵庫選挙区・定数3、自民党推薦)とともに企業・団体を回り、また姫路市、たつの市で行われた個人演説会に出席し、高橋みつお勝利を訴えました。

私は「政治は結果であり、仕事をするのが政治家だ。高橋みつおさんは、外交官として、紛争地の現場で地雷除去など泥だらけになって仕事をして来た稀有な候補者だ。世界がわかる、現場の土のにおいがする、情もある高橋さんを何とか勝利させていただきたい」「今年初めて、全世代型社会保障が日本の政治の柱になった。幼児教育・私立高校・高等教育の3つの無償化、認知症施策、ガン対策、健康寿命を延ばすフレイル予防など、人生100年時代に必要な政策を進めてきたのは公明党だ」などと訴えました。

参院選も中盤戦――。9日には、矢倉かつお候補の応援に埼玉県へ。10日は、佐々木さやか候補の応援に神奈川県へ。そして11日は、安江のぶお候補の応援に愛知県へかけつけました。

11日はあいにくの雨でしたが、多くの方々にお集まりいただきました。安江候補は「弁護士として、1人の声を大切にしながら仕事をしてきた。さらに1人を大切する政治を貫きたい」と力強く訴えました。

私は東三河の出身なので、地元の港湾や道路などのインフラ整備や、東海地震に備えての防災・減災対策など、「安心安全の地域を作るためにさらに力を入れる」「安江候補は地域を大事にする。1人を大切にする候補だ。その弁護士時代からの姿勢は、必ず政治の場面で生きる」と支援を訴えました。

昨年の「昭和の怪物 七つの謎」は、私自身の「今年の3冊」にあげたもの。その続編として「三島由紀夫」「近衛文麿」「橘孝三郎」「野村吉三郎」「田中角栄」「伊藤昌哉」「後藤田正晴」の7人を取り上げている。保坂さんの評価とは別に、語るに足る人物であり、歴史的にキチッと位置づける意味があるということだろう。「昭和史の人間学」だ。

昨年の「昭和の怪物 七つの謎」は、私自身の「今年の3冊」にあげたもの。その続編として「三島由紀夫」「近衛文麿」「橘孝三郎」「野村吉三郎」「田中角栄」「伊藤昌哉」「後藤田正晴」の7人を取り上げている。保坂さんの評価とは別に、語るに足る人物であり、歴史的にキチッと位置づける意味があるということだろう。「昭和史の人間学」だ。

「三島由紀夫は『自裁死』で何を訴えたか」――。単に死ぬというのではなく、そこには人生観や歴史観が込められており、それを世に問うとの意味をもつ自裁死として、藤村操、芥川龍之介、山崎晃嗣、西部邁を上げる。そして三島では「戦後を鼻をつまんで生きてきた」との言を思想のコアとして語る。「近衛文麿はなぜGHQに切り捨てられたか」――。近衛の東條との対立、近衛上奏文から見える歴史空間を示し、「近衛の弱さの因」「節操のない身の処し方」を剔抉するが「ひどい痔に悩んでいた」というのも気力を保持できないことがわかる気がする。「農本主義者・橘孝三郎はなぜ5・15事件に参加したのか」では、農本主義者、人道主義者、理想主義者としての人物像を浮き彫りにし、歪み倒錯した世論がファシズムの導火線となった時代背景を示す。

「野村吉三郎は『真珠湾騙し討ち』の犯人だったのか」――。電報遅延の内幕、日本大使館が中心軸を欠いた空間となっていたことを明らかにしている。「田中角栄は『自覚せざる社会主義者』だったのか」では、それまでの首相にはなかった生活感覚を大切にするリアリスト庶民宰相・角栄(政治とは庶民の生活を守ること)に触れつつ、伊藤昌哉の「田中という政治家は危険な存在」「思想、哲学を持っていないからその行動に深みがない。カネと人情で動くというのではまるで渡世人のようなものだ。私はいつか彼が蹴つまずくと思っていた」との言を紹介する。そして「伊藤昌哉はなぜ"角栄嫌い"だったのか」「後藤田正晴は『護憲』に何を託したのか」を扱う。「私は後藤田は自らに与えられた仕事を深みをもってこなして行く能力において秀でた才能があると思う」という。

現代の全てにわたる軽さが、心を抉る。