8日(月)、激戦の福岡県に入り、しもの六太候補(福岡選挙区・定数3)の街頭演説に大牟田市、筑後市、うきは市と駆け巡りました。

しもの六太候補は「人は教育がつくる。自分の可能性を諦めている子どもたちに寄り添って、励ましていきたい」「社会や団体で人手不足、青年層の早期離職が問題となっている。困難を乗り越えることのできる青年を育てたい」「日本の子どもたちの未来のために全力を尽くす」と決意を述べました。

私は「全世代型社会保障の実現が日本の政治の柱になった。幼児教育の無償化、私立高校の実質無償化、高等教育(大学や専門学校)の無償化を進めてきたのは公明党」「この3つの無償化が進んでいる時に、どういう中身にしていくのか。子どもに自信を与えてきた教育者・しもの六太候補が絶対に必要だ」と勝利を訴えました。

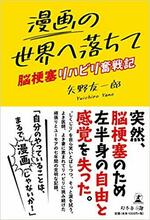

突然、脳梗塞となった矢野さん自身の「脳梗塞リハビリ奮戦記」。これほど発症時から今に至るまで、克明に症状を生々しく語った書に巡り合ったことがない。「この文章執筆中は、一度も妻に見せたことはなかったが・・・・・・」「健常者に脳梗塞患者の実像を知ってもらい、逆に脳梗塞患者の行動が健常者にどう映っているのかということが脳梗塞患者側に分かってくれば、相互の葛藤も少なくなると思い本書を書き綴った」という。よくぞここまで書き続けたと思う。凄い。

突然、脳梗塞となった矢野さん自身の「脳梗塞リハビリ奮戦記」。これほど発症時から今に至るまで、克明に症状を生々しく語った書に巡り合ったことがない。「この文章執筆中は、一度も妻に見せたことはなかったが・・・・・・」「健常者に脳梗塞患者の実像を知ってもらい、逆に脳梗塞患者の行動が健常者にどう映っているのかということが脳梗塞患者側に分かってくれば、相互の葛藤も少なくなると思い本書を書き綴った」という。よくぞここまで書き続けたと思う。凄い。

平成23年9月に発症し入院。不思議な体験、脳外科病棟、リハビリ病棟、理学療法リハビリ、作業療法リハビリ、言語療法リハビリのそれぞれ。食事、トイレ、自分の左手が誰の手かわからなかった話、歩行訓練、時間の感覚や方向音痴になった話、音感、暗算訓練・・・・・・。そして24年3月に退院。退院後のリハビリ、苦しく辛いことばかりだと思われるが、そのなかでの嬉しかったこと。人が普通に話し、歩き、手を動かし、人と接することがどんなにすごいことか。書き綴ってくれた矢野さんの強さに感動する。

公示後、最初の土日となった6日、7日――。6日は神奈川選挙区の佐々木さやか参院選候補の支援に、7日は愛知選挙区の安江のぶお参院選候補の支援に両県を走りました。

神奈川は定数4の強豪が挑む激戦区。佐々木さやか候補はこの6年の実績を力説するとともに「三つの守る(①『生命』を守る②『経済』を守る③『生活』を守る)」を力強く訴えました。また、愛知の安江のぶお候補は32歳の青年候補らしく「もっと庶民の声、中小企業経営者の声が届く政治の実現へ青年らしく戦い抜く」と力強く決意表明しました。

私は「今年は伊勢湾台風から60年。防災・減災に3年間、集中的に力を入れる」「全世代型社会保障を実現する。結党以来、『大衆福祉』を進めてきた公明党の成果だ」「世界は経済も社会も激変する。日本も人口減少・少子高齢社会、AI・IoT・ロボットの進展など険しい山に向かう。新しい青年政治家の力が必要だ」と支援を訴えました。

4日、参院選が公示されました。公明党は7選挙区、比例6人以上の必勝を期してスタートしました。全国的に雨が多い天候でしたが、多くの方々に参加していただき、力強い街頭演説ができました。心より感謝します。

私は埼玉選挙区の矢倉かつお候補の遊説に参加。大宮、上尾、春日部等を回りました。矢倉候補の力強い決意表明の後、私は「矢倉候補は国際弁護士でもあり、英語・中国語を駆使する国際派であり、これから更にその力が期待される」「ストーカー規制法やヘイトスピーチ防止法等の議員立法を成立させており、苦労している人や困っている人の味方である。苦労している人の気持ちがわかる人だ」「埼玉は道路網の整備が生活と産業発展に不可欠だ。これまでの戦いを更に矢倉さんには進めてほしい」「公明党は全世代型社会保障を推進している。人生100年時代を真に支えるのが公明党だ」等と訴えました。

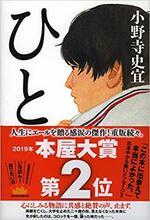

東京・砂町銀座商店街の「おかずの田野倉」。おいしいコロッケなどを作る惣菜屋にアルバイトとして入った柏木聖輔。20歳の大学生だったが、わずか3年で父、そして母が急死し、大学もやめることになる。

東京・砂町銀座商店街の「おかずの田野倉」。おいしいコロッケなどを作る惣菜屋にアルバイトとして入った柏木聖輔。20歳の大学生だったが、わずか3年で父、そして母が急死し、大学もやめることになる。

「一人の秋」「一人の冬」「一人の春」「夏」の4章。一年間の話だが、聖輔をはじめとしてほとんどが善人。「おれは青葉が好き」が、この本の最後のセリフだが、高校同期の青葉の元カレ高瀬涼と親戚の基志ぐらいが"性悪の人"。「人間捨てたものじゃないよ」と心がホッコリする。「大切なのはものじゃない。形がない何かでもない。人だ。人材に代わりはいても、人に代わりはいない」「道を譲る。準弥くんにベースを譲る。店のあれこれも譲る。でも青葉は譲らない」・・・・・・。

たしかに「ひと」だ。