「10才の章子へ こんにちは、章子。わたしは20年後のあなた、30才の章子です。・・・・・・」。大好きなパパ(佐伯良太)を亡くしたばかりの章子に、突然不思議な一通の手紙が届く。"人"になったり"人形"になったり、体も精神的にも弱いママ(文乃)と2人で暮らしていくことになる章子。ママはいつから、どうしてこのようになったのだろう。そのママと樋口の名も故郷を捨てて、パパはなぜ結婚したのだろう。学校では、優秀だが、イジメにもあっている章子。新しく父親的存在になる男からの暴力・・・・・・。章子が交差する数少ない友人・知人のなかで次々起きるいじめ、虐待、自殺、放火・・・・・・。

「10才の章子へ こんにちは、章子。わたしは20年後のあなた、30才の章子です。・・・・・・」。大好きなパパ(佐伯良太)を亡くしたばかりの章子に、突然不思議な一通の手紙が届く。"人"になったり"人形"になったり、体も精神的にも弱いママ(文乃)と2人で暮らしていくことになる章子。ママはいつから、どうしてこのようになったのだろう。そのママと樋口の名も故郷を捨てて、パパはなぜ結婚したのだろう。学校では、優秀だが、イジメにもあっている章子。新しく父親的存在になる男からの暴力・・・・・・。章子が交差する数少ない友人・知人のなかで次々起きるいじめ、虐待、自殺、放火・・・・・・。

とにかく最後までつらい。とくに出てくる女性がいずれも皆、酷い目にあい、想像を絶するどん底の闇に落される。"人形"という病に化して遮断しなければ生きられない究極の絶望。そのなかでパパ、ママ、章子の揺るぎない愛情。その中心軸が、時間のなかに細くも芯の通った生命線として貫かれる。ママの心をこそのぞきたくなるが、それこそ読者が感じ取るものなのか。

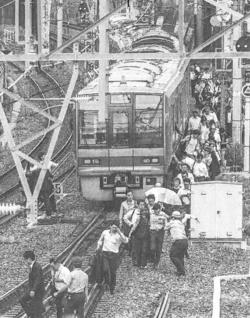

18日午前7時58分頃、大阪府北部を震源とするM6.1の地震があり、大阪市北区や同府高槻市などで震度6弱を観測しました。4人が死亡し、300余人が怪我、交通が大混乱し、断水・ガス停止などが続きました。

復旧を急ぐとともに学校の塀など緊急点検を行います。大都市直下型地震への備えが急務です。全力をあげます。

16、17日の土日、地元では、赤羽消防団の消防操法大会、北区民謡連盟の春の舞踊大会、二科東京支部展などの諸行事が行われました。また、都内で行われた大相撲の幕内・妙義龍(境川部屋)の挙式披露宴にも出席、挨拶をしました。

さらに「明治杯2018年度全日本選抜レスリング選手権大会」が駒沢体育館で行われ参加。表彰式でプレゼンターを務めました。世界選手権選考会を兼ねた戦いだけあってどの試合も真剣そのものでした。

赤羽消防団消防操法大会では、公明党の近藤みつのり北区議会議員が、なんと最もハードな2番員として活躍。私は挨拶で消防団の皆様への感謝の言葉を述べました。

仏大統領マクロンが、自らの生いたち、仏の再興戦略、難民・移民とテロ、EUの政治・経済の展望等を率直に語る。解説する池上彰氏は「通底する思想は、一言で言えば『アンガージュマン』。人々の政治参加による新たな『フランス革命』なのだ」といい、増田ユリア氏は「右でも、左でもない。前へ!(自由・平等・友愛の精神は前進あるのみ)」という。

仏大統領マクロンが、自らの生いたち、仏の再興戦略、難民・移民とテロ、EUの政治・経済の展望等を率直に語る。解説する池上彰氏は「通底する思想は、一言で言えば『アンガージュマン』。人々の政治参加による新たな『フランス革命』なのだ」といい、増田ユリア氏は「右でも、左でもない。前へ!(自由・平等・友愛の精神は前進あるのみ)」という。

感ずるのは、「仏・EUの再建への意欲」「左右ではなく、上下。下からの改革」「難民・移民やテロ等に対する冷静かつ真剣な姿勢」「仏と欧州に蓄積してきた歴史・文化を踏まえた思想と戦略」等々だ。遭遇している困難さは、日本と同種の経済・社会保障・働き方・教育等の問題もあるが、外交・安全保障・EUとその周辺諸国関係等は明らかに違う。

マクロンの主張はかなりシンプルに凝縮される。例えば対テロ。「分裂や憎悪の言葉にはけっして屈せず、自由のために全力を尽くすこと。イスラム教がフランスのなかに真の居場所を持つことができるよう手助けをすること。ただし、フランスの理念についてはけっして譲らず、自分たちは例外だとするあらゆる共同体主義と闘うべきである」。また例えばユーロ圏。「十年かけて税制、社会対策、エネルギー問題の一律化を達成しなければならない。これはユーロ圏の核となる政策になるだろう。さもなければユーロ圏は空中分解してしまう。それには、2年以内に真の政治的決断が前提となる。・・・・・・共通の予算と迅速に実行されるべき投資力を中心に経済格差を縮めていくことにある」・・・・・・。

天文19年2月(1550年)、豊後大友家で起きた「二階崩れの変」――。当主・大友義鑑(よしあき)は後継となっていた長男・義鎮(よししげ)(後の大友宗麟)を廃嫡せんとし、愛妾の子・塩市丸に家督を譲ろうとする。家臣は義鑑派と義鎮派に分裂、熾烈なお家騒動へと発展する。そして義鑑と塩市丸は襲撃され落命する。家中での勢力争い、功名の競い合い、謀略の充満するなか、ひたすら大友家への「義」を貫こうとする義鑑の腹心である吉弘鑑理(あきただ)(義鎮の義兄でもある)と、運命的な出会いから楓との愛を貫く弟・吉弘鑑広(あきひろ)の姿を描く。

天文19年2月(1550年)、豊後大友家で起きた「二階崩れの変」――。当主・大友義鑑(よしあき)は後継となっていた長男・義鎮(よししげ)(後の大友宗麟)を廃嫡せんとし、愛妾の子・塩市丸に家督を譲ろうとする。家臣は義鑑派と義鎮派に分裂、熾烈なお家騒動へと発展する。そして義鑑と塩市丸は襲撃され落命する。家中での勢力争い、功名の競い合い、謀略の充満するなか、ひたすら大友家への「義」を貫こうとする義鑑の腹心である吉弘鑑理(あきただ)(義鎮の義兄でもある)と、運命的な出会いから楓との愛を貫く弟・吉弘鑑広(あきひろ)の姿を描く。

戦国武将の戦いや「二階崩れの変」自体がテーマではなく、吉弘鑑理・鑑広兄弟の内面の苦闘と葛藤、二人の「義」と「愛」へのこだわり、それゆえに生じた運命的結末が息苦しいほど迫ってくる。とくに「義」――。「この紹兵衛、やっとお仕えすべき主にお会いでき申した。変節常なき乱世で、己を顧みず、いかなる時も義を重んじられる殿に心底惚れましてございまする」「乱世なればこそ、義を貫かねばならぬのじゃ。不義を謗られるよりは、愚昧なりと嘲られるほうがよい。義は滅びぬ。義を貫かば、必ず後に続く者が出る」――。それに対して「愛」の鑑広の才から見ると「それは平時の話。乱世に義を貫くなぞ、愚の骨頂にございまする。義を貫いて滅びるは、ただの愚か者にござる」「昔から鑑理の人のよさは救いがたかった。鑑理が今生きてあるのは、人の"悪い" 鑑広が支えたおかげだろう」・・・・・・。