9月1日、2日の土日――。地元では、防災訓練や商人まつり、障がい者施設のお祭り、祭礼などが行われました。

2日、地元北区では、9月1日の「防災の日」にあわせ防災訓練が多くの町会・自治会、連合町会単位で行われました。大災害が頻発した夏だけに、避難所の設置の仕方や備品等の整え方、クイズ形式を交えて訓練、体育館で防災全般についての学習会など、様々工夫を凝らした訓練となりました。

また今年は水害が多く頻発しましたが、とくに主張しているのは「タイムライン」や、実際に避難をする住民一人ひとりが、自分自身の家族構成にあったオリジナルの「マイタイムライン」づくりの大切さです。

この日も多くの方と挨拶・懇談をしました。

「『知の再武装』で100歳人生を生き抜く」が副題。人生100年時代、80歳以上の人口が1000万人を超えた。60歳還暦後、2周目の人生、それも長い。高齢者のみならず、若い人も以後、80年近い人生が待ち構えている。定年後は余生ではない。寺島さんは「私は高齢化によって劣化する人間という見方を共有しない」「人間の知能の潜在能力は高い。心の底を見つめ、全体像に立ってこそ、美しい世界のあり方を見抜く力は進化しうる。だからこそ"知の再武装"を志向するのだ」といい、そのうえで、社会システム・制度の再設計を本格的に進めるギリギリの時だと指摘する。健全な高齢化社会を創造するために、体系的な英知の結集、高齢化社会工学「ジェロントロジー」を提唱する。

「『知の再武装』で100歳人生を生き抜く」が副題。人生100年時代、80歳以上の人口が1000万人を超えた。60歳還暦後、2周目の人生、それも長い。高齢者のみならず、若い人も以後、80年近い人生が待ち構えている。定年後は余生ではない。寺島さんは「私は高齢化によって劣化する人間という見方を共有しない」「人間の知能の潜在能力は高い。心の底を見つめ、全体像に立ってこそ、美しい世界のあり方を見抜く力は進化しうる。だからこそ"知の再武装"を志向するのだ」といい、そのうえで、社会システム・制度の再設計を本格的に進めるギリギリの時だと指摘する。健全な高齢化社会を創造するために、体系的な英知の結集、高齢化社会工学「ジェロントロジー」を提唱する。

大事なのは、大きな構想力と枠組みで高齢化社会を議論すること、とくに「高齢者の参画プラットフォーム」の形成だ。深刻なことは山ほどある。たとえば、「都市郊外のニュータウンに住む都市中間層の高齢化」で、これまでの日本を担ってきた人々、男性が"暴走老人"化していることなどだ。全く同感、いかに対応し、創るかだ。「知の再武装がなぜ必要か、何を学び直すか」「生命科学がもたらす新しい人間観、AIの進化と人間が人間であること」「ジェロントロジーへの新たな視界――流動性知能と結晶性知能、第三の知能としての唯識性知能」「医療ジェロントロジー、宗教ジェロントロジー、金融ジェロントロジー」「高齢者の社会参画――食と農、高度観光人材、NPO・NGO」など、具体的に示している。

利根川水系の水害対策に大きな力――。8月28日、群馬県長野原町で建設中の八ッ場ダムを視察、来年度完成に向けて約8割まで進んでいる工事状況を目のあたりにしました。これには、岡本三成衆院議員、福重隆浩県議ら群馬県本部の議員らが参加しました。また、各都県市の関係者の視察や、多くの観光客が訪れている状況も印象的でした。

現地の資料館で全体像の説明を受けた後、ダムサイト左岸下流、ダムサイト右岸天端に行き、技術工法や工事の進行状況を確認しました。大規模な工事ですが、新技術を工夫して行っていること、安全に努めていること、経費節減に注力していること等々、張りつめた空気を感じました。近年の雨の降り方は異常であり、集中化、激甚化、局地化しています。利根川水系の水害対策では、流入する吾妻川に初めてダムができる(野球でいうと外野のセンターがいなかった)という八ッ場ダムの役割が大きいことを改めて実感しました。

私も国交大臣の時に、八ッ場ダムを視察・調査したり、群馬県知事、長野原町長や住民の方々からの要望を幾度となく受け、丁寧に工事を進めて行きました。利根川水系の水害対策の大きな力となります。

昭和史の検証を徹底的に剔抉してきた保阪さん。「40年余に延べ4千人近くの人びとに会ってその体験や考え方を聞いてきた。日中戦争、太平洋戦争を含む昭和の戦争を解明したいと思ってのことだった。多くの証言を聞き、多くの光景についての説明も受けた」・・・・・・。これまで多くのノンフィクションや評伝、評論を著してきたその上に、歴史の急所、生死の瞬間、決断を抉り出す。歴史といっても人。その人物がどういう思想・哲学をもち、どういう性格で誰を仲間としていたか。人物像を探るなかで、重要決断に至る思考の回路と瞬間を解く。どっしりとして、鮮やかで開目する思いだ。

昭和史の検証を徹底的に剔抉してきた保阪さん。「40年余に延べ4千人近くの人びとに会ってその体験や考え方を聞いてきた。日中戦争、太平洋戦争を含む昭和の戦争を解明したいと思ってのことだった。多くの証言を聞き、多くの光景についての説明も受けた」・・・・・・。これまで多くのノンフィクションや評伝、評論を著してきたその上に、歴史の急所、生死の瞬間、決断を抉り出す。歴史といっても人。その人物がどういう思想・哲学をもち、どういう性格で誰を仲間としていたか。人物像を探るなかで、重要決断に至る思考の回路と瞬間を解く。どっしりとして、鮮やかで開目する思いだ。

取り上げている人物は6人。「東條英機は何に脅えていたのか」「石原莞爾は東條暗殺計画を知っていたのか」「石原莞爾の『世界最終戦争論』とは何だったのか」「犬養毅は襲撃の影を見抜いていたのか」「渡辺和子(2・26事件で凶弾に倒れた渡辺錠太郎陸軍教育総監の娘であり目撃者)は死ぬまで誰を赦さなかったのか」「瀬島龍三は史実をどう改竄したのか」「吉田茂はなぜ護憲にこだわったのか」――。いずれも短いが、さすが急所に一気に迫っている。

東條の精神論。それも「昭和天皇の真意を誤解して、とにかく"勝たねばならぬ"状態に自らを追いこんだのは、決して責任感があるからではなかった。むしろ無責任だからこそ"勝たなければならぬ"と思いこんだのである」。それに比して石原莞爾は戦略思想、戦争学、歴史観をもった"特別の軍人"。「石原の世界最終戦争論とは、東洋文明の覇者・日本と西洋文明の覇者・アメリカとが最終戦争を行い、その後に世界に永久平和が訪れるというもの。中国との提携による新たなアジアの秩序づくりの論陣」「石原は日中戦争にも反対、太平洋戦争にも反対、長期持久戦争に反対、東條政権と徹底して対決」「津野田知重、牛島辰熊による暗殺計画」「石原にとっての"昭和維新"と2・26事件」「犬養毅の組閣の意味」「"話せばわかる"ではなく"話を聞こう"。"話の政治"の終わり」「"黒幕"の指導者を赦さない――渡辺和子の2・26」「瀬島龍三の東京裁判出廷と軍官僚体質」「吉田の11月3日憲法公布と天皇を守る防波堤たる憲法への思い」・・・・・。

歴史とともに現在の政治と政治家の任務を考える。

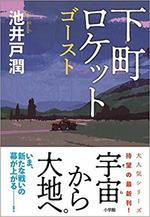

下町ロケットの第3弾。第4弾の「下町ロケット ヤタガラス」に続くという。「宇宙から大地へ」というが、ロケットから大地たる農業へという広がりが描かれる。

下町ロケットの第3弾。第4弾の「下町ロケット ヤタガラス」に続くという。「宇宙から大地へ」というが、ロケットから大地たる農業へという広がりが描かれる。

大型ロケットの水素エンジン用に供給しているバルブシステムは、佃製作所の代名詞。父親が倒れ、農作業の手伝いをせざるを得なくなった経理担当の殿村の励ましに行った佃航平は、トラクターに乗る。エンジニアの血が騒ぎ、トランスミッション(変速機)の技術開発に乗り出す。そこで出会ったのが、トランスミッションメーカーの「ギアゴースト」。創業5年の町工場。社長は伊丹大、副社長には天才エンジニアの女性・島津裕、ともに帝国重工出身で、訳あって独立したという。

この「ギアゴースト」が、バルブを佃製作に発注したその時・・・・・・。圧力がかけられ、「ギアゴースト」は絶体絶命の大ピンチ、存続の危機にさらされる。伊丹と島津のキャラ、知財の裁判、弁護士同士の戦い等も面白い。