東京・八王子の新興住宅地で夫婦が惨殺され、「怒」という文字が被害者の血で書かれた。犯人は27歳の青年・山神一也と判明するが、行方がわからず、捜査は難航する。

東京・八王子の新興住宅地で夫婦が惨殺され、「怒」という文字が被害者の血で書かれた。犯人は27歳の青年・山神一也と判明するが、行方がわからず、捜査は難航する。

そして一年、千葉の港町で働く親子(槙洋平・愛子)、東京で勤務するゲイの若者の優馬、沖縄の波留間島に暮らす母親と女子高校生(小宮山泉)の所に、それぞれ素性の知れない若者(田代、直人、田中)が現われ、心通い合う関係になる。いずれも偽名であったり、身元を隠し、ひっそりと住み、過去を語らない。山神が公開捜査されるなか、相手に対し、疑念が生じていく。

「人を信じる」とはどういうことか。「信じていいのか、信じられるのか」――。消せない過去を心の内に秘めつつ、あがいて生きる人生模様が描かれる。

3つの物語が完成されていき、それぞれがクライマックスに達していく。1つの小説というより3つの小説が緊迫感をもって、怒涛の結末に至る。

9.11同時多発テロ以降、昨年11月のパリ同時多発テロ、今年3月のベルギー連続テロに至るまで、テロの脅威は増している。近年のテロは、無差別化、大規模化し、非人道性が顕著になっている。

9.11同時多発テロ以降、昨年11月のパリ同時多発テロ、今年3月のベルギー連続テロに至るまで、テロの脅威は増している。近年のテロは、無差別化、大規模化し、非人道性が顕著になっている。

国際社会はこの無差別テロにどう立ち向かうべきか。本書は国際的な体制のなかで、どう法的に規制できるかを問いかけている。「テロの歴史的経緯」「被害者の目線から見たテロ(被害者への補償はどうあるべきか)」「テロ対策とプライバシー侵害、テロリスト殺害における違法性の是非」「テロの定義確立の重要性」「テロに対抗する国際的協調体制(条約と課題)」――研究がまだまだ確立されていない分野に踏み込み、課題が浮き彫りにされる。

テロの暴力に対して力で対抗しなければならない認識も確かに広まったが、暴力の連鎖は避けなければならない。金惠京さんは、何を基盤としてテロに対処すべきなのか。「軍事力や監視体制の強化に主軸を置くのか」あるいは「法的正当性を示すための軍事力の行使を行いつつも自らの理念を守るのか」が問われていると指摘する。「テロを抑え込むならば多少の人権侵害も許される」という安易な道に走ることを抑制しつつ、法に基づいた国際的協調体制をどう築くかという難しい道を模索している。

時代は1550年前後の戦国。北信濃の地は、南から甲斐の武田晴信(信玄)が野望をたぎらせ侵攻を重ねる。その脅威に加えて武田方につく真田幸綱の調略に翻弄される北信の盟主・村上義清は、北信濃有数の国人・須田氏の嫡男・満親(幼名弥一郎)を頼りとする。満親は後ろだてとして長尾景虎(上杉謙信)に支援を請う使者にもなるが、景虎からも大いなる信頼を得る。そして、五次にわたる川中島の合戦(信玄に三太刀斬りつけたあの合戦は第4次)・・・・・・。

時代は1550年前後の戦国。北信濃の地は、南から甲斐の武田晴信(信玄)が野望をたぎらせ侵攻を重ねる。その脅威に加えて武田方につく真田幸綱の調略に翻弄される北信の盟主・村上義清は、北信濃有数の国人・須田氏の嫡男・満親(幼名弥一郎)を頼りとする。満親は後ろだてとして長尾景虎(上杉謙信)に支援を請う使者にもなるが、景虎からも大いなる信頼を得る。そして、五次にわたる川中島の合戦(信玄に三太刀斬りつけたあの合戦は第4次)・・・・・・。

義を貫く以外、寄る辺はない――「南から来た不義の男に、北信の調和が乱されておるというのか」「人とは悲しいものよ。何かが欲しくなれば、力ずくでもそれを奪おうとする。・・・・・・義を知る者はそうではない。義だけが欲に勝てるのだ」・・・・・・。

武門も仏門も、衆生を救うためにある――「武田晴信という野望に囚われた男が、この地に侵攻してこなければ、須田家とその領民たちは、貧しいながらも幸せな日々を過ごしていたはずである」「罪なき民を、欲深き者たちの魔手から守ることが、武門に生きる者の務め」「欲深き武門の者どもをお見捨てになるのは当然のことです。しかしながら、民をお見捨てになってもよろしいのか」「天が『衆生の生活を守れ』とご命じになったのです」・・・・・・。

東信、北信のめまぐるしい攻防。そのなかで、敵対関係となった二人の若者・須田満親と須田信正(幼名甚八郎)の心の葛藤と、各武将の運命・宿命を描く。信玄、謙信からではなく北信の武将からの川中島合戦!

道路の渋滞解消は、車を運転する者にとっても、企業活動においても、ひいては経済成長にとってもきわめて重要です。日本全体の渋滞による損失は年間12兆円に上り、1人あたり年間30時間の時間損失との試算もあります。私は渋滞解消に力を注いできましたが、新たに道路をつくるだけでなく、「知恵を出す」「賢く道路を使う」ことが大切です。

道路の渋滞解消は、車を運転する者にとっても、企業活動においても、ひいては経済成長にとってもきわめて重要です。日本全体の渋滞による損失は年間12兆円に上り、1人あたり年間30時間の時間損失との試算もあります。私は渋滞解消に力を注いできましたが、新たに道路をつくるだけでなく、「知恵を出す」「賢く道路を使う」ことが大切です。

昨年3月7日、首都高速の大橋JCTから大井JCTまでが開通し、新宿から羽田空港までの所要時間は、約40分から20分に一気に短縮されました。それと同時に注目されるべきことは、この開通により、都心の交通量が5%減り、なんと渋滞は50%減となりました。日々都心で車を走らせている人は、この効果を実感されていることだと思います。(実際、首都高速の3か月後の整備効果調査では76%のドライバーが所要時間の短縮を感じると答えている)

昨年の12月25日、慢性的に渋滞していた中央高速上り線の調布ICから三鷹バス停の区間。このうち約3キロ区間に付加車線を設けて(路肩を使用)、3車線化させました。私が国交大臣のときに、公明党からの要望を受けて進めたものです。道路を全面的に拡幅するのではなく、道路左側の路肩を活用、かつ非常駐車帯を設置するという現実的な方法で渋滞緩和に取り組んだものです。この3か月、渋滞の長さは短くなっています。更なる改善を今、工夫しています。

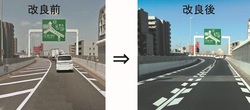

さらに今年の2月末、首都高速中央環状線内回りの板橋JCT合流部分の車線改良が実現しました。中央環状線の内回り滝野川入口から5号線上りへの合流部分は、合流部の300メートル前から2車線が1車線に狭められていたため、ここで常に渋滞が発生していました。そこでこのほど、1車線になった所の両側のゼブラゾーンを廃止し、5号線上りの合流部まで2車線で行けるようにしました。私が首都高と協議を重ねてきたものですが、その後1ヶ月、こうした知恵によって渋滞は見違えるように解消されました。

さらに今年の2月末、首都高速中央環状線内回りの板橋JCT合流部分の車線改良が実現しました。中央環状線の内回り滝野川入口から5号線上りへの合流部分は、合流部の300メートル前から2車線が1車線に狭められていたため、ここで常に渋滞が発生していました。そこでこのほど、1車線になった所の両側のゼブラゾーンを廃止し、5号線上りの合流部まで2車線で行けるようにしました。私が首都高と協議を重ねてきたものですが、その後1ヶ月、こうした知恵によって渋滞は見違えるように解消されました。

また昨年10月30日、海老名JCTでも東名高速から圏央道外回りへの連絡道路でひどい渋滞が発生していました。ここでは、区画線を1車線から2車線に変更することで合流部分の激しい渋滞が完全に解消され、大きな効果が得られています。運送業者からも「大変助かった」と喜びの声が寄せられました。

さらにこの3月末、首都高速5号線中台料金所の改良が行われました。この中台料金所は朝の時間帯は中台入口の下の一般道路まで渋滞が続いていましたが、この改良でかなり緩和され、利用者から、「ビックリするくらい渋滞が緩和されました」とうれしい声がありました。

渋滞解消はきわめて重要な問題。道路の拡幅や新設だけでなく、さまざま柔軟な工夫を促しています。