ついに訪日外国人旅行者1300万人達成――。昨年、史上初めて1000万人を超えたのが12月20日。そして今年は、昨日22日夕刻、成田空港に行き、1300万人突破の記念セレモニーを行いました。1300万人目となったのはインドネシアのインドラジャティさんご家族。私が記念品を贈呈しました。

1000万人達成からちょうど1年で、300万人増えたことになります。観光立国・日本に向けて、今年は間違いなくスタートを切ったと思います。2020年東京オリンピック・パラリンピックの年に2000万人ということが、単なるスローガンではなく実感をもって迫ってきます。

外国人旅行者増加による経済効果も大きくなっています。外国人旅行者の買い物による旅行消費額は昨年1.4兆円でしたが、今年は2兆円に及ぶ勢いです。我が国の旅行収支も、これまで毎年3兆円を超えていた赤字が大幅に改善。今年4月には大阪万博以来44年振りに、単月とは言え黒字に転換するという画期的な年になりました。

私は常に、観光は「見るもの」「食べ物」「買い物」をブラッシュアップすることが大事だと考えており、「見るもの」も単なる景色だけでなく、文化や歴史、伝統の深みが大事だと言ってきました。そして、我がまちの観光というのではなく、点から線、線から面への展開が大事だと強く思っています。

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催決定、世界遺産の増加、ビザの緩和、免税店の拡大、Wi-Fiの整備、そして円安などが大きな影響を与えていますが、観光立国・日本へと踏み出す歴史的な日を迎えたと思っています。

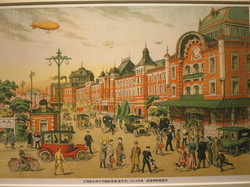

東京駅が開業からちょうど100年を迎え、19日、記念式典が開催されました。式典にはJR東日本の関係者のほか、姉妹駅のニューヨークのグランドセントラル駅やオランダのアムステルダム中央駅の関係者、アメリカやオランダの臨時代理大使も出席しました。

東京駅は大正3年(1914年)12月20日、政府による首都改造構想の中で誕生しました。当時、乗り入れ路線は東海道本線など3路線のみで、1日127本が発着、1日当たりの乗降客数はわずか約9,600人でした。その後、我が国の鉄道ネットワークの拠点として大きく発展し、経済成長や国民生活を支えてきました。今や東海道・山陽新幹線など発着本数は1日約4千本、乗降客数は約100万人に上ります。来年3月14日には北陸新幹線が開業するほか、常磐線、高崎線などの乗り入れが開始します。羽田空港と直結する新線整備の議論も進むなど交通ネットワークの拠点としての機能が一層強化されます。

また、我が国近代建築の祖である辰野金吾博士の設計による赤レンガの駅舎は、貴重な文化財としてだけではなく、観光施設としても多くの人々を惹きつけています。さらに、エキナカなど充実したショッピング・レストランエリア、宿泊機能など鉄道利用者以外にも多くの人が集う商業施設としても機能しており、日本有数のビジネス街である丸の内、大手町、日本橋、八重洲の形成・発展にも大きく貢献してきました。

東京は2020年のオリンピック・パラリンピックの開催や訪日外国人の増加、国際競争力強化を目指したインフラの整備など、大きな変革の時期にあります。その中で東京駅は交通、観光、都市機能強化など様々な分野で大変大きな役割を担うものと期待されています。式典で私は、「東京駅の歴史は近代日本の歴史そのもの。次なる100年に向かって歴史を刻み、より多くの人々に愛される存在となることを祈念いたします」と祝辞を述べました。

「異例の大雪に対処するために常設の対策本部を」――。12月9日、これまであまり雪が降らなかった四国で大雪となって車の立ち往生や孤立集落が多数発生したことを受け、私を本部長とする「異例の降雪に対する対策本部」を立ち上げました。そして17日から18日にかけて全国的に大雪や強風となり、特に北海道で猛吹雪や高潮で被害が発生するなか、昨日18日に第2回目の会議を行いました。

この対策本部は、この冬の異例の大雪に対して万全の対策をとるために常設としたもので、その焦点は二つ。

一つは、今年2月の関東甲信越や今回の四国のように、ふだん雪があまり降らない地方で大雪が降ると、経験や備えがないため被害が大きくなることに対処するもの。

そしてもう一つは、豪雪地帯でもこれまでとはレベルの違う大雪になっていることを受け、レベルアップした対策が必要だということです。

この二つの備えを強化するために、対策本部では雪が降る前から体制を整えて、早め早めの対応をとる方針を決定しました。具体的には、除雪機械の備えや事前の防災行動を時系列で整理したタイムラインを初めて導入。地方公共団体や交通事業者とも連携しながら情報提供や除雪体制の強化を図っていきます。

この冬の異例の大雪に全力で対処します。