中村元、1912年(大正元年で元と命名)~1999年。昏睡状態での45分の"最終講義"。植木さんは中村元は何を語りたかったのであろうか、と考える。「やはり中村自身が"夢"としていた普遍的思想史についてであり、東洋思想の積極的な評価を打ち出すことであったのではないか」――。「西洋においては絶対者としての神は人間から断絶しているが、仏教においては絶対者(=仏)は人間の内に存し、いな、人間そのものなのである」(中村元「原始仏教の社会思想」)。「人間の平等」の東西比較だ。

「80歳を過ぎると、やはり徹夜はこたえますね」「人生において、遅いとか早いとかということはございません。思いついた時、気がついた時、その時が常にスタートですよ。("今まさにその時"の生き方)」「慈悲、慈しみの崇高な境地」「『諸法』は『たもつもの』を意味するダルマの複数形ダルマーハの漢訳で『もろもろのことがら、事象、現象』を意味する。いかなる事象にも、その背景において『たもつもの』があると考えているのです。その『たもつもの』によって事象が成り立っていると仏教では考えました」「仏教は、無我ではなく非我を説いて真の自己に目覚めることを強調した」・・・・・・。

生涯かけての情熱と求道の姿勢を「佛教語大辞典の原稿(200字詰め)4万枚、3万語の行方不明事件を乗り越え」「佛教語大辞典と中村元選集の刊行」「比較思想の提唱」「東方研究会を母体として1973年公開講座=東方学院の開始」「足利学校の24代目の校長にも」など、息づかいが聞こえてくるように、植木さんはエピソードも交えて描いている。

9月27日、御嶽山が噴火、国土交通省の防災センターに駆けつけて対応に当たりました。山頂付近にいる約250人もの登山者の救助に全力をあげました。

気象庁からの状況報告、現場を管轄する中部地方整備局とTV会議、現地への防災ヘリコプターの派遣、情報収集のためにリエゾン(災害対策現地情報連絡員)を地元の町村役場に派遣、夜間の下山に備えて照明車の派遣など、国交省が持つ現場力、災害対応力で対策を行いました。夕方に官邸で行われた関係閣僚会議でも、対応状況を報告しました。

本日28日も、午前中から国交省の防災センターで対応。気象庁の分析や現場とのTV会議も踏まえながら、対応に全力をあげているところです。

なお、27日午前中は仙台市に行き、「復興加速化会議」を行いました。これは被災地の自治体(村井嘉浩宮城県知事、奥山恵美子仙台市長、岩手・福島両県の責任者など)、建設業をはじめとする関係各団体の代表者から現場の声を直接聞いて手を打とうと昨年から始め、今回で4回目となります。

会議では、「入札不調は今年度に入って改善している」「適切な価格で発注されることが大事」「実勢に合った労務単価見直しには感謝している」「前回の会議で打ち出した現場諸経費の割増し(復興係数)が大きな効果を発揮している」「資材や人材の地域的偏在を解消するには情報共有が大事」など、現場からの発言が続きました。

道路、鉄道などの復旧は進んでいますが、復興を実感するためには住宅再建・まちづくりの一層の加速が必要です。災害公営住宅の建設はおおむね「住まいの復興工程表」に沿って進んでいますが、少しでも前倒しできるよう急がなければなりません。関係者が連携し、個別の現場の状況を注視してタイムリーに手を打っていくため、「災害公営住宅工事確実実施プログラム」を決定しました。

災害対策と復興加速――。全力で取り組んでいきます。

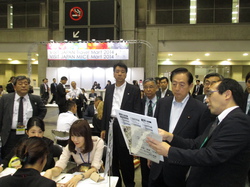

9月26日、初の「ツーリズムEXPOジャパン2014」が東京ビックサイトで開幕し、私も参加しました。これは、ロンドン、ベルリンのイベントに比肩する世界3大旅行イベントの一つとして、国内外から大きな注目を集めるものです。参加団体・企業は、日本全国47都道府県、151の国・地域から1,100を超え、約15万人の来場者数が見込まれています。

前日の25日には、上野の東京国立博物館で前夜祭が盛大に行われ、国連世界観光機関(UNWTO)のタレブ・リファイ事務局長、タイ、カンボジア、バングラデシュ、リトアニアなどの観光担当大臣や各国大使とも懇談しました。

ビックサイトの会場は、国内外から非常に多くの方が訪れ、大変な熱気に包まれており、旅行商品の商談会も行われていました。日本の各都道府県の団体・企業やアジア・ヨーロッパ・北米等の海外の団体・企業も、それぞれ趣向を凝らし、各国や地域の魅力を宣伝していました。

本イベントが、日本の観光にとって、インバウンドの面からもアウトバウンドの面からも大きな起爆剤となることは間違いありません。

さらに、2020年の訪日旅客2千万人を目指して頑張ります。