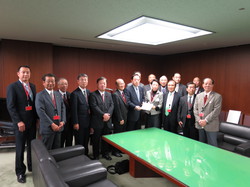

11月11日、近藤やよい足立区長をはじめ、竹ノ塚駅付近鉄道高架化促進連絡協議会の方々が国土交通大臣室に来られ、東武伊勢崎線竹ノ塚駅付近で進む連続立体交差事業の早期実現を求める要望書をいただきました。

この事業は、2005年3月15日に4人の歩行者が踏切で死傷する痛ましい事故が起きたことを受け、その直後から実現に向けて取り組んできたものです。当時の北側大臣、冬柴大臣、金子大臣をはじめとする国土交通省との協議・打ち合わせは、私自身が何度も何度も国交省に出向いて行なってきました。その結果2012年11月4日に、7年という異例のスピードで都内初の区施行の形で工事着工に至ることができました。

それから工事は進み、現在現場では鉄道を高架化するための橋脚が立ち上がり、事業の姿が見えてきたところです。これから事業がさらに本格化する段階に入るため、着実に事業が進むよう予算確保をお願いしたいというのが、地元の皆さんの切実な思いです。

この事業は、地元の安全と活性化のために是非とも進めなければならない事業。鉄道の高架化とともに、駅周辺のまちづくりも大きく変わります。事業完成は2021年3月の予定ですが、地元では完成後のまちの姿に大きな期待を持っています。

地元の思いを受け止めて、安全と安心、予算の確保と事業促進に向けてしっかり着実に進めていきます。

「防災、安全、景観のために無電柱化を進めよう」――11月10日、都内で開催された"無電柱化の日"の制定記念発表会に出席しました。11月10日が選ばれたのは、「3本の1で表した電柱をゼロにする」という意味を込めたものです。

欧米のまち並みを見ると電線が地中化され、美しい景観が形成されていますが、我が国での取り組みは遅れています。東京23区の無電柱化率はわずか7%。電柱は全国に約3500万本あり、毎年7万本も増加している有様です。

無電柱化は「地域の防災」「通行の安全」「景観・観光」という観点から重要。私は式典で「東京の密集市街地では、首都直下地震や南海トラフ地震に備える防災対策として電線地中化が重要。沖縄、奄美等では台風の暴風で電柱が途中でポキッと折れてドミノ倒しのようになる。観光面でも効果が大きい。9日に訪れた沖縄県那覇市の国際通りでも電線が地中化され、美しい景観によみがえっている」と電線地中化の意義に触れながら挨拶しました。

この国際通りは、いまや全国から、また海外から多くの人が訪れる観光スポットです。私の行った9日(日)も多くの人であふれ、これほどの賑わいを見せている商店街は全国でも少ないと思うほどでした。地元の人も「電柱が地中化されて景観が一変した(写真)」と誇らしげでした。

無電柱化にはコストが課題となっていましたが、低コストで行う工法も開発されています。官民一体となって取り組みを進めます。

面白いという以上に、凄みのある本だ。それは維新という未曾有の激動の現実自体が凄まじいものであったということだ。歴史はともすると濁液の上ずみ液を描写するが、その裂け目下の現場には「異形の人間」「異常な興奮状態が生み出した理屈を超えた欲望、冷酷非道の生身の人間の性(さが)が露出する。それを幕末、明治初期の異形の維新史として、しかも文献、史実をガッチリ踏まえて重厚に描き出している。現実の生々しさ、人間の破天荒を突きつけられ、圧倒される。

開国の方針を決め条約の勅許を得ようとする幕府、それに対して攘夷を掲げた孝明天皇下の公卿の欲と権力闘争、狼狽ぶりのなかで生じた悲劇を描く「薔薇の武士」、戊辰戦争の官軍に先遣隊として使われたヤクザの暴走と彼らに襲われた名家夫人を描く「軍師の奥方」、岩倉使節団の実態とその船上で行われた「船中裁判」、明治初頭の神仏混淆の社寺から仏教色を払拭しようとした突拍子もない廃仏毀釈の狂騒を描いた「木像流血」、毒婦・高橋お伝の解剖と風評を描く「名器伝説」など7編。いずれもその現実と現場が鮮やかに迫ってくる。

「文藝春秋」の巻頭随筆の約3年分をまとめたものだが、驚くことがいくつもある。まず、立花隆さんの「同時代を撃つ」をいつも読んできた者として、本書は毎月の巻頭随筆でありながら時代、日時を超えているということだ。それに厳しい指摘というより「日本はそれほどお先真っ暗ではない」「日本はまだまだいける」というポジティブな話が続くこと。サイエンスの現在と未来が深く食い込むように語られること。今の話題が、太古の歴史から、宇宙から語られるということ。常に現場に行き、人に会っての思索が開示されること、等々だ。圧倒的な知識と智恵と、境地を感じる。情けないほどに政治経済などはもうとっくに置いてゆかれている。

「21世紀 文明の逆説」が副題だ。「PTG第二世代へ」「ひこばえ」「LNGの底力」「来るべき大革命(夢の光・X線自由電子レーザー)」「百億年に一秒しか狂わない四次元時計」「ベトナム(戦争)の真実」「大丸有(大手町、丸の内、有楽町)と巨神兵」「危険なメソッド(フロイト、ユング、ザビーナ)」「失われた密約(竹島密約)」「黒潮町長の執念」「ツングースカの謎」「有機合成新時代」「出雲大社詣」「麻酔とボーイング787」「アイヒマンは凡人だったか(ハンナ・アーレント)」「仏頭の来歴(大化の改新、蘇我入鹿、天智・天武・持統天皇)」「古代史のなかの埼玉(雄略天皇、鉄技術)」「クリミア戦争を覚えているか」・・・・・・。まさに「知の巨人」だが、淡々と、そして凄い。