孟子の革命思想と孔子の秩序思想。日本思想史のそれとの関わりと、日本国家の成り立ちと天皇制――。論点は深く根源的で、きわめて明確だ。

「孟子」の核心は「民を貴しと為し、社稷之に次ぎ、君を軽しと為す。是の故に丘民(衆民)に得られて天子となり・・・・・・」であり、最も貴いのは民であり、民主思想でもある。そして「仁を賊なう者はこれを賊と謂い、義を賊なう者これを残と謂う。残賊の人は、これを一夫と謂う。一夫ノ紂を誅するを聞くも、未だ君を弑せるを聞かざるなり」――。天子や君子が孔子のいう仁という徳を持たなかったら、その時は残賊であるから皇位や王位を奪ってよい。易姓革命を起こすことになる。そこに孟子が歴史的に取り上げられて来なかった面があるが、一方、吉田松陰、西郷隆盛、北一輝らの革命家は圧倒的な「孟子」の支持者であった。

しかし日本は、「天皇は人民=大衆ではなく、神の子孫である。・・・・・・神の子孫なのだから姓はいらない」「吉田松陰は孟子の革命思想に心服し、同化している。・・・・・・尊王家の松陰は天皇の位を奪ってもよい、とは論じませんでした。中国では、天の命によって王や皇帝を伐つことができますが、日本の国体では、天皇が神そのものですからね。ここに松陰の国体論の独自性がある(易姓革命を反面教師にしながら松陰の尊王論が出てくる)・・・・・・」という。また北一輝は「『天皇の国家、天皇の国民』という明治国家の国体論ではなく、『日本改造法案大綱』は『国民の天皇』という、まさに戦後の天皇制に近いような主張をした」という。

論語における孔子の場合、「天の命に従う」という精神のあり方、エートスなのに対し、孟子は「至誠」というエートスによって、世の中を動かし、社会を変えていく思想――それを天智天皇、天武天皇、上田秋成、荻生徂徠、本居宣長、吉田松陰、西郷隆盛、北一輝、福沢諭吉、司馬遼太郎など、日本思想史を「孟子」の革命思想から解読している。

8月5日と6日、青森県と宮城県に行き、知事、市町村長と会談したほか、災害復旧・復興の進捗状況を視察しました。

5日はまず、青森県の岩木川で昨年9月の台風18号による洪水現場を視察。周辺の住宅やリンゴ畑で浸水被害が発生したため、堤防のかさ上げ工事を実施したところです。最近は東北でも台風被害が続いており、流域の3市町長から上流のダム建設など流域全体での治水対策強化の要請を受けました。

その後青森市内に入り、三村申吾知事、鹿内博市長とそれぞれ会談。地域の課題について要請を受けました。青森市はコンパクトシティに向けて先駆的な取り組みを行っている都市。クルーズ船の寄港も増え、観光のポテンシャルもあります。市長とは地方の創生に向けた取り組みについて懇談しました。

6日は宮城県の女川町の須田善明町長、石巻市の亀山紘市長から説明を受けながら、復興に向けた住宅、まちづくりの状況を視察。私は震災直後から何度も訪問してきた地域です。

女川町では、震災から1か月後に訪れた時は壊滅的な被害を目の当たりにしましたが、今では町の高台移転地の工事が急ピッチで進んでいます。今年4月には200戸入居の新しい災害公営住宅が完成。明るい表情の入居者の方々と懇談しました。石巻市でも災害公営住宅の建設が進み、新蛇田地区では大規模な宅地造成工事が着々と進んでいます。

道路などの基幹インフラは進んでいるが、住宅・まちづくりが遅れている――ずっとそう言われてきましたが、住宅・まちづくりも用地取得などの関係で若干の遅れはあるものの、ほぼ計画どおりに工事が進んでいることが確認できました。

村井嘉浩知事とも、復興全般にわたって意見交換をしました。

この猛暑の中、今なお多くの方が条件の厳しい仮設住宅に住まわれており、災害公営住宅など安心できる住まいの確保は何より急がれます。1日でも早く復興を実感していただけるよう、これからもしっかり取り組んでいきます。

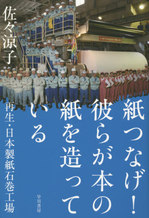

「この工場が死んだら日本の出版は終わる・・・・・・」「日本製紙石巻工場は、家族や知人・同僚たちを亡くし、家や思い出を流された従業員たちが、意地で立ち上げた工場だ」・・・・・・。絶望的な状況から、奇跡の復興を、どこよりも早く果たした職人たちの闘い。日本の強さは、この現場で黙々と働く人の強さ。執念のバトンが次々と手渡されていく。そこにはまた現場から信頼を得ているリーダーの意志が必ずある。

日本の出版用紙の約4割が日本製紙で生産されており、石巻工場はその基幹工場だ。私は2011年4月13日、2012年3月11日・・・・・・など石巻を訪れ、その都度、切実な要望を受け、走った。日和山にも立った。この日本製紙が、何としても操業すると宣言し、動いたことがどれだけ市民に希望を与えたか。芳賀義雄社長、倉田博美工場長、佐藤憲昭8号抄紙機(8マシン)リーダー、日本製紙石巻野球部や居酒屋店主の証言・・・・・・。全ての人が捨て身の真実の言葉を心の中に持っている。そうして製造された紙。そして本。本をめくることに、感慨が走るようになる。「復興はこれからなのだ」と本書は結ばれている。その通りだ。被災地からは「風評」「風化」との戦いが繰り返し述べられるが、本書はその打破にも間違いなくなる。

若年無業者――。定義も数字もまちまちだが、内閣府の「平成25年版 子ども・若者白書」では、15~39歳の若年無業者数を84万人としている。学校にも通わず、仕事もしていない若年無業者は、怠惰ではなく、社会が「誰もが無業になりうる可能性をもつにもかかわらず、無業状態から抜け出しにくい『無業社会』になっているからだ」と指摘する。加えて「今までと違って、若年世代は、社会的弱者にもなっている」「若年無業者は、高齢化しても無業状態は継続する(若年無業者の高齢化)」「税金や社会保険料を払うよりも、無業状態が続き生活保護等を受ける人が多くなると、社会が負担するコストギャップ(生涯のコストギャップは1人1.5億円)が巨大となる」――。

書では「働きたいけれど働けない」「働き続けることができない」「もう何から始めたらいいのかわからない」という若者無業者(15~39歳)を200万人ととらえ(自らの調査)、「働けない状況に追い込まれている状況の若年無業者という社会的課題を解決しよう」「手を差しのべよう」「手間と時間をかけよう。小さな成功事例を作ろう」と呼びかけている。

人間には自己肯定感が大事であり、生きる根本はそこにあると思う。「すべての若者が、社会的所属を獲得し、『働く』と『働き続ける』を実現できる社会」をNPO法人育て上げネット工藤啓理事長はビジョンに掲げ、「若者と社会をつなぐ」をミッションとしている。追い込まれ、孤独から脱することができない若者の実例も紹介されている。