「信長か。珍しゅうもない。ざらにいる男よ――」。天下布武を掲げる織田信長が勢いを増す戦国時代。怪物のような武将が丹後にいた。桁はずれの勇猛、意表をつく判断、本心を明かさぬ深淵は常に周りを翻弄する。

「信長か。珍しゅうもない。ざらにいる男よ――」。天下布武を掲げる織田信長が勢いを増す戦国時代。怪物のような武将が丹後にいた。桁はずれの勇猛、意表をつく判断、本心を明かさぬ深淵は常に周りを翻弄する。

天正6年9月、信長は丹後の守護大名、一色義員の討伐に着手する。討手に選ばれたのは長岡藤孝。足利家の家臣から、信長の家臣へと、鞍替えするのに伴い、苗字を細川から長岡に改めていた。天正7年1月、攻められた一色義員は切腹。後を継いだのは17歳の嫡男・五郎。丹後を舞台に、長岡藤孝、忠興親子と一色五郎との激しい知略の攻防戦が繰り広げられる。特に同年の激しい気性の忠興の悔しい歯ぎしりが聞こえてくる。

大雲川の戦闘。「丹後国をほしくばこの俺が相手じゃ」「五郎は討取りたる四十九人の首を槍の穂にさし貫き、討れし敵の雑兵百人の骸を川ヘ沈め、浅みを計りて馬にて渡し」・・・・・・。

「一色五郎弓木城に楯籠り」――味方にも、本心をあかさない。「一色五郎は何ゆえ、いともあっさりと丹後ニ郡を譲ったのだ」「あ奴は負けたゆえニ郡を譲ったのではない。勝たんが故にそうしたのだ」・・・・・・。一色家と長岡家の死闘は続く。「一色家の業報を、戦に使わんとしているのか」――五郎は黙している。

天正9年2月23日、信長は京でお馬揃えを催し、一色五郎にも声をかける。五郎は、ただ一人武装、陣羽織の背中にはなんと隆々たる陰形。信長に会う。目に浮かぶような活写だ。そして信長は、長岡家の伊也姫を一色五郎に嫁がせるという驚くべき手を打つ。五郎を使おうとする信長、対する長岡藤孝、特に忠興の怒りと焦り・・・・・・。

そして天正10年6月2日、本能寺の変勃発。下巻ヘ。丹後一色氏最後の傑物の物語。面白い力作。

「データが示す『若者と親』の近すぎる関係」が副題。博報堂の生活総研が、30年前と同じ設計で実施した「若者調査」をもとに、首都圏に住む19~22歳のコアZ世代と、その親世代(現在4~52歳、団塊ジュニア世代)を比較分析。「ここ30年で若者の幸福度や生活満足度が非常に高まっていること。その幸福感を構成する『人間関係』において、家族関係が大きく変化して両親、特に母親との距離が近づいていること。さらに同性の友人との結びつきが非常に強くなっていること」を明らかにしている。極めて貴重で面白いデータ分析。

「データが示す『若者と親』の近すぎる関係」が副題。博報堂の生活総研が、30年前と同じ設計で実施した「若者調査」をもとに、首都圏に住む19~22歳のコアZ世代と、その親世代(現在4~52歳、団塊ジュニア世代)を比較分析。「ここ30年で若者の幸福度や生活満足度が非常に高まっていること。その幸福感を構成する『人間関係』において、家族関係が大きく変化して両親、特に母親との距離が近づいていること。さらに同性の友人との結びつきが非常に強くなっていること」を明らかにしている。極めて貴重で面白いデータ分析。

「『今の若者は空気を読みすぎる、他人ばかり気にする』と言うが、空気を読みすぎるのは、若きも老いも差がない。時代と共に皆そうなっている」「『最近の若者はベンチャー志向だ』と言うが、大企業を選ぶ若者が増えている。親が安定した職業を願っている(親の影響)」「『最近の若者は、人間関係が希薄で、一人の時間を大切にする傾向が強い』と言うが、大きくは変化していない。むしろ人間関係を敬遠しているのは中高年」・・・・・・。「今の若者は『成長を知らないかわいそうな世代』」と言われるが、「生活に十分満足している」と答えた人は、30年前の9.4%から、なんと30.0%と3倍以上に増加している。

幸福度の3大要素は、「経済社会状況」「心身の健康」「人との関係性」――。最も変化が際立っていたのが「家族」との関係で、幸福感の裏にはこれまでと全く異なる「親密な家族関係」がある。「近く、親しく、密すぎるZ家族の姿」がある。「恋人より、親友より・・・・・・心の拠り所は圧倒的に母親」と言う。また「恋愛観」――1990年代の若者は「恋愛至上主義」であったが、恋愛的な行動を無理にとろうとする若者は減少し、特に「女性の男性離れ」が起きている。

大きな特徴は、「令和の親は絶対的味方――メンター・ペアレンツ」であり、社会進出を果たした母親が家庭でメンター化している。勉強や人生のアドバイザーだ。そして「親子の距離を劇的に縮めたチャットアプリ」だと言う。いつも連携を取り合っている。一方、父親は「課題解決型」のやりとりが頻出していると言う。

Z世代のビジネス現場――「奉仕する部下と上司」の関係は崩れている。「協調性が高く素直で真面目」「目立つことを避ける」「自己主張を避ける」という特徴を持ち、傾向として「指示待ち」。上司は「システム」に徹すべきだと言う。「褒めると叱るはどちらが効果的」と言うが、全く見当違いで、「わかりやすく」伝えることが信頼を得る最短ルートだと指摘している。

「Z世代の緊密な関係の先にある課題――若者が『外』に向かう社会へ」――。内にこもるZ世代。日本に典型的な「安心社会」だが、それを基盤として、他者と信頼関係を結び、協働する力が育っているかどうか。開かれた社会で、新しい人をどんどん巻き込んで、新しい関係を作っていくことが大切で、それが世界で求められていると言っている。子供には「体験させてあげること(星友啓)」「困っている人を助けろ(宮台真司)」が大事だと言う。

しっかりしたデータと分析。貴重な提言になっている。

百歳を迎えての日常と今の思い――。黙々と原稿用紙に向き合う書斎の写真が印象的。

百歳を迎えての日常と今の思い――。黙々と原稿用紙に向き合う書斎の写真が印象的。

「私は売れるために小説を書くということを考えたこともありません。表現したいことを小説やエッセイに書きたい、ただそれだけなのです。・・・・・・本が売れて、何がめでたい」「こうすれば、読者が泣く、こうすれば笑う、というテクニックを私はやりたくない。でも父の小説に感動し、勇気づけられた読者がいました。国のために、と勇気づけられて戦争に行ったのは、父の愛読者だった少年たちです」「これで戦争に勝てるとは誰も思っていませんよ。でも国を守るためにやれといわれるからやるんです。当時の日本人はみなそうでしたね。素直というか主体性がないというか純情というかアホというか」・・・・・・。

1965年、「戦いすんで日が暮れて」で直木賞。夫の借金を肩代わりした経験をユーモアたっぷりに描いた小説。「私の人生は行き当たりばったりですが、借金を背負ったときの私も無謀でした。・・・・・・逃げるくらいだったら戦って死んだほうがいいですよ。そのほうが楽だから。・・・・・・無理なスケジュールでも断らず、全部引き受けたのは、それで借金を返せるからでした」・・・・・・。苦しい経験も糧になると言う。

「家に強盗 庭に飛び出し、塀のぼり」――美人作家を狙う強盗が話題の頃、北杜夫から「おめでとう」の電話。

「この国が最も変化したのは、かつては精神性に重きを置いていた日本人が、こぞって物質的価値観になったことですね。・・・・・・今は美徳を教えないで、損得を教えるようになっている」・・・・・・。

「長生き時代の不安に答えます」――「われわれ凡俗は、自然の流れに従って、生きていくしかありません」「『老後はのんびり暮らしたい』なんてよく言いますけど、のんびりっていうのはそんなに幸せなもんじゃない。健康な人間だったらやっぱり、働くことで幸福感が湧いてくるものです」「大変なことにぶつかって乗り越えていく。マイナスを糧にできる人こそが本当に幸せな人だと私は思います」「(11月のお誕生日で百歳に)誕生日もヘチマもありませんよ。まだ死んでいない、それだけのこと」「『飛脚の佐藤』も、今はヨロヨロ」・・・・・・。

「少女時代のあの家が人生で一番幸福だった」「兄・サトウハチローは奇抜で繊細な詩人だった。・・・・・・才智を駆使して人を笑わせる」・・・・・・。

90歳ってどうなんだろうと思うが、100歳など思いもつかない。

こんな管理組合の独裁的で異常管理のマンションがあるのか。と思う反面、老朽化したマンション問題は全国に広がり、複雑で、区分所有者たちの意識が希薄の中でのマンション管理の難しさが痛切に迫ってくる。本書は、マンション自治を取り戻すべく立ち上がった闘争、実に1200日の記録である。東京渋谷区の一等地にある秀和幡ヶ谷レジデンス、約300戸に及ぶ大型マンションの実際の話だ。

こんな管理組合の独裁的で異常管理のマンションがあるのか。と思う反面、老朽化したマンション問題は全国に広がり、複雑で、区分所有者たちの意識が希薄の中でのマンション管理の難しさが痛切に迫ってくる。本書は、マンション自治を取り戻すべく立ち上がった闘争、実に1200日の記録である。東京渋谷区の一等地にある秀和幡ヶ谷レジデンス、約300戸に及ぶ大型マンションの実際の話だ。

25年超に及ぶ不透明な独裁体制と、あまりに異常な管理ルール。「身内や知人を宿泊させると転入出費用として一万円を請求」「平日17時以降、土日は介護事業者やベビーシッターが出入りできない」「夜間、救急車を呼ぶも管理室と連絡が取れず、救急隊が入室できない」「リフォームは簡単にできない(売買が難しくて、資産価値が下落)」「Uber Eatsなどの配達員の入館を拒否される」「マンション購入の際も管理組合と面接が行われる」「引っ越しの際の荷物をチェックされる」「修繕工事も工事業者が指定され、見積もりは1社のみ」・・・・・・。約30年にわたって管理組合を私物化してきた理事長と執行部達と、マンションの民主化を願う住民たちとの厳しい闘争が始まる。

要因は「暴力団関係者が入ってしまって困った」ということから始まったようだが、住民は「有志の会」を結成、「全区分所有者向けに匿名文書を送る」「総会での追及」「委任状集めを始める」「弁護士やマスコミとの協力・信頼関係」・・・・・・。闘いは熾烈を極めた。マンション管理の世界は委任状の争奪戦。過半数の委任状をいかに集めるかがカギ。「チラシ禁止! 部外者禁止!」――警察沙汰の事件も起きる。ついに「過半数135に対して、わずか2票という僅差で勝つ」ことに。

2000年代初頭、「マンション管理問題が重要」と公明党が取り組み、諸制度を整備してきた。老朽化対策・メンテナンス・耐震化。日常の管理、区分所有者の合意形成・・・・・・。マンション自治、マンション管理を取り巻く問題は、複雑で長期化する。大変な闘いの記録を生々しく取り上げている。

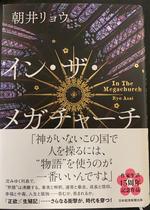

今の社会の心象風景を見事に浮き彫りにする。SNSが席巻する情報社会の中での孤独。他者との穏やかなつながりを欲しつつもできない渇き。砂粒化する大衆。攻撃的な荒れた言論空間。溢れる陰謀論。広がる推し活。そこに築かれる「ファンダム経済」。一体今、何が起きているのか。どうなっているのか。小説という形でそれを言語化する意欲的な著作。若くしなやかな感性が迸っている。面白いし、刺激的だ。

今の社会の心象風景を見事に浮き彫りにする。SNSが席巻する情報社会の中での孤独。他者との穏やかなつながりを欲しつつもできない渇き。砂粒化する大衆。攻撃的な荒れた言論空間。溢れる陰謀論。広がる推し活。そこに築かれる「ファンダム経済」。一体今、何が起きているのか。どうなっているのか。小説という形でそれを言語化する意欲的な著作。若くしなやかな感性が迸っている。面白いし、刺激的だ。

3人の主役それぞれが語る。久保田慶彦47歳――。離婚して一人暮らし。レコード会社勤務。「物語」を語る能力を買われ、アイドルグループのデビュー・運営に参画することになる。「最も共感力が高く、物語と自分との境界線が曖昧で、自ら視野を狭めやすい気質のファン層を炙り出し、より拡散や布教に励むよう先鋭化させる」「神がいないこの国で人を操るには、"物語"を使うのが一番いいんですよ」「熱量の低い百万人より、熱量の高い一万人。このチームで、視野狭窄を極めた最強のファンダムを築きあげましょう」・・・・・・。選挙の事まで言う。昔ながらの選挙は、熱量の低い百万人、今は熱量も高い一万人を獲りにいく。「この党いいよ、私たちを救ってくれるかもしれないよ、みんなで応援しようよ」「結局みんな、信じるものが欲しいんだと思います。特に、この社会は生きづらい、自分はこの世界に不当に扱われていると感じている人ほど。そういう状況で信じられそうなものに出会った時、人はその対象に強い共感や感情移入を試みます」・・・・・・。

武藤澄香――。久保田の娘で、離婚した母と大分で暮らす留学を志す大学生、19歳。内向的な気質に悩む。「もう、自分に疲れてしまった」「この気質の自分が、社会に出て、働いたり、上司や後輩とうまく関係を築いたりしていけるのか」・・・・・・。そんな時、一人のアイドルに出会う。「道哉推し増やします。みなで幸せになろうね」「道哉という一点に。快感だった。久しく出会えていなかった幸福感だった」・・・・・・。

そして隅川絢子35歳――。契約社員。舞台俳優の藤見倫太郎を熱烈推し活。恋人も貯金もナシ、故郷を離れての一人暮らし、結婚願望なし。だが突然、その倫太郎が死亡する。そして、「推し活は素晴らしいと儲けを吸い取る奴がいる。----だが、あの社長もプロデューサーも、結局は利用されてるんだよ。この国を乗っ取ろうとしている黒幕に。黒幕側が進めている日本弱体化計画」と陰謀論にはまってしまう。

三者三様。それぞれの葛藤とのめり込みと暴走。やがて物語は渋谷駅前で絡み合って破滅的な終末ヘ・・・・・・。

「女同士って、お茶とか電話とか、そういう男の世界にはないコミュニケーションがいっぱいある気がするんですよね。男同士ってやっぱり、ちょっとでも弱い感じに見られるのを避けたがる。会話をする明確な目的や確固たる理由がなくなると、途端に何を話せばいいかわからなくなる」「ここ最近、アメリカで宗教右派勢力がぐいぐい来てるっていうのはみんな知ってるでしょ?その原因の一つが、メガチャーチっていう巨大教会。これまでの伝統的な教会と教義の面はあまり変わらないが、支持者たちの士気がめちゃくちゃ高い。礼拝がライブみたいな感じなんだって」「仲間たちと手を取り合い、同じ目標に向かって団結することの充実感。すべてがありがたく、とても尊い。そして集金」「無宗教の人が増えたアメリカでは、神の力が弱まってて、その代わりになるストーリーが必要で、そのストーリーをコミュニティーと一緒に提供できるのがメガチャーチなの」・・・・・・。

「皆、自分を余らせたくないんです」「自分が余ってしまっていると、余白がある分、視野は広がり、迷いも膨らみます。その余白を使って自分を客観視できてしまうから、我に返ることができてしまうんです」「だからこそ、自分がこれを"幸せ"として生きるって決めたら、そこで自分を過剰に消費し尽くそうとする人が多いんだと思います。何かに対して自分を余すところなく使い切っているという本人以外が崩しようのない幸福感を得られるわけですから」・・・・・・。

「自分を余すことなく、使い切る幸福感」――そんな虚無が現代の幸福感とは、いかにも寂しい。「哲学とは辺境の防守である。辺境とは、虚無と人間の境である」という40年前ほどに出会った言葉を思い起こす。砂粒化と哲学不在は深刻なほど進んでいる。