世界的に右傾化が指摘される。国家を守れと言っても、国民を守れ、人間の尊厳・生命の尊厳を守れとの声は後景に退いているようだ。ポピュリズムが跋扈し、それにS NSが加わり、攻撃的な荒れた言論空間が目立ち始めている。ロシアがウクライナを侵略して約4年――。世界で、戦火が続き、各地で緊張が高まっている現実がある。

世界的に右傾化が指摘される。国家を守れと言っても、国民を守れ、人間の尊厳・生命の尊厳を守れとの声は後景に退いているようだ。ポピュリズムが跋扈し、それにS NSが加わり、攻撃的な荒れた言論空間が目立ち始めている。ロシアがウクライナを侵略して約4年――。世界で、戦火が続き、各地で緊張が高まっている現実がある。

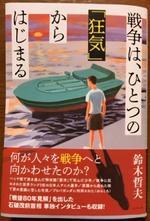

戦後80年――。「何が人々を戦争へと向かわせたのか」「ジャーナリズムの原点は『命』である。その『命』がいとも簡単に、そして無惨にも失われたあの戦争は何であり、なぜ戦争に走ったのか」を問いかける意義は重い。人間の「命」を見つめ、戦争と防災・減災の現場を歩き続けてきたジャーナリストである著者が、「戦争は、ひとつの『狂気』からはじまる」ことを訴え、警鐘を鳴らす熱量あふれる著作。

「狂気」の姿を、現場の濃密な取材の中から浮き彫りにする。「ベニヤ板で作られた水上特攻艇『震洋』」――訓練段階で自爆が多く、命を落とした特攻隊員の若者は、なんと2557人。米軍は「自殺ボート」と呼んだ。生き延びた隊員は戦後、ずっと「罪の意識」を引きずって生きてきた。「潜水特攻『伏龍』」――本土決戦で敵上陸部隊の舟艇を水中から棒でついて爆発させる人間機雷。まさに「狂気」だ。

「戦争に狂わされた、世界ランク3位の早稲田大のテニス選手」――佐藤次郎はデビスカップに向かう途中、国威発揚の苦しさで、船から投身自殺(1934年)。佐藤は「庭球は戦争也」と表現した。時代の狂気が選手に重くのしかかっていた。著者のテニス部の先輩。

「無謀な煙幕作戦 原爆が落とされるはずだった小倉で罪の意識に苦しむ市民」――煙膜作戦が終戦直前に八幡などで行われる。原爆を積んだB29は長崎へ進路変更。国民の命より国家が優先される戦争の狂気。防衛費増が武器だけであってはならず、国民を守るのが安全保障の基本精神であるべきだと言う(石破前首相とのインタビュー)。

「プロパガンダに利用された『のらくろ』」――戦争も軍隊もなんのその、とばかりに、自由奔放、飄々と振る舞う「のらくろ」の破天荒さが次第に奪われていった。1938年、国家総動員法とともに「のらくろ」は「用紙を使いすぎるな」と中止される。戦争は文化そのものを侵し作家の運命を翻弄した。

「愛郷無限----本当の愛国とは何か」――梶山静六の中にある「母親の涙と反戦主義」「戦争はやっちゃいかん」「愛郷無限」「有事法整備をしても、同時にそれを行使しないためにどうするかということが政治の責任。それは外交。どんな外交をやるかを法整備と同時に進めて実行すること。セット論だな」・・・・・・。戦争を起こさないためにどう闘うか。

「戦争というのは『正義』と『正義』の対立で起きる。その対立のなかで、客観的で、中庸で、良識的で、知性的で、何より平和主義者こそが入っていって仲裁するしかない」と言う。今最も重要な「戦争を起こさない」「軍備増強のジレンマからの脱出」を、憂慮ではなく、示唆する思いを込めた優れた著作。

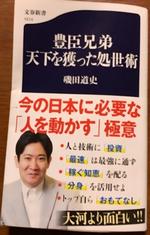

2026年のNHK大河ドラマは、秀吉の弟・秀長が主人公の「豊臣兄弟!」。秀長は、「天下一の補佐役」「卓越した実務能力と抜群の調整能力・統治能力を持つ日本史上屈指のナンバー2」「大名の信頼も厚い戦国最高のナンバー2」と言われる。天正19年(1591年)の1月、2月、秀長と利休が相次いで死ぬ。「聞く耳を持たぬ」存在となっていた秀吉に直言することができたのはこの2人だけ。「秀長が生きていれば、豊臣家の天下は安泰であった」と言われるが、その死が豊臣家を衰退させる分水嶺となったと実感する。本書は「バックグラウンドがない状態から天下人となった豊臣秀吉。その分身として結果を出し続けた秀長の『セミの兄弟』の生涯」の実像を史料と最新研究をもとに描いている。大激動の天正年間を俯瞰的に描くだけでなく、「この兄弟に天下を獲らせた『処世術』を示す」という角度を加えた有意義な著作。

2026年のNHK大河ドラマは、秀吉の弟・秀長が主人公の「豊臣兄弟!」。秀長は、「天下一の補佐役」「卓越した実務能力と抜群の調整能力・統治能力を持つ日本史上屈指のナンバー2」「大名の信頼も厚い戦国最高のナンバー2」と言われる。天正19年(1591年)の1月、2月、秀長と利休が相次いで死ぬ。「聞く耳を持たぬ」存在となっていた秀吉に直言することができたのはこの2人だけ。「秀長が生きていれば、豊臣家の天下は安泰であった」と言われるが、その死が豊臣家を衰退させる分水嶺となったと実感する。本書は「バックグラウンドがない状態から天下人となった豊臣秀吉。その分身として結果を出し続けた秀長の『セミの兄弟』の生涯」の実像を史料と最新研究をもとに描いている。大激動の天正年間を俯瞰的に描くだけでなく、「この兄弟に天下を獲らせた『処世術』を示す」という角度を加えた有意義な著作。

「豊臣兄弟の謎」――。戦国時代の兄弟は、血で血を争うライバルで「補佐」「代理」は当たり前ではない。2人は「異父兄弟」「秀吉は養父とうまくいかなかったようで、16歳で実家を出る」「浜松で山伏の頭領・ 松下加兵衛の下に」「尾張に戻り織田信長に仕える」「秀長は長秀と名乗っており、信長の親衛隊の馬廻衆に」・・・・・・。「秀長」としたのは、小牧・長久手の戦いの最中で、織田家から羽柴家(もう俺たちは織田家の下ではない)との宣言だと言う。なるほど。

「類まれな経済センス」――。「秀長の一次資料は20点のみ(秀吉は生涯におよそ7000通の大量の書状)」「秀吉も黒田官兵衛も『世上をする』人で、他と交流・外交に非常に長けていた」「明智光秀は四国外交を担当。本能寺の変は信長の四国外交の方針転換が有力(四国説)」「戦国時代に活躍した『世上をする人』の中で、最も成功した人物は秀吉。対中国地方外交は、秀吉・秀長兄弟の跳躍台となった。毛利を抑え、摂津・播磨を勢力下に置き、瀬戸内海を『織田の海』にして、本願寺を孤立させる(黒田官兵衛を、秀吉の外交官、参謀にした)」・・・・・・。

天正5年に生野銀山を手中に。そして天正6年から日本史の転換点となった三木合戦で勝つ。武人としての秀長の働きと、秀吉軍のスピードで「天下取り」の飛躍となった。さらに三木合戦で進化した軍事土木技術と物流・情報ハイウェイ。これらが天正10年、本能寺の変で中国大返しとなる。「光秀は本能寺に行っていなかった」と言う。「秀吉の判断の速度、それを支えた秀長の持久力が天下を決した」と言う。

「天下人への道」――。「天下人を決めた小牧・長久手の戦い」「秀吉・家康会談。度胸の良さ、自尊心をくすぐる天才(予告なしでやってくる、ボディタッチをする、包み隠しないように語る、自ら酌をする)」・・・・・・。

「秀吉の『分身』」――。天正13年6月の四国征伐の総大将が秀長。その9月には、大和と紀伊のニ要地を任される。大和は技術大国だった。また豊臣兄弟、の「官位による大名操縦」「懇切を極めたおもてなし」、そして秀長の「実直な人柄、誠実さ」が人の心をつかみ、人を動かした。

「豊臣家は兄弟が揃っていた時は上り坂で、秀長が欠けてからはずっと下り坂だった」「秀長なくして秀吉はなかった」と結んでいる。

地域密着型の精神科病院・富士見ウエスト病院にある「SOGI支援外来」。セクシュアルマイノリティの「からだ」と「こころ」の不調をケアするこの「SOGI支援外来」には、フレンドリーな医師として名高い海野彩乃がおり、各地から様々な患者が集まってくる。外来の多くは、性別に違和感を覚えている人、出生時に割り当てられた性別に強い嫌悪感があって悩み苦しんでいる人など。今は「性同一性障害」とは呼ばず、「性別不合」「性別違和」と改称される。もちろん病気や障害ではない。医師・看護師と生きづらさを抱える患者とのやりとり、それぞれの「在り方」を見つめる医療連作集。想像を超えた「辛さ」が心に迫る。そして、寄り添う医師たちの温かさ、専門性が伝わる。

地域密着型の精神科病院・富士見ウエスト病院にある「SOGI支援外来」。セクシュアルマイノリティの「からだ」と「こころ」の不調をケアするこの「SOGI支援外来」には、フレンドリーな医師として名高い海野彩乃がおり、各地から様々な患者が集まってくる。外来の多くは、性別に違和感を覚えている人、出生時に割り当てられた性別に強い嫌悪感があって悩み苦しんでいる人など。今は「性同一性障害」とは呼ばず、「性別不合」「性別違和」と改称される。もちろん病気や障害ではない。医師・看護師と生きづらさを抱える患者とのやりとり、それぞれの「在り方」を見つめる医療連作集。想像を超えた「辛さ」が心に迫る。そして、寄り添う医師たちの温かさ、専門性が伝わる。

休職明けの看護師・倉木透子が配属になった第7病棟は、ストレスケアの治療を中心に行っている。担当する入院患者は10代のXジェンダー。Xジェンダーには、男女の中間地点にいる「中性」など「両性」「無性」「不定性」の4つのカテゴリーがあるが、小竹杏奈さんは、男女の中間にいたい性自認を持っている中性のXジェンダー。「頬に伝う涙を拭っていた。『・・・・・・僕にとっては、この性が自然なだけなのに』」・・・・・・。

尾形佳奈、38歳、アルコール依存症。パニック発作を軽減させる対処法のひとつが飲酒だった。セクシュアルマイノリティ。

山口佑樹、急性一過性精神病性障害。「一角獣に殺される」「小さなUFOが自室を飛び回る」「出生時に割り当てられた性と実感するジェンダーが一致していない」「マジでエグいっすよね? 性別を変更したいなら、手術しろだなんて」・・・・・・。兄が脳出血で言葉を失う。「脳出血を発症する前は、都内のジェンダー外来に通おうとしてたんで・・・・・・。今は無理だから・・・・・・せめて、海野先生に会いたいんだと」・・・・・・。これほどの厳しい現実が描かれ言葉を失う。

坂井真美、赤ちゃんの泣き声が引き金となって、フラッシュバックが起き自傷。「私、死にたいです」・・・・・・。「望まない妊娠だったとしても・・・・・・小さな命を手放して・・・・・・」。海野先生が言う。「生まれた命を第一に考えた末に、手放せた勇気を褒めて良いんだよ」と。

千田光一、十代の頃から強迫性障害。たえず、「誰かを傷つけたのではないか?」という加害恐怖が強く、そんな強迫観念に囚われて確認行為が止められなくなっていた。際限無く肥大化する加害恐怖。

こうした極限状況ともいえる人と場面が次々と描かれる。「カミングアウトするときは、不安と恐怖を抱いている当事者が多いと思う」――。想像を超えたSOGI支援医のカルテ。

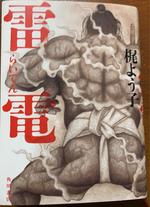

史上最強の力士・ 雷電為右衛門。1800年前後、江戸時代の寛政から享和の時代。長野県の農家に生まれ、後の横綱谷風の内弟子として鍛えられ、向かうところ敵なし。江戸時代の相撲は、藩同士の代理の戦でもあり、松江藩に召抱えられ、雲州ゆかりの四股名「雷電」を名乗る。当時の江戸相撲は谷風、小野川、雷電の三強時代だったが、谷風が病死、小野川が衰えて雷電一強。しかも雷電は並外れた知性と教養の持ち主でもあった。しかし、「なぜ横綱になれなかったのか」――今に続くその謎に迫っていく。

史上最強の力士・ 雷電為右衛門。1800年前後、江戸時代の寛政から享和の時代。長野県の農家に生まれ、後の横綱谷風の内弟子として鍛えられ、向かうところ敵なし。江戸時代の相撲は、藩同士の代理の戦でもあり、松江藩に召抱えられ、雲州ゆかりの四股名「雷電」を名乗る。当時の江戸相撲は谷風、小野川、雷電の三強時代だったが、谷風が病死、小野川が衰えて雷電一強。しかも雷電は並外れた知性と教養の持ち主でもあった。しかし、「なぜ横綱になれなかったのか」――今に続くその謎に迫っていく。

松江藩の江戸留守居役・ 石積多平太は、相撲嫌いながら、藩主が力を入れる力士の育成に関わることになる。出雲の松江藩は「相撲藩」の異名を持つほど、強い抱え力士を持ち、当時、最高位の大関雷電はその筆頭だった。多平太は次第に雷電に魅入られていくが、土俵が各藩の対立や興行的思惑、拵え勝負や星の貸し借りに振り回されることに疑問を感じていく。

特に無敵の雷電が、格下の庄内酒井家抱えの花頂山に連敗。その後の取り組みに、藩の思惑がからむ。また、横綱は地位ではなく、免許であり、それは肥後細川家に仕える吉田司家という旧家だけが授与できるものだった。まさに雷電の横綱の行方は、雲州松平家と肥後細川家の対立が影響されることが浮き彫りにされる。

「まことに最強なら花頂山など恐るるに足らず。正々堂々花頂山と相撲を取らせるべきだったとは思いませぬか」「圧倒的な強さを誇る雷電は、常勝を求められる。厳しい稽古を重ねながら結局は大名家のくだらぬ意地の張り合いに巻き込まれる。どこかで、虚しさも感じているのではあるまいか」・・・・・・。一方、雷電は、「ですが、ご存知の通り、わしの得意技は突っ張りと張り手。・・・・・・相撲は勝たねばなりません。ですが、わしの相撲はつまらぬのです。そんな相撲など観客にとっては、面白くもなんともない」と言う。多平太は「つまらぬ、面白くない、勝手に言わせておけ。土俵の上では、完膚なきまでに叩きのめす、相手に容赦がない相撲でいいじゃないか。相撲は、最後に土俵に立っていたものが勝ちなんだ」「俺は、そんなお前の相撲に心を奪われた」と言う。

「なんとも、江戸相撲は窮屈でございます。しかしながら、わしは、相撲を取ることしか能がありませぬゆえ。はてさて、相撲は誰のものかと――」「雷電は一瞬立ち止まった。『神、のものではないですか。だからこそ悪戯も多い」・・・・・・。

全てを背負い真剣勝負の土俵に立つ雷電の「孤高」が心に迫る。

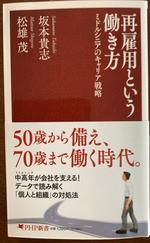

「ミドルシニアのキャリア戦略」が副題。50歳から備え、70歳まで働く時代となっている。急激な人口減少・少子高齢社会となり、若手人材の確保が困難を極める。65歳までの雇用が原則で義務化された2013年とは労働市場は大きく変化、2021年の高年齢者雇用安定法改正により、企業は70歳までの就業確保に向けた努力が求められるようになっている。こうした中で、経験とスキルを持つ即戦力のミドルシニア層への期待が高まる。ミドルシニアの労働市場は大きく変わり始めているのだ。

「ミドルシニアのキャリア戦略」が副題。50歳から備え、70歳まで働く時代となっている。急激な人口減少・少子高齢社会となり、若手人材の確保が困難を極める。65歳までの雇用が原則で義務化された2013年とは労働市場は大きく変化、2021年の高年齢者雇用安定法改正により、企業は70歳までの就業確保に向けた努力が求められるようになっている。こうした中で、経験とスキルを持つ即戦力のミドルシニア層への期待が高まる。ミドルシニアの労働市場は大きく変わり始めているのだ。

現役時代、定年前後(50歳〜65歳)あたりのミドルシニア期、それ以降のシニア期----。ミドルシニア個人も、キャリアの再構築や、働き方の見直しを迫られているわけだが、その価値と役割の重要さを分析・解析している。

多くの企業で起きているのは現場のプレイヤーが足りないという問題。ミドルシニアの人材活用は、日本にとっても企業にとっても喫緊の課題だが、具体論になると難問山積。「ポストに限りがある」「年下上司の下で働くことの難しさ。双方の当惑や自信喪失」「定年後の再雇用における給与の大幅減額」「70歳までの定年延長となると人件費増大・経営圧迫」「65歳以降は、住宅ローン、教育費、税・社会保険料負担は減少するが、60歳前後のそれらの家計の負担はまだまだ大きい」----。定年前後のミドルシニアの心情は、昇進・昇格のチャンスはなく、年下上司の下での仕事、辞める勇気もなく、家族のために稼がなくてはならないと複雑だ。モチベーションが下がる。意識の変容とリスキリングが求められる。

「人事制度改革の方向性----再雇用制度か、定年延長制度か」――。目指すべき方向性は、報酬レンジの拡大と処遇の多様化。三菱UFJ銀行、カルビー、日本航空、スズキなどの実例が紹介される。これまでは、「定年後の一律の報酬減額と、定年後の補助的な業務」が基本的な特徴だったが、ミドルシニアにモチベーション高く働いてもらうためには、一律の給料減も、補助的な業務の考え方も変えなくてはならない。70歳雇用時代におけるマネージャーへの処方は『共通の目標を仲間として期待する』『ミドルシニア社員の貢献に応じた適正な報酬を支払う覚悟』であり、ミドルシニア社員は『自分らしく、選択して働く』ことだ」と言う。

会社員が中高年に差し掛かる時、まず検討すべきは、自社内において適切な処遇のもとで継続して働く道があるかどうか、他社で責任があるポジションにつくか、小さな仕事に移るか――。「定年後の選択肢を見つめ、準備を始めよう」と言う。

自分の能力に合わせて無理なく働き続けるミドルシニアが増えるとなれば、「自分らしい選択によって豊かに生きる」「ミドルシニアの力が日本経済を救う」ことになると背中を押す。全くその通りだと思う。