8月7日に発売された中央公論9月号に、私と冨山和彦氏(経営共創基盤CEO)との対談が掲載されています。タイトルは、「今こそ経済を立て直すラストチャンス──インフラ整備は、見落とされてきた日本経済のエンジン」です。

主な内容は、

・東九州自動車道や日沿道など高速道路の開通によって、工場が新たに立地するなどインフラのストック効果が目に見えるようになっていること

・「防災・減災、老朽化対策、メンテナンス、耐震化」やストック効果がある事業への重点化が大事なこと

・人口減少、高齢化に対応するための「コンパクト+ネットワーク」の考え方(国土のグランドデザイン2050)

・ストック効果のあるインフラ整備は日本の経済成長の源

です。

「今まさにインフラ、公共事業の地合が変わり、2020年のオリンピックをどう迎えるか、2050年へのグランドデザインをどう描くか、原点に立ち戻って考えるべき時が来ている。今ならそれができる」──ぜひ、ご一読ください。

(ストック効果については、今年4月28日の「太田の政界ぶちかましNo.81」でも書いています。)

8月5・6日、長野県の南信地域に行き、市町村長との要請・意見交換と、リニア新幹線の駅予定地、道路、道の駅、河川の洪水対策の現地視察を行いました。

南信地域は日本のど真ん中。中央アルプスと南アルプスの間の広大な伊那谷は美しい自然やおいしいフルーツなどの観光資源が豊富で、ものづくり産業なども盛んです。しかも12年後の2027年には飯田市にリニア新幹線の駅ができ、未来に向かって地域が劇的に変わる。さらに、豊橋などの三河、浜松などの遠州、そして飯田などの南信地域を結びつける三遠南信連携計画が進んでおり、地方創生からも注目の地です。

地元で感じたのは12年後をめざしての大変な盛り上がりです。

飯田市で行われた意見交換会には、地域の22市町村長が全員出席。「リニア開業に向け、"リニアバレー構想"を進めたい」「国道153号など道路ネットワーク整備を支援してほしい」「三遠南信道路の整備が進んでいくのはありがたい」「地滑り対策など地域の防災・減災で、国交省の現場事務所に感謝している」「リニアに期待している。工事中も地域が安心できるようJR東海を指導してほしい」など、要望、感謝の発言が続きました。

リニア開業、三遠南信連携という未来に向け、構想力を持って南信の地域づくりを進めていく──。有意義な意見交換ができました。

8月1日は「水の日」――。これは、水の大切さについて理解を深めるため昭和52年に定められ、今回が39回目。昨年制定された水循環基本法にも位置付けられました。私は水循環担当大臣として、この日都内の国連大学で行われた「水を考える集い」に出席。主催者として挨拶し、中学生作文コンクールの表彰を行いました。

作文コンクールの応募はなんと1万6千点。最優秀の内閣総理大臣賞は松山市の中学3年生の作品で、渇水が多い四国で水を大切に使うことを学んだことが綴られていました。

水は本当に大事です。水は人の生活に「恵み」を与えますが、一方で豪雨や渇水などの「災い」ももたらします。水の恵みを享受し、災いを防止するためには、健全な水循環を確保していくことが欠かせません。水の貴さ、健全な水循環の重要性についてあらためて理解を深める有意義な集いとなりました。

また猛烈な暑さになった1日、2日の土日。地域では町会、自治会の団地祭、納涼盆踊り、子ども夏祭り、そうめん流し、青少年のヤングフェスティバルなど多くの行事が行われ、参加をし、さまざまな懇談をしました。

7月30日、「子ども霞ヶ関デー(国交大臣とおはなししよう)」で子どもたちとの懇談、国土技術開発賞の表彰式、ベトナムのファン・ビン・ミン副首相兼外相との会談と、行事が続きました。

29日と30日の2日間は「子ども霞ヶ関見学デー」──。国土交通省にも夏休み中の多くの子どもたちが訪れ、賑わいました。30日は「国土交通大臣とおはなししよう」というコーナーを設け、大臣室に小1から中2まで9人の小中学生と保護者の方をお招きして懇談しました。

子どもたちは「大臣へ質問がありますか」と言われると、元気よく一斉に挙手。「お休みはありますか」「仕事で気をつけていることは何ですか」「好きなダムや橋は何ですか」ということから、「土砂災害が起こった時はどう対応しますか」「東北の復興で苦労していることは何ですか」「オリンピックに向けた道路整備だけでなく、古い道路の対策も必要ではないですか」まで、さまざまな質問が続き、私から一つ一つお答えしました。幅広い国土交通省の仕事について理解を深めてもらい、楽しいふれあいになりました。また、パワーショベルを操作したり、建設機械に乗ってもらったり、国交省前の広場で交流しました。

「国土技術開発賞」は建設産業におけるハード・ソフトの優れた新技術を表彰するもの。今回は、下水汚泥を効率的に燃焼させるシステムや、海水でコンクリートを練る技術、シールドトンネルの地中拡幅工法など7つの技術に対し、国土交通大臣表彰を行いました。防災・減災、老朽化対策や成長を実現する事業を効果的に進めていくためには、技術革新が極めて重要。メンテナンス・エンジニアリングをはじめ新しい技術開発をしっかり進めていきます。

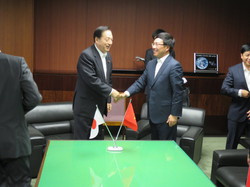

ベトナムのミン副首相との会談では、日本とベトナムの友好の重要性を再確認。私は一昨年9月、今年1月と2度にわたりベトナムを訪れたほか、要人との会談を重ねてきました。今回の会談でも、ベトナムのインフラ整備への協力や、建設分野での技能実習生の受け入れなどについて意見交換。さらに協力関係を強化する有意義な会談となりました。