政治コラム 太田の政界ぶちかましCOLUMN

NO.197 就職氷河期世代への粘り強い支援を/「就労」「年金」「社会参加」の拡充が必要

2024年の日本人の出生数がついに70万人を初めて切り、約68.6万人となったことが発表され衝撃を与えた。実に前年より4.1万人の減少、一人の女性が産む子どもの数の指標である合計特殊出生率も過去最も低い1.15となっている。一方、高齢者は増加、今年2025年は団塊世代が全て75歳以上となる節目の年だ。この団塊の世代は戦後直後の第1次ベビーブーム、1947年から1949年生まれを言うが、1949年生まれは約269万人だ。いよいよこの団塊世代が10年後は85歳以上となるが、日本の医療・介護・社会保障はますます深刻となる。そして最近の年金法改正論議等で大きな課題となったのが、就職氷河期世代の抱える問題。実にこの世代が第2次ベビーブームの人たちで、この世代が不遇のために、第3次ベビーブームのヤマが日本にできなかったのだ。

日本の難しさは、人口減少をもたらす出生率の減少、高齢者の増加、そして社会の支え手である働く世代の減少という、それぞれの要因の異なる3つの課題の同時進行にある。人口問題は政治・経済・社会に根底から影響を及ぼす。都市と地方、街づくりも、教育も、企業や経済、人手不足、消費マーケットも全て影響される社会の構造変化の基底を成す。常に注視し、対策を続けなければならない。

日本の難しさは、人口減少をもたらす出生率の減少、高齢者の増加、そして社会の支え手である働く世代の減少という、それぞれの要因の異なる3つの課題の同時進行にある。人口問題は政治・経済・社会に根底から影響を及ぼす。都市と地方、街づくりも、教育も、企業や経済、人手不足、消費マーケットも全て影響される社会の構造変化の基底を成す。常に注視し、対策を続けなければならない。

「次元の異なる少子化対策」として「こども未来戦略方針」を政府が打ち出したのは、2年前の2023年6月だ。「児童手当の所得制限撤廃、高校生まで支給」「出産費用の保険適用の検討」「子ども誰でも通園制度の創設」「産後パパ育休給付金引き上げ」などを示し、財源確保について「徹底した歳出改革を行い、消費税など増税を行わない」とした。真剣に進めてほしい。しかしこの「こども未来戦略方針」で強調したのは、「2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスだ」という危機意識と、社会全体の意識改革だ。

それは「非婚」「晩婚」「晩産」「少産」の4つの壁を打ち破ることだ。子育て支援策はその一部に過ぎない。「非婚」については、若い世代の「雇用の安定、所得増加(賃上げ)」「結婚支援(出会い)」。「晩婚」「晩産」は日本の社会に根強い「仕事か、子育てかの選択」「出産退職による収入低下」の壁を破り、「共働き・共育て」社会の考えを徹底することがポイントとなる。「男性稼ぎ手モデル」から「共働き・共育てモデル」にすることで、スウェーデンなどは出生率が上がっている。「産後パパ育休」もその一つで、企業や社会全体の大きな意識改革がきわめて重要だ。力強い推進を求めたい。

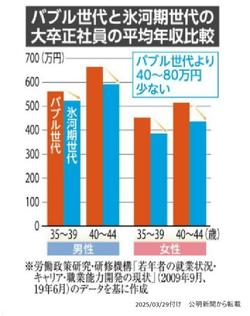

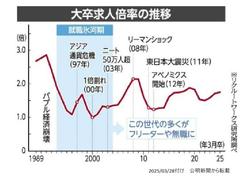

就職氷河期世代は、一般的に1993年から2004年に高校や大学を卒業した人たちだ。バブル崩壊後の景気低迷で、多くの企業が新卒採用を大幅に減少させ、人件費を削減しようとした。1991年に2.86倍に上った大卒の求人倍率は、2000年には0.99倍にまで下落、やむを得ず非正規雇用やフリーターになる人が続出した。約2000万人、現在30代の終わりから50代前半となる。人口のボリュームの多いこの団塊ジュニア世代が、就職氷河期にぶつかり、「上の世代に比べて給与も低く、不安定就業の多さが目立つ」「経済的な事情で結婚、出産適齢期を遅らせたり、諦めざるを得なくなり、生活設計は大きく変わった」という状態が続いている。これから特に「低年金・低貯蓄からくる老後の困窮」「親世代の高齢化による生活の困窮と老老介護」などがより顕在化する。

政府は6月、「就職氷河期世代に対する支援プログラムの骨子」を決定した。「就労・処遇改善」「社会参加」「高齢期への備え」の3本柱の支援だ。「非正規で低賃金の人が多い」「無業の人が増えている」「高齢期は困る」という対策だ。「就労・処遇改善」では、働きながら学べるリ・スキリングの支援や就労を受け入れる事業者に対する助成金の充実、国家公務員・地方公務員・教員の中途採用を進める。「社会参加」では、引きこもりに対する相談や居場所づくりに取り組む自治体への支援や地域若者サポートステーションなど柔軟な職業的自立へ人に応じた段階的支援をする。「高齢期への備え」では、親の介護と仕事が両立できるように支援する。アパートなど高齢者の入居を拒まないと登録した「セーフティーネット住宅」の普及を図るとしている。今回の年金法改正はまさに高齢者の所得保障に当たるものだ。

少子化対策、就職氷河期世代への支援は、待ったなしだが、瞬時、単発の政策で成し遂げられるものではない。きめ細かな全方位にわたる政策を粘り強く、やり続ける不断の努力が大切だ。