政治コラム 太田の政界ぶちかましCOLUMN

NO.201 小中不登校35万人と過去最高/いじめも含め早期発見、早期対応を

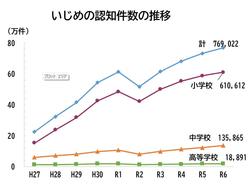

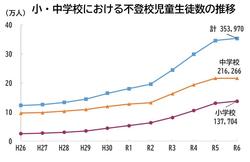

「小中学生の不登校35万人、いじめ76万人でいずれも過去最高」――。文部科学省が、10月29日に発表した「問題行動・不登校調査」の結果だ。不登校は、病気や経済的理由を除いて、年30日以上登校していない状況を指す。いじめは当事者が「心身の苦痛」を感じればいじめと定義される件数で、数も多くなっている。一方、生命や心身への被害などを含む「重大事態」は、1405件となっており、これも過去最多だ。少子化が急速に進んでいるなかで、不登校やいじめが増加していることに注視しなければならない。家庭・地域・友人との人間関係が希薄化する今の社会、さらにデジタル化が進み情報洪水、バーチャルが加速化する今の社会――。それは「教育」という観点から見れば、なかなか人間教育が難しい環境だといえる。その教育の中心拠点となっている学校教育に、国民あげての支援が不可欠となっている。

「小中学生の不登校35万人、いじめ76万人でいずれも過去最高」――。文部科学省が、10月29日に発表した「問題行動・不登校調査」の結果だ。不登校は、病気や経済的理由を除いて、年30日以上登校していない状況を指す。いじめは当事者が「心身の苦痛」を感じればいじめと定義される件数で、数も多くなっている。一方、生命や心身への被害などを含む「重大事態」は、1405件となっており、これも過去最多だ。少子化が急速に進んでいるなかで、不登校やいじめが増加していることに注視しなければならない。家庭・地域・友人との人間関係が希薄化する今の社会、さらにデジタル化が進み情報洪水、バーチャルが加速化する今の社会――。それは「教育」という観点から見れば、なかなか人間教育が難しい環境だといえる。その教育の中心拠点となっている学校教育に、国民あげての支援が不可欠となっている。

2024年度の小中学生の不登校は35万3970人で過去最多となった。内訳は小学生13万7700人(前年度比5.6%増)、中学生は21万6266人(同0.1%増)となっており、小中学生全体の3.9%を占めている。クラスで1人いることになり、憂慮すべき事態と言える。12年連続の増加で、この10年で急増、コロナ禍もあって、5年前から2倍近くなっている。ただ2024年度で注目すべきは、急増の度合が減ったというデータとなっている点だ。 2022年度が前年度比22.1%増、2023年度が15.9%増であったのが、2024年度は2.2%となり、前年度から低下した。新規不登校児童生徒数も不登校継続率も前年度から低下している。国が進めてきた「相談体制の拡充」「居場所づくり」など防止の取り組みが奏功していると見るならば、その対策の手の更なる拡充・強化が求められる。

なぜ不登校になるのか。調査によると「学校生活にやる気が出ない30.1%」「生活リズムの不調25%」「不安・抑うつ24.3%」「学業の不信や頻繁な宿題15.6%」「友人関係の問題(いじめを除く)13.2%」「親子関係の問題12.6%」などが上げられている。かつては「やる気が出ない」「生活リズムの不調」などは学校に行かない理由にならないと思われがちだが、コロナ禍等を経た社会・教育の意識変化がある。それは「無理に学校に行かなくてもよい」という考え方が広がっていることだという。 2017年施行の「教育機会確保法」で、フリースクールなど学校以外での学びの場が社会全体に浸透したことや、コロナ禍での一斉休校などで保護者や児童生徒の登校に対する意識の変化が加速されたようだ。

NO.200 「未来に責任」「信頼の政治」の確立を/「中道」は解決への知恵のダイナミズム

「決断と前進」を掲げる高市政権がスタートした。「強い経済」「責任ある積極財政」「社会保障改革」「安保3文書の前倒し改定」「外国人との秩序ある共生社会」など多くの柱を示している。物価高騰対策など目前の課題に取り組むのは当然だが、ウクライナ戦争やトランプ関税等に顕著な世界の構造変化、人口減少・少子高齢社会、AI・デジタル社会の急進展、気象変動・災害の激甚化、さらに「デフレからインフレへ」「人手余りから人手不足」などの構造変化を直視した中長期的視野に立った政策実現が今の日本には重要だ。ポピュリズムにSNSが加わる「デジタル・ポピュリズム」が席捲する社会であるだけに、威勢の良さではない、「未来に責任」「熟議の政治」を肝に銘じてほしい。

「信なくば立たず」――。いかなる政策を実現しようとしても、国民の「政治への信頼」「政党・政治家への信頼」が欠かせない。自民党の「政治とカネ」の問題は、政治資金規正法などの個別的問題だけではなく、「政治への信頼」をどう回復するのかの問題だ。1999年10月、自公政権が誕生した。「政治の安定と改革のリーダーシップ」「右傾化・金権へのブレーキ、改革へのアクセル」を公明党は掲げて、直面する政治課題に取り組んできた。連立の維持が「政治の安定」につながると確信し、「責任の共有」「信頼関係の構築」に日々努めてきた。

自公連立政権といっても、党が違う以上、その主張も違う面がある。自民党は伝統的に経済政策も安全保障も全体から見る「マクロの目線」を重視する。一方、公明党は「大衆とともに」との党是の下で、国民一人一人の生活に対する「現場の目線」を重視してきた。この目線の違い、政策的な距離があったからこそ、政権の幅が広がり、状況の変化に柔軟に対応する力となった。日本の政治が「安定」してきたのは、自公両党に違いがあるからこそ、激しい討議が行われ、信頼のなか解を見出してきたからだと思う。

昨年からの衆院選と参院選で衆参ともに自公過半数割れという結果を真摯に受け止め、公明党は「人間主義に立脚した良識ある中道改革の党」として、「国民の政治に対する信頼回復、対立を超えた責任ある政治への役割を果たす」として再出発した。「クリーンな政治」「平和、教育、福祉、環境の党」を磨いていく。「庶民の側に立つ政治」「弱者にやさしい政治」「現場を走る政治」が今こそ大切だと思う。

NO.199 多文化共生社会への態勢強化せよ/外国人の就労、受入れ環境の改善を!

日本における在留外国人数が増加している。訪日外国人旅行者数は、今年、ついに4000万人、経済効果も9兆円を超える見込みとなっている。一方、オーバーツーリズム、違法民泊での問題が顕在化している。外国人労働者も日本の急激な「人手不足」「エッセンシャルワーカー不足」を反映して、コロナ禍後は復調、増加している。技能実習生が毎年約7,000~8,000人も失踪しているという深刻な問題も、新しく始まる「育成就労制度」などによって受入れ体制の充実が図られようとしている。今夏の参議院選を通じて「外国人は出ていけ」「外国人の絡む事件や事故、犯罪が多い」という声が噴出したが、総合的に現実を見すえた「多文化共生社会」を築いていく態勢を整える重要な時を迎えている。

こうした観点に立って、7月15日、政府は「外国人との秩序ある共生社会推進室」を内閣官房に設置した。出入国在留管理庁、重要土地を守る内閣府、外国人労働者を取り扱う国土交通省、厚生労働省、農水省など、更に観光庁や外務省など全ての官庁を集めた外国人施策の司令塔となる事務局組織だ。次の時代に向けてしっかりした態勢となることを期待したい。

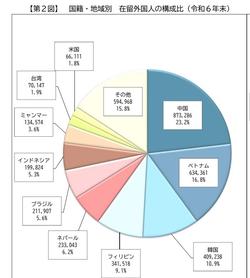

在留外国人は2024年末現在376.8万人(特別永住者27.4万人を含む)となっている。国籍・地域別では中国87.3万人、ベトナム63.4万人、韓国40.9万人、フィリピン34.1万人、ネパール23.3万人、ブラジル21.1万人、インドネシア19.9万人、ミャンマー13.4万人、台湾7.0万人、米国6. 6万人となっている。在留資格別に見ると、①永住者(永住許可者)91.8万人②技能実習45.6万人③技術・人文知識・国際業務(大学卒で来日、働いている人)が41.8万人④留学生40.2万人、⑤家族滞在(③の家族) 30.5万人⑥特定技能28.4万人⑦定住者22.3万人⑧日本人の配偶者等15万人――などとなっている。

在留外国人は2024年末現在376.8万人(特別永住者27.4万人を含む)となっている。国籍・地域別では中国87.3万人、ベトナム63.4万人、韓国40.9万人、フィリピン34.1万人、ネパール23.3万人、ブラジル21.1万人、インドネシア19.9万人、ミャンマー13.4万人、台湾7.0万人、米国6. 6万人となっている。在留資格別に見ると、①永住者(永住許可者)91.8万人②技能実習45.6万人③技術・人文知識・国際業務(大学卒で来日、働いている人)が41.8万人④留学生40.2万人、⑤家族滞在(③の家族) 30.5万人⑥特定技能28.4万人⑦定住者22.3万人⑧日本人の配偶者等15万人――などとなっている。

推移を見ると、コロナ前の2019年末は293.3万人、2023年末は341.0万人。昨年1年で35.8万人増えている。今年は400万人を超えることが想定される。欧米で移民と格差が重大問題となり、右派ポピュリズムの台頭、トランプ現象の根源と指摘されていることを考えれば、政府が「外国人との秩序ある共生社会推進室」を立ち上げた意味は大きい。インバウンドや外国人労働者問題に最も取り組んできた公明党も新たな取り組みを開始している。対応型の対症療法ではダメなのだ。

NO.198 訪日客ついに4000万人台へ/観光は成長戦略、地方創生の柱!

訪日外国人旅行者数が増えている。このところ「インバウンドで50兆円の観光立国を目指せ(大前研一『ゲームチェンジ』)」、「インバウンド黄金時代(週刊エコノミスト8/26~9/2合併号)」など、観光の底力と成長のエンジンに期待する声は高い。一方で、オーバーツーリズム、受け入れ人材の不足、違法民泊などの問題も顕在化している。「観光立国日本」を築くため、好調といわれる今こそ、諸課題を摘出して次の飛躍への体制を整えなくてはならない。

日本政府観光局(JNTO)の発表によると、今年上半期(1月~6月)の訪日外国人旅行者数は約2152万人、昨年の約1777万人よりも21%増、過去最速で2000万人を突破した。7月も過去最高の約344万人となっており、今年はついに4000万人を超えると見込まれる。これを国・地域別で見ると中国がトップ、これに韓国、台湾、米国が続いており、このところ米国の伸びが目立っている。

日本政府観光局(JNTO)の発表によると、今年上半期(1月~6月)の訪日外国人旅行者数は約2152万人、昨年の約1777万人よりも21%増、過去最速で2000万人を突破した。7月も過去最高の約344万人となっており、今年はついに4000万人を超えると見込まれる。これを国・地域別で見ると中国がトップ、これに韓国、台湾、米国が続いており、このところ米国の伸びが目立っている。

「何とか1000万人を突破したい」「2000万人を超えたら日本の景色が変わる」――2012年12月、私は観光庁を所管する国土交通大臣に就任。安倍総理、菅官房長官とともに思い切ったビザの緩和、戦略的な訪日プロモーションを推進して、2013年についに1000万人を達成、大臣3年目の2015年は1974万人となった。その後、公明党の国交大臣が現在まで奮闘し、コロナ禍の苦難を経て、ついに4000万人が現実となってきた。関係者の戦いの結果だと思っている。

注目すべきはその経済効果だ。昨年の訪日外国人消費額は8.1兆円、コロナ前の2019年(3188万人)が4.8兆円だったことを思えば、9兆円を超えることが見込まれる今年は、いよいよ「観光は日本の重要な成長のエンジン」に踊り出たといえる。外貨の稼ぎ手である輸出分野でこれを超えるのは自動車産業だけだ。地域経済に好循環を生む観光地の構築は、間違いなく地方創生の大きな柱となる。外国人旅行者の一人当たり消費額(2025年4月~6月)は平均23.9万円となっており、観光で大切な「見るもの」「食べ物」「買い物」のブラッシュアップや長期宿泊型観光の推進が重要となる。

日本は世界的に評価が高い。有名な大手旅行雑誌「コンデナスト・トラベラー」米国・英国版でも日本が2年連続で魅力的な国の第1位となっている。「四季の美しさ」「安全性」「交通の便」「食事が美味しい」「文化と歴史」、そして「親切で礼儀正しい日本人」が評価され、新しい高品質・本物を求めてリピーターが増えている。

NO.197 就職氷河期世代への粘り強い支援を/「就労」「年金」「社会参加」の拡充が必要

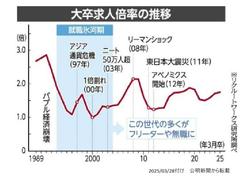

2024年の日本人の出生数がついに70万人を初めて切り、約68.6万人となったことが発表され衝撃を与えた。実に前年より4.1万人の減少、一人の女性が産む子どもの数の指標である合計特殊出生率も過去最も低い1.15となっている。一方、高齢者は増加、今年2025年は団塊世代が全て75歳以上となる節目の年だ。この団塊の世代は戦後直後の第1次ベビーブーム、1947年から1949年生まれを言うが、1949年生まれは約269万人だ。いよいよこの団塊世代が10年後は85歳以上となるが、日本の医療・介護・社会保障はますます深刻となる。そして最近の年金法改正論議等で大きな課題となったのが、就職氷河期世代の抱える問題。実にこの世代が第2次ベビーブームの人たちで、この世代が不遇のために、第3次ベビーブームのヤマが日本にできなかったのだ。

日本の難しさは、人口減少をもたらす出生率の減少、高齢者の増加、そして社会の支え手である働く世代の減少という、それぞれの要因の異なる3つの課題の同時進行にある。人口問題は政治・経済・社会に根底から影響を及ぼす。都市と地方、街づくりも、教育も、企業や経済、人手不足、消費マーケットも全て影響される社会の構造変化の基底を成す。常に注視し、対策を続けなければならない。

日本の難しさは、人口減少をもたらす出生率の減少、高齢者の増加、そして社会の支え手である働く世代の減少という、それぞれの要因の異なる3つの課題の同時進行にある。人口問題は政治・経済・社会に根底から影響を及ぼす。都市と地方、街づくりも、教育も、企業や経済、人手不足、消費マーケットも全て影響される社会の構造変化の基底を成す。常に注視し、対策を続けなければならない。

「次元の異なる少子化対策」として「こども未来戦略方針」を政府が打ち出したのは、2年前の2023年6月だ。「児童手当の所得制限撤廃、高校生まで支給」「出産費用の保険適用の検討」「子ども誰でも通園制度の創設」「産後パパ育休給付金引き上げ」などを示し、財源確保について「徹底した歳出改革を行い、消費税など増税を行わない」とした。真剣に進めてほしい。しかしこの「こども未来戦略方針」で強調したのは、「2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスだ」という危機意識と、社会全体の意識改革だ。

それは「非婚」「晩婚」「晩産」「少産」の4つの壁を打ち破ることだ。子育て支援策はその一部に過ぎない。「非婚」については、若い世代の「雇用の安定、所得増加(賃上げ)」「結婚支援(出会い)」。「晩婚」「晩産」は日本の社会に根強い「仕事か、子育てかの選択」「出産退職による収入低下」の壁を破り、「共働き・共育て」社会の考えを徹底することがポイントとなる。「男性稼ぎ手モデル」から「共働き・共育てモデル」にすることで、スウェーデンなどは出生率が上がっている。「産後パパ育休」もその一つで、企業や社会全体の大きな意識改革がきわめて重要だ。力強い推進を求めたい。