11月17日、公明党は結党50年という大きな節目を迎え、東京で「感謝の集い」を開催しました。

昭和39年11月17日、「庶民の声を代弁する政党、政治家はいないのか」との叫びのなか、池田大作創価学会名誉会長によって創立されました。

「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆のなかに死んでいく」との立党精神を抱きしめ、どこまでも庶民、どこまでも現場、どこまでも行動第一で走り抜く50年でした。平和と福祉と教育、環境、政治腐敗との戦い......。「困っている人の隣には公明党がいる」「弱者に寄り添い希望を与えゆく太陽たれ」という、ブレない公明党の姿勢は、幾多の苦難を乗り越え、風雪に耐え、今日の信頼を勝ち取ってきたと思います。

昭和39年は、私が故郷を離れ、大学に進んだ年です。私にとってこの50年は、同志の皆様と共に歩んだ50年であり、わが人生そのものです。

あまりにも多くの事が去来し、語る言葉を見出せませんが、一言でいえば感謝。創立者に心から感謝するとともに、どんな苦しい時も支えてくださった党員・支持者の皆様、支援してくださった国民の皆様に心より感謝します。そして今日より再び、「報恩・感謝」の強き行動を決意するものです。庶民が元気に、日本が元気に、「安全・安心の勢いのある国づくり」に全力をあげて戦います。

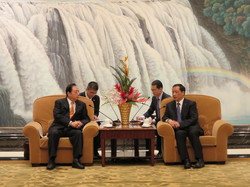

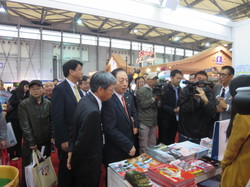

11月16日、上海を訪問しました。中国最大の旅行博である中国国際旅游交易会(CITM)で日本の企業や県の宣伝ブースなどを視察。さらに観光担当閣僚の李金早(リ・キンソウ)国家旅游局長と会談をしました。中国からの旅客は好調が続いており、今年はすでに史上最高を更新、200万人に迫る勢いをみせています。一方で、日本から中国への旅客は減少傾向にあります。こうした点を踏まえ、会談では双方向の観光交流拡大に向けた具体的な方策――青少年の交流の促進、共同ポスターの作成、共同プロモーションなどの実施に向け、詰めた議論を行いました。また、日中韓観光大臣会合の早期開催を確認しました。

今回の会談は、日中首脳会談の開催から一週間も経たないうちに中国で開催された初の閣僚会談。上海日帰りという強行軍でしたが、観光分野だけでなく、両国間の互恵関係の深度化の観点からも大きな意義をもつと思います。

観光は日本の成長にとっても、地域の発展にとってもきわめて大事。昨年は、東南アジアからの旅客の大幅増加などにより、訪日旅客は前年よりも200万人も増加。初めて、念願であった1千万人を突破しました。外国人による消費額も大きく増加し、今年4月には、大阪万博以来44年ぶりに収支が黒字となりました。日本経済への影響は大きなものがあります。アベノミクスによる日本経済の回復や円安、東京オリンピック・パラリンピックの決定、富士山の世界文化遺産の登録などが追い風となりました。また、観光を担当する私をはじめ、政府が一丸となって、東南アジア諸国に対するビザ緩和、羽田・成田の発着枠の増加、免税制度の拡大等の施策を講じたことが大きな要因となりました。

次なる目標は東京オリンピック・パラリンピックの開催される2020年に2千万人を達成すること。そのためには中国、韓国との交流の増加、関係改善が欠かせません。私は、東南アジア各国を訪れて働きかけをする一方、5月にソウル、そして6月には安倍内閣の閣僚として初めて北京を訪問し、副総理や関係閣僚と会談するなど観光交流や関係改善に努力してきました。

さらに前へ進めるよう、頑張ります。

11月13日、建設産業専門団体連合会(建専連)の全国大会に出席しました。「現場が大事」「ものづくり人材が大事」「現場の担い手こそ日本の力」と思っている私にとって、大事な大会となりました。

この団体は、鉄筋、型枠、管工事など建設業の現場を支えるさまざまな専門工事業の団体で構成されています。

インフラの整備や維持管理を進めるためには、何といっても現場の担い手が大事。しかしこの10年ほど、公共事業の削減やダンピングの横行などで処遇が悪化し、現場の担い手が職から離れていったり、若者の入職が減るという厳しい状況が続いていました。これに対し私は、16年ぶりの労務単価の大幅引き上げや、いわゆる「担い手3法」(建設業法、入札契約適正化法、公共工事品質確保法)の改正などで、担い手の処遇改善に力を入れてきました。昨年7月には静岡県の富士教育訓練センターに行き、建設業を目指して実習する若者を激励しました(写真)。

大会で私は、「現場の技能労働者の賃金や休暇など処遇を改善し、誇りや将来への見通しが持てる仕事になるように取り組んできた。今その流れが作られつつある。さらなる環境整備を進めたい」と挨拶。建専連の才賀清二郎会長をはじめ多くの方から、「賃金がずっと下がり続けてきた状況が変わり、明るい展望が開けてきた」「社会保険加入促進や元請・下請関係の改善などに、さらに力を貸してほしい」とお礼と期待が述べられました。

現場で技術をもって働く担い手の処遇改善、確保・育成に全力をあげて取り組みます。

11月は児童虐待防止月間。私もそのシンボルマークであるオレンジリボンを付けて閣議と記者会見に臨みました。

「所在不明の子どもが全国で141名」――厚生労働省が13日に発表した調査結果がマスコミでも大きく取り上げられました。

子どもへの暴力は我が国でも深刻な状況です。2013年度の児童相談所での虐待相談件数は約7万3765件と過去最高。その要因は、公明党の主導で成立した児童虐待防止法が成果を上げている面と、虐待そのものが増えている面の両面が考えられます。

虐待の原因は、望まない妊娠や経済的困窮、産後うつなどさまざま。その解決のためには妊娠から出産、子育てまで切れ目なく支援することが必要です。妊婦や母親が一人で悩みを抱えたままにならないよう、産後ケア体制の拡充など出産直後の母親の心身をサポートする取り組みが必要です。また虐待にとどまらず、しつけや体罰名目の暴力もなくしていかなければなりません。

公明党は11月に全国各地でオレンジリボン街頭演説会を開催しています。国会議員と地方議員、女性議員と男性議員が連携して、現場の声を聞き、児童虐待防止を推進します。私もしっかり取り組む決意です。

11月8日、地元の岩淵水門で進められている耐震工事を北区議の皆さんとともに視察しました。

岩淵水門は、私の地元北区にあり、荒川と隅田川の分岐点に位置します。荒川上流から来た水がこの水門で荒川と隅田川に分かれ、大雨で増水すればゲートを閉めて隅田川へ流れるのを防ぎます。ひとたび洪水が埼玉など荒川上流で起きれば、岩淵水門が首都東京を洪水から守る「水害対策の要」としての役割を担い、まさに命綱とも言うべき極めて重要な水門です。

実は、岩淵水門から下流の荒川は、明治43年の洪水をきっかけに新たに掘られた放水路。大正13年に放水路と水門が完成して今年で90年になります。今の岩淵水門(通称「青水門」)は、昭和57年に完成した2代目(初代は「赤水門」として隣に現存)ですが、現在耐震工事が進行中。これは、首都直下地震など巨大地震が発生した場合に柱が座屈してゲートが閉まらなくなるおそれがあるため、鉄筋を増やして強度を増す工事です。

首都直下地震の発生が台風など荒川上流の増水と重なれば、ゼロメートル地帯や地下鉄、地下街が多い東京の下町は複合災害で壊滅的な被害となる恐れがあります。それを防ぐための耐震化工事は、地元だけでなく、首都東京の安全・安心にとって極めて重要です。

近年は雨の降り方が変わってきて、局地化、集中化、激甚化しています。「想定外」の結果を起こさないよう、あらゆる事態を想定しながら、命を守る防災・減災対策に万全の対策を打っていきます。