政治コラム 太田の政界ぶちかましCOLUMN

NO.112 安心して住み続けられるUR団地を実現/高齢者にやさしく、子育てしやすい住宅を

UR団地に安心して住み続けられるように──。私の地元、北区・足立区・豊島区・板橋区には、UR(都市再生機構)の賃貸住宅が64団地、約3万7000戸ある。高度成長期の昭和30年に日本住宅公団としてスタートして以来、住宅・都市整備公団、都市基盤整備公団、そして現在のURに至るまで、長い歴史の中で多くの人々が暮らしてきた生活の拠点だ。

UR団地に安心して住み続けられるように──。私の地元、北区・足立区・豊島区・板橋区には、UR(都市再生機構)の賃貸住宅が64団地、約3万7000戸ある。高度成長期の昭和30年に日本住宅公団としてスタートして以来、住宅・都市整備公団、都市基盤整備公団、そして現在のURに至るまで、長い歴史の中で多くの人々が暮らしてきた生活の拠点だ。

私はこれまでも、機会あるごとに各団地を回り、居住者の方々の声に直接耳を傾け続けてきた。「高齢になっても住み慣れたこの団地にずっと住み続けたい」「URが民営化されたり、家賃が急に上がるようでは困る」「エレベーターの設置などバリアフリー改修を進めてほしい」「医療・福祉や子育ての施設が団地内にあるとありがたい」──。居住者の少子高齢化が進むなか、このような切実な声を受けて、安心して住み続けられるUR団地の実現に取り組み続けてきた。

民主党政権時代には、URを民営化する方向で議論が強引に進められていたが、私が国土交通大臣に就任後はそのような誤った方向を改め、URは民営化しないでしっかり経営改善を進めていく方針を閣議決定した。

家賃についても、従来から住んでいる居住者の継続家賃改定について、2014年4月からの引上げが予定されていたが、消費税率引き上げのタイミングと重なるため、私からURに対して負担軽減を要請。その結果、最初の半年間は引き上げ額を全額免除、その後の半年間は2分の1免除とし、改訂後の家賃は1年後の2015年4月からの実施とした。低所得の高齢者や子育て世帯に対する家賃の特別減額措置も維持したところだ。

家賃減額については、高齢者や子育て世帯に対する配慮も重要。高齢者や子育て世帯とその親族が近くに住んで助け合う「近居」のための家賃減額や、若年世帯・子育て世帯向けの家賃減額も設け、あらゆる世代が団地に住みやすくなる措置も設けられている。

NO.111 解決の道を提示する中道政治!/「庶民の党」「平和・福祉の党」「行動する党」の原点

議員の不祥事が問題となっている。相変わらずの「政治とカネ」の問題や、議員の常軌を逸した言動も問題とされた。だがそれ以上に、選挙の際に生き残りをかけて右往左往する姿に、国民の多くは「信念はないのか」「言行不一致にはあきれる」と、単なる不祥事よりも根底的な不信感をもったのではないかとの思いを深くする。政治は人間が行うものだ、とつくづく思う。「政治学というのは不確実性のアートだ」と言った人がいる。理論や合理性の確実性の世界だけでこの世が運営できれば、いずれはAIの世界になる可能性すらある。しかし、政治が直面しているのは、パラメーターがあまりにも多い生々しい不確実性の現実の世界だ。だからこそ忍耐力やプラグマティズムをもつ人間力が要請される。

議員の不祥事が問題となっている。相変わらずの「政治とカネ」の問題や、議員の常軌を逸した言動も問題とされた。だがそれ以上に、選挙の際に生き残りをかけて右往左往する姿に、国民の多くは「信念はないのか」「言行不一致にはあきれる」と、単なる不祥事よりも根底的な不信感をもったのではないかとの思いを深くする。政治は人間が行うものだ、とつくづく思う。「政治学というのは不確実性のアートだ」と言った人がいる。理論や合理性の確実性の世界だけでこの世が運営できれば、いずれはAIの世界になる可能性すらある。しかし、政治が直面しているのは、パラメーターがあまりにも多い生々しい不確実性の現実の世界だ。だからこそ忍耐力やプラグマティズムをもつ人間力が要請される。

「ノーブレス・オブリージュ(高貴な者、立場ある者には相応の責任が生ずる)」とよくいわれたが、その言葉すら最近は聞かず、「綸言汗の如し」とは正反対の「言葉の軽さ」がめだつ。「信なくば立たず」が政治の中央に位置することを心に刻まなければならない。

「庶民の党」「平和の党・福祉の党」「清潔な党」として公明党は歩んできた。そして、「現場第一主義、行動第一主義の党」でもあり、この50余年、激動する日本のなかで「戦う党」「真面目な党」であった。「1人の人の悩み、苦しみに寄り添う生活現場主義の党」として福祉の拡充に走り、実績を積みあげてきた。「太陽の党・公明党」として、全ての人に公平で明るく、生きる希望の光熱を注いできた。政治腐敗が常に問題視された政治であったが、政治資金規正法の改正や議員特権の廃止など「清潔な政治」へ真っすぐに進んできた。私自身の政治活動は、それらにほとんど関与し、エンジン役であったと思う。

「中道」は、公明党のより根源的な政治姿勢だ。劇作家の山崎正和氏は「公明党は中道を旗印に掲げ、与党の一角として政治の内側から自民党の、特に右寄りの人たちを牽制している。先の『安保法制』整備の際のスタンスを見ても、自民党内にあった、いささか右寄りの意見を抑える役割を果たし、中道政党ならではの洞察力を発揮した」「ただ、いろんな意見を真ん中に集めることだけが中道ではない。左右それぞれの『真ん中』というのは大切だけれど、それだけでは中道の定義として不充分である。私の考える中道というのは、問題を提起するだけでよしとしない態度だ。『この問題が大変だ』ということを縷々主張したとしても、少なくともどこかに解決への道を示唆するのが中道だと私は考えている」という。そして「つまりは『問題があるぞ』というのが左で、『問題がないぞ』というのが右だとしたら、『問題はあるが、解決の道もある』というのが中道だ」という。「問題解決の道を提示する」とは、実践的であり建設的な責任感あってのものだと思う。

NO.110 新技術によるスマートな物流システムを実現/直面する厳しい現状を打破!

「AIが物流の世界に革命を起こす」。物流の現場で問題となっている人手不足の解決策として、物流の効率性を飛躍的に向上させる新技術の開発が驚くほど急速に進んでいる。

「AIが物流の世界に革命を起こす」。物流の現場で問題となっている人手不足の解決策として、物流の効率性を飛躍的に向上させる新技術の開発が驚くほど急速に進んでいる。

物流は、我が国の産業競争力や豊かな国民生活を支える重要な社会インフラだが、現在、物流業界は大きな危機に直面している。近年の通信販売の普及により、宅配便取扱量が急増する一方で、トラックドライバー等の高齢化や労働力不足が深刻化し、急増する依頼に対応しきれない事態も生じている。

この厳しい現状を打開するのが、まさに高度なICT技術である。物流現場の負担軽減は、私が国土交通大臣であった頃から力を入れて取り組んできた課題であるが、今後の新技術の発展が、物流現場に革命的な変化をもたらす可能性があると私は考えている。

現在、我が国は第4次産業革命の時代を迎えている。物流分野は、従来より機械化の進展があったが、基本的には労働集約的な産業構造である。それが、近年のAI技術等の発展により、物流における複雑な作業を機械が担うことが可能となりつつある。本年6月に、「総合物流施策大綱に関する有識者検討会」において物流に関する政府への提言がとりまとめられたところだが、同提言でも、「新技術の活用による"物流革命"」が提言の柱とされており、物流業界の新技術への期待感は大きい。

先進的な取組の1つが、幹線輸送の自動化である。自動運転技術の開発が急速に進んでおり、現在社会実装を目指しているのが、後続車無人トラックの隊列走行である。ドライバーによる有人運転を行う先頭車両の後を、電子的に連結された後続車両が自動走行システムにより無人走行し、複数の車両が隊列を組んで走行する技術であり、トラック運転の省人化が可能となる。今後、安全性の検証などが必要だが、豊田通商(株)が中心となり2018年度には高速道路の走行を含めた実証実験を行う予定となっている。

NO.109 防災意識の改革を国も住民も/急げ!中小河川対策、タイムラインなど

九州北部の福岡県朝倉市、東峰村、大分県日田市などで甚大な被害を生じさせた集中豪雨が「平成29年7月九州北部豪雨」と命名された。

九州北部の福岡県朝倉市、東峰村、大分県日田市などで甚大な被害を生じさせた集中豪雨が「平成29年7月九州北部豪雨」と命名された。

今回の豪雨では、国交省の日田雨量観測所で6時間雨量が299mmを観測し、5年前の九州北部豪雨での6時間163mmを遙かに超える雨量となるなど、短時間に記録的な雨量となった。気象庁は、被害の特に大きかった地域で猛烈に発達した積乱雲が長期間流入する「線状降水帯」によるものと解析している。「線状降水帯」による豪雨被害は、三年前の広島の土砂災害、二年前の鬼怒川の水害など記憶に新しい。温暖化の影響とも考えられるが、雨の降り方が局地化・集中化・激甚化しており、今後も全国各地で十分警戒していく必要がある。

今回の災害の特徴はまず、中小河川での災害であるということだ。昨年の岩手県岩泉町の小本川の氾濫と同じだ。突然、急激に増水して氾濫する。避難勧告や避難指示は市町村長が出すが、この判断は急な増水であるだけにきわめて難しい。もう1つは、山地での災害ということだ。多くの山地で表層崩壊が発生し、これにともなって大量の土砂や流木が被害を拡大させている。多くの土砂、流木が復旧、復興をより困難なものとしている。今後は、土砂への対策、流木への対策を加えていく必要がある。

また、中小河川は県管理となり、災害復旧は現実には県だけでは難しい。今回は、この災害復旧を国が権限代行で実施することが決定された。今年の通常国会で改正された河川法に基づく措置であり、迅速な対応である。

筑後川水系の花月川では、5年前の九州北部豪雨で甚大な被害を生じ、再度災害防止のために集中的に投資する河川激特事業が実施されたばかりである。対策を実施したにもかかわらず、再び予想を超える豪雨に見舞われて、大災害となった訳だが、5年前よりは被害家屋数は3割減少させているので、整備自体の効果はあったことがわかる。

また同じ筑後川水系で水資源機構が管理している佐田川の寺内ダムでは、管理開始以降最大の流入量毎秒880トンを観測したが、そのほとんどをダムに貯めた。これにより、3m以上もの河川の洪水位を低下させ、下流の佐田川の氾濫被害を防いだ。また、大量の流木をダム貯水池にて捕捉することで、下流の流木被害も防止した。施設整備の効果が発揮された良い事例である。ハード対策は必要であり、効果があるということだ。今後もハード対策の安全度を向上させつつ、ソフト対策の住民避難もあわせて行っていく必要がある。

また同じ筑後川水系で水資源機構が管理している佐田川の寺内ダムでは、管理開始以降最大の流入量毎秒880トンを観測したが、そのほとんどをダムに貯めた。これにより、3m以上もの河川の洪水位を低下させ、下流の佐田川の氾濫被害を防いだ。また、大量の流木をダム貯水池にて捕捉することで、下流の流木被害も防止した。施設整備の効果が発揮された良い事例である。ハード対策は必要であり、効果があるということだ。今後もハード対策の安全度を向上させつつ、ソフト対策の住民避難もあわせて行っていく必要がある。

NO.108 民泊を制度づける新法成立!/安全・安心へ違法民泊を取り締まり

民泊を制度づける住宅宿泊事業法が成立した。外国人旅行客が急増し、ホテル不足が大きな課題となっているなかで、アンダーグランドでいつの間にかマンションの一室に外国人が宿泊するなど、いわゆる民泊問題が課題となっていた。これをきちっと制度づけ、住民の不安や問題を解消して新たな時代に対応しようとした制度である。私が国交大臣時代から慎重に検討してきたもので、これが制度化された意義は大きい。

民泊を制度づける住宅宿泊事業法が成立した。外国人旅行客が急増し、ホテル不足が大きな課題となっているなかで、アンダーグランドでいつの間にかマンションの一室に外国人が宿泊するなど、いわゆる民泊問題が課題となっていた。これをきちっと制度づけ、住民の不安や問題を解消して新たな時代に対応しようとした制度である。私が国交大臣時代から慎重に検討してきたもので、これが制度化された意義は大きい。

「観光立国日本」を掲げて安倍政権がスタートし、私は観光庁を所管する役割を担った。最初の一年目(2013年)、それまで800万人台であったインバウンドの外国人観光客が、ついに1000万人を突破した。ビザの緩和や諸外国へのキャンペーン、WiFi環境の整備、多言語対応、そして後には免税店の拡大等々が結実したものだ。そして、2014年には1341万人、2015年には1974万人、そして昨年2016年には2404万人へと勢いを増した。「2000万人になれば景色が変わる」といい、「2020年、外国人観光客2000万人」を目標にしていたが、すでにそれを超えたわけだ。今年も、好調は続いており、2700万人を超えると見込まれている。経済効果も3.7兆円超と急増し、素晴らしい。「観光立国日本」にまっすぐに向かっている。

このなかで、ホテル不足は国内のビジネスマンにも影響を与える大きな問題となっている。そして、アンダーグランドでアメリカの企業がシェアリングエコノミーと称してマッチングをし、大きな不安要素ともなってきたのが現状だ。今回、そこに手を入れたのが、住宅宿泊事業法だ。

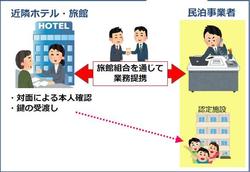

第一には、この法律は健全な民泊は認める一方で、違法民泊はきっちり取り締まっていくのが狙いだ。今実態が先行している民泊は、どこで、誰が営業しているのかが分からない。民泊仲介サイトには違法民泊が掲載されたままで、仮に摘発されても罰金3万円と軽微だから、やり得となってしまう。しかし、この法律が施行されると、民泊の営業には、行政への届け出と玄関での標識の掲示が必要となる。標識がないのに外国人旅行者が頻繁に出入りしている民泊は違法だから、行政に通報されて取り締まることになる。また、罰則も強化される。さらに、法律の施行後は、違法な民泊を載せている仲介サイト業者に対し、サイトからの削除も命令できるようになる。

第一には、この法律は健全な民泊は認める一方で、違法民泊はきっちり取り締まっていくのが狙いだ。今実態が先行している民泊は、どこで、誰が営業しているのかが分からない。民泊仲介サイトには違法民泊が掲載されたままで、仮に摘発されても罰金3万円と軽微だから、やり得となってしまう。しかし、この法律が施行されると、民泊の営業には、行政への届け出と玄関での標識の掲示が必要となる。標識がないのに外国人旅行者が頻繁に出入りしている民泊は違法だから、行政に通報されて取り締まることになる。また、罰則も強化される。さらに、法律の施行後は、違法な民泊を載せている仲介サイト業者に対し、サイトからの削除も命令できるようになる。